「海に流入しているプラスチックごみは、年間約800万トン。ジェット機5万機分に相当する。」

近年、ペットボトルやレジ袋など、プラスチックごみによる海の汚染が進んでいます。このままでは、2050年には海のプラスチックごみは魚の量を上回るとされています。[1]

プラスチックごみは、人間の生活や活動において発生します。それが海に流れ着き、やがて破砕や紫外線による劣化によってマイクロプラスチックと呼ばれる小さな粒子となります。これが海洋生物に取り込まれることで、生態系や、海産物を食する人体に影響が出ることが懸念されています。

多くのプラスチック製品を生産、消費している日本では、これまで廃プラスチックをアジア諸国に輸出していました。しかし近年、アジア諸国では、リサイクル処理の段階で環境負荷が高い廃プラスチックなどの輸入を禁止または規制する動きが進んでいます。もはや、輸出という手段には限界があると言えるでしょう。

そのため、日本では、個人も企業も一丸となってプラスチックごみの回収やリサイクル、代替素材の利用に一層取り組む必要があります。そして、プラスチックごみによる海の汚染を防がなくてはなりません。

海洋保全における課題は、プラスチックごみの問題だけにとどまりません。国内外で、他にも解決すべきさまざまな課題が存在します。

本稿では、まずSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」で目指している具体的な目標内容を分かりやすく紹介します。続いて、現在抱えている海洋や海洋資源の保全といった課題を国内外に分けて解説します。さらに、企業による海洋保全の課題へのアプローチ法や、取り組むメリット&注意点、最後に日本と海外の企業による取り組み事例をご紹介します。

これからSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」への取り組みを検討している方、海の環境保全について学びたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

サステナビリティ施策に役立つSDGsのメリットと事例を解説 ⇒ 無料eBook「SDGs基本知識」をダウンロード

目次

1. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」企業がまず知っておくべきこと

2030年までに世界全体で達成を目指すSDGs(持続可能な開発目標)は、環境や社会、経済などに関する17の目標で構成されています。

その14番目に掲げられている目標が「海の豊かさを守ろう」です。まずは目標の内容や必要性を正しく理解しましょう。

1-1. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」の正式な目標とは

SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」は、正式には「持続可能な開発のために、海洋や海洋資源を保全し持続可能な形で利用する」という目標です。

海洋には多様な生態系が形成されています。海の生物多様性は、重要な天然資源としてだけでなく、気候の調整[2]や水質の浄化の役割を果たしており、私たちの生活を支えています。また、沿岸の生態系は、暴風雨の被害を軽減する緩衝としての役割を果たしています。さらに世界的にみると小規模漁業の主な担い手は女性であることも多く、ジェンダーの平等促進にも役立ちます。

しかし今、世界の海は、さまざまな形の汚染、酸性化、海水温度上昇、資源の枯渇などによって脅威にさらされています。こうした海洋の環境悪化を改善し保護するための早急な取り組みが求められています。

これらの理由から、SDGsに目標14が存在しています。[3]

1-2. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」のターゲット内容

次に、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」をさらに深く理解するために、具体的な目標が示されている「ターゲット」(14.1~14.c)を一通り見てみましょう。

14.1

2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含め、特に陸上活動からの汚染による、あらゆる種類の海洋汚染を防ぎ大幅に減らす。

14.2

2020年までに、重大な悪影響を回避するため、レジリエンスを高めることなどによって海洋・沿岸の生態系を持続的な形で管理・保護する。また、健全で豊かな海洋を実現するため、生態系の回復に向けた取り組みを行う。

14.3

あらゆるレベルでの科学的協力を強化するなどして、海洋酸性化の影響を最小限に抑え、その影響に対処する。

14.4

2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業、破壊的な漁業活動を終わらせ、科学的根拠にもとづいた管理計画を実施する。これにより、水産資源を、実現可能な最短期間で、少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量(※1)のレベルまで回復させる。

14.5

2020年までに、国内法や国際法に従い、最大限入手可能な科学情報にもとづいて、沿岸域・海域の少なくとも10%を保全する。

14.6

2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる特定の漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を完全になくし、同様の新たな補助金を導入しない。その際、開発途上国や後発開発途上国に対する適切で効果的な「特別かつ異なる待遇(S&D)」が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可欠な要素であるべきだと認識する。

14.7

2030年までに、漁業や水産養殖、観光業の持続可能な管理などを通じて、海洋資源の持続的な利用による小島嶼開発途上国や後発開発途上国の経済的便益を増やす。

14.a

海洋の健全性を改善し、海の生物多様性が、開発途上国、特に小島嶼開発途上国や後発開発途上国の開発にもたらす貢献を高めるために、「海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドライン」を考慮しつつ、科学的知識を高め、研究能力を向上させ、海洋技術を移転する。

14.b

小規模で伝統的漁法の漁業者が、海洋資源を利用し市場に参入できるようにする。

14.c

「我々の求める未来」(※2)の第158パラグラフで想起されるように、海洋や海洋資源の保全と持続可能な利用のための法的枠組みを規定する「海洋法に関する国際連合条約UNCLOS)」に反映されている国際法を施行することにより、海洋や海洋資源の保全と持続可能な利用を強化する。

※1 最大持続生産量: 生物資源を減らすことなく得られる最大限の収獲のこと。おもにクジラを含む水産資源を対象に発展してきた資源管理概念。最大維持可能漁獲量とも言う。

※2 我々の求める未来: 2012年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議」(リオ+ 20 )で採択された成果文書。「The Future We Want」。[4]

以上が目標14のターゲットです。

ターゲット内容を簡単にまとめると、海洋ゴミや富栄養化[5]などによる海洋汚染の防止、海洋及び沿岸での生態系の回復、海洋酸性化への取り組みが示されています。また、水産資源保護のための過剰な漁業の抑制、海洋保全のための研究開発の促進や国際法の順守が挙げられています。

■SDGsが学べるライトワークスのeラーニング教材

サステナビリティ教育の導入に最適!基礎から具体事例まで学べるeラーニング教材⇒詳しく見る

2. 世界と日本における海洋保全の課題

ではSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」で課題とされている現状を、国内外に分けて見てみましょう。

サステナビリティ施策に役立つSDGsのメリットと事例を解説 ⇒ 無料eBook「SDGs基本知識」をダウンロード

2-1. 世界では「海洋環境の悪化」「海洋資源の減少」が主な課題

一つ目は、海洋の自然環境の悪化です。その形はさまざまで、大気中の二酸化炭素濃度増加が一因となって起こる海洋酸性化や、地球温暖化による海洋温暖化、排水から水域に流れ込んだ窒素やリンなどによる富栄養化が引き起こす海中の低酸素化[6]などが挙げられます。

海洋酸性化が進めば、大気から二酸化炭素を吸収する海洋の能力が低下し、気候変動を緩和する海洋の役割が制限されます。また、石灰化生物(貝類やサンゴなど炭酸カルシウム骨格を形成する生物)の骨格形成が難しくなります。海洋酸性化は将来、大気へ排出される二酸化炭素の量に応じて進むといわれています。

海洋温暖化は海洋生物の行動様式や生態系に影響を及ぼします。

酸素が欠乏(低酸素)した海域は「デッドゾーン」と呼ばれ海洋生物が生存できません。

こうした海洋酸性化、海洋温暖化、海中の低酸素化への取り組みは、大気に放出される二酸化炭素の削減が大きな鍵となります。したがって目標14を達成させるには、同時に脱炭素化を目指す目標13「気候変動に具体的な対策を」の取り組みが欠かせないのです。

海洋の自然環境の悪化としては、これらのほかに海洋ごみがあります。2021年には、1700万トンを超えるプラスチックごみが世界の海に流れ込み、海洋汚染の原因となっています。その数字は2040年までに2~3倍に増加すると予想されています。[7]また、マイクロプラスチック[8]による海洋生態系への影響が懸念されています。食物連鎖によって最終的には、マイクロプラスチックによる人間の身体への健康被害も予測されており、世界的な課題となっています。

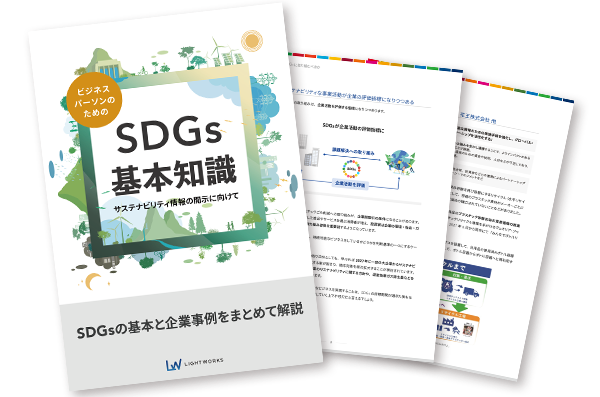

海洋の課題の二つ目は、魚の乱獲などによる海洋資源、水産資源の枯渇です。

水産物の消費量が急速に増加(1990年から2018年に122%の増加[9])する中、世界の水産資源が乱獲(過剰漁業)や違法、無報告、無規制の漁業により枯渇しています。

国際連合食糧農業機関(FAO)によれば、持続可能なレベルで漁獲されている状態の資源の割合が減少傾向にあり(図1)、2019年には世界の海洋資源の35.4%が乱獲されました。水産資源の枯渇を防ぐためにも、国際的な水産資源の管理が行われることが必要です。

図1

世界の資源状況

引用元)

水産庁,令和2年度 水産白書 全文 令和2年度 水産の動向 第1部 令和2年度 水産の動向 第4章 水産業をめぐる国際情勢 (1)世界の漁業・養殖業生産,https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r02_h/trend/1/t1_4_1.html (閲覧日:2023年7月10日)

2-2. 「海洋汚染」「水産資源量減少」に関する日本の現状

日本においても海洋汚染の問題は最重要課題です。汚染の一因である海洋ごみ[10]は、漁業・船舶などの経済活動だけでなく、海洋生態系や人間の健康にも影響があるとされており、緊急の対策が求められています。

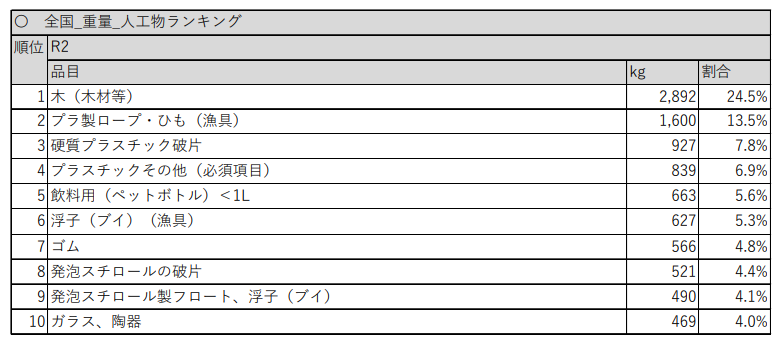

環境省による海洋ごみの実態把握調査によると、日本の海洋の漂流ごみとして、木材、プラ製ロープ・ひも(漁具)、硬質プラスチック破片、プラ製漁網、飲料用ペットボトルなど、プラスチック類が最も高い割合を占めています。(図2)

図2)

令和2年度漂着ごみ品目上位 10 種(全国、必須項目、重量ベース、人工物)

引用元)

環境省,令和3年度 海洋ごみの実態把握及び効率的な回収に関する総合検討業務報告書,Ⅲ-8,https://www.env.go.jp/content/000123000.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

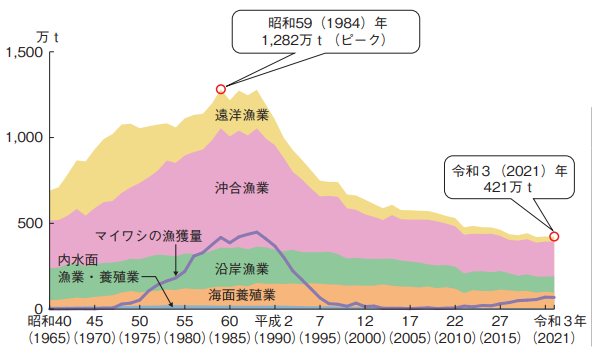

もう一つの課題は水産資源の減少です。日本の漁業生産量は、長期的な減少傾向にあり、水産物の安定的な供給のためには、この減少傾向に歯止めをかける必要があります。[11]

図3)

漁業・養殖業の生産量の推移

引用元)

水産庁,令和4年度 水産白書 概要,p.11,https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/R4/attach/pdf/230602_3-1.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

減少の要因としては、特に沿岸漁業生産量において、マイワシの大幅な減少のほか、海洋環境の変化が影響していると考えられています。具体的には、磯焼けの発生や沿岸開発による水産生物の減少・稚魚育成適地の減少やサケ・マスの回帰率の低下などが問題となっています。[12]

今後、不漁などの要因を解明するためには、長期にわたるデータに基づき、資源の状況や海洋環境の変化などを科学的に分析する必要があると言われています。[13]

以上、日本における海洋の課題について解説しました。

3. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に企業が取り組むアプローチ法とメリット、注意点

では、SDGs目標14が目指す海洋や海洋資源の保全という課題に向けて、企業がどのようなアプローチで取り組んでいるかを見てみましょう。また、企業がSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に取り組むメリットや注意点も理解しておきましょう。

3-1. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に企業が取り組むアプローチ法

海洋保全のために企業が行っているアプローチは、主に以下の四つのようなものが挙げられます(脱炭素や省エネを除く)。

- 脱プラスチック(代替プラスチックの開発や導入を含む)

- 海洋汚染防止(ゴミ回収・汚染水処理関連を含む)

- 海洋の生態系保護としての水産エコラベル表示の導入

- 海洋・海洋生物資源の持続的な利用

脱プラスチック(代替プラスチックの開発や導入を含む)

最終的に海洋ごみとなるプラスチックの利用を、製品や事業活動においてできる限り減らす取り組みです。代替素材(紙、木、ガラス、バイオマス(生分解性)プラスチック、リサイクル可能プラスチックなど)にシフトする取り組みも盛んです。

海洋汚染防止(ゴミ回収・汚染水処理関連を含む)

海洋汚染の要因となる海洋ごみの回収装置や水質浄化システムの開発など、海洋環境保全に貢献する技術や製品を提供する取り組みです。

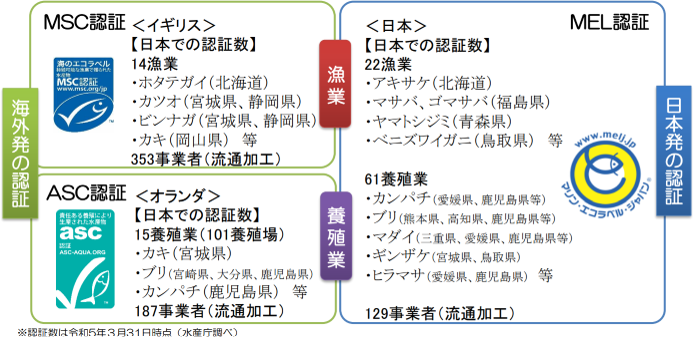

海洋の生態系保護としての水産エコラベル表示の導入

MSC(Marine Stewardship Council)やASC(Aquaculture Stewardship Council)といった、持続可能な漁業や水産養殖に関する認証(水産エコラベル制度[14])を取得する取り組みです。認証制度の条件に則り、持続可能性に配慮した方法で漁獲・生産した水産物を販売することで、海洋保全に貢献しています。

図4)

日本国内で主に活用されている水産エコラベル認証

引用元)

水産庁,水産エコラベルをめぐる状況について,p9,

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/budget/attach/pdf/suishin-3.pdf(閲覧日:2023年8月23日)

海洋・海洋生物資源の持続的な利用

国連グローバル・コンパクトによる海洋保全のための国際ルール「持続可能な海洋原則(SOP:Sustainable Ocean Principles)」[15]に則して企業活動を行うことで、海洋の質と健全性を保護していく取り組みです。

以上が主なアプローチ方法です。

3-2. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に企業が取り組むメリット

SDGsに取り組むこと自体、企業イメージの向上や資金調達が有利になるなど、企業にとってメリットがあります。それに加え、海洋保全に関する取り組みならではのメリットも期待できるので確認しておきましょう。

商品・サービスの脱プラスチック化による新規顧客やリピーターの獲得

水産エコラベル認証商品の導入による新規顧客やリピーターの獲得

商品・サービスの脱プラスチック化による新規顧客やリピーターの獲得

プラスチックの使用をなくした(削減した)製品にシフトすることにより、製品イメージの向上が期待できます。また、脱プラスチックに共感する新規顧客やリピーターの獲得が実現しやすくなります。

水産エコラベル認証商品の導入による新規顧客やリピーターの獲得

水産エコラベル認証を取得することで他の商品との差別化が図れ、環境意識の高い新規顧客、リピーターの獲得につながります。

以上が主なメリットです。

3-3. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に企業が取り組む注意点

こうしたメリットがあり得る一方で、以下のような注意点もあるので事前に把握しておきましょう。

脱プラスチックやエコラベル認証にコストがかかる

代替素材の環境負荷がプラスチックよりも低いのかを見極める必要がある

脱プラスチックやエコラベル認証にコストがかかる

プラスチックは安価で軽く、輸送に優れた素材であるため、代替品のほうが高価なものになるケースが多くあります。また、エコラベル認証に対応するためのコストや労力も必要となります。

代替素材の環境負荷がプラスチックよりも低いのかを見極める必要がある

プラスチックに替わる素材が、環境に負荷を与えていないかを厳密に見極める必要があります。例えば、紙原料に替えるのであれば、不法な森林伐採により作られたものではないか、ガラスに替えるのであれば、重量増加に伴う輸送や製造過程での二酸化炭素排出量は増加しないかなどを確認しなければなりません。

以上が、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に取り組む上での注意点です。メリットと注意点を念頭に置いた上で、取り組みを進めましょう。

■SDGsが学べるライトワークスのeラーニング教材

サステナビリティ教育の導入に最適!基礎から具体事例まで学べるeラーニング教材⇒詳しく見る

4. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」日本&海外企業の取り組み事例

では最後に、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」を目指す企業の取り組み事例を、日本企業、海外企業に分けて紹介します。

サステナビリティ施策に役立つSDGsのメリットと事例を解説 ⇒ 無料eBook「SDGs基本知識」をダウンロード

4-1. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」日本企業の取り組み事例

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に取り組む日本企業の事例を三つ紹介します。ここで紹介する企業は、外務省サイト「JAPAN SDGs Action Platform」のジャパンSDGsアワード[16]の受賞団体、経団連SDGs特設サイト「Keidanren SDGs」の「Innovation for SDGs 事例集」から選出しています。

味の素株式会社

帝人フロンティア株式会社

株式会社キミカ

味の素株式会社

カツオ標識放流調査でカツオ資源量管理に貢献

近年、日本の近海・沿岸でのカツオ不漁が顕著になり、食資源としての危機が迫っています。

味の素株式会社は、主力製品の調味料「ほんだし®」の原料として重要な、カツオ資源の保全とカツオ漁業の持続的な発展に貢献するため、2009年よりカツオ1匹1匹の動向を探る調査「カツオ標識放流調査」を行っています。

水産総合研究センター国際水産資源研究所(調査開始当時)[17]と共同で行っているこの標識放流調査では、釣り上げたカツオに標識をつけて放流後、次に釣り上げられたところで標識を回収し、移動のルートや成長速度を推定するデータ分析を行っています。

調査活動で得られたカツオの生態に関する知見は、カツオ漁業関係者に積極的に共有するとともに、より正確な資源管理や国際資源管理ルールの構築にも役立てられています。

帝人フロンティア株式会社

繊維くずの排出抑制に対応した繊維素材を開発

洗濯廃水などによって河川や海に流れ出す衣類などの繊維くずは、マイクロプラスチックの発生要因の一つです。例えば、フリースに代表される起毛加工品は、特に洗濯時に繊維くずが出やすい構造の素材とされています。

帝人フロンティア株式会社はこの問題に対応すべく、洗濯時に繊維くずの発生を抑制できる素材として、非起毛のポリエステル裏毛素材を開発しました。2015年にDELTA®TL の販売開始し、2017年よりDELTA®freemo®、2020年からThermoFLY®を展開しています。

マイクロプラスチック対応素材は、起毛加工をせずにポリエステル長繊維を使用。起毛素材と比較して、洗濯時に落ちる繊維くず量が4分の1~2分の1まで減少するとのデータがあります。こうした非起毛のポリエステル裏毛素材を合繊起毛素材の代替品として使用することで、マイクロプラスチック流出の抑制へとつながると期待されています。

株式会社キミカ

漂着海藻から天然成分「アルギン酸」を抽出

株式会社キミカは、海藻由来の天然成分「アルギン酸」を製造する日本唯一のメーカーです。アルギン酸とは、海藻から抽出される天然の食物繊維で、食品や医薬品、化粧品などの幅広い分野で物性改良剤などとして利用されています。

この海藻を、他国の競合他社は大型船で根こそぎ刈り取ってしまう方法で採取している一方、キミカは生きた海藻は刈り取らず、浜辺に打ち上げられた漂着海藻を、人の手で一つ一つ拾い集める方法を採用し、海藻資源を保ちながら事業を行っています。

また、30年以上にわたりチリの漁民から安定的に海藻を買い取り続けることで、投機的な海藻乱獲を抑制し、また、チリ漁民の収入安定にも寄与しています。

さらに、アタカマ砂漠北部の乾燥帯を利用して、電力も熱源も消費することなく海藻を乾燥・保管することで、環境に優しいビジネスモデルも確立しています。

4-2. SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」海外企業の取り組み事例

続いて、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に取り組む海外企業の事例を二つ見てみましょう。ここでは「2023 Global 100(2023年 世界で最も持続可能な100社)」[18]のランクイン企業から紹介します。

- オーステッド(デンマーク)

- HP(米国)

オーステッド(デンマーク)

洋上風力発電所をサンゴの繁殖の場に

オーステッドは、1991年に世界で初めて洋上風力発電所を建設した再生可能エネルギー企業です。

同社は、再生可能エネルギーの事業活動を通して海洋の自然環境の改善に取り組んでいます。その一つとして、洋上風力発電施設の基礎部分でサンゴが繁殖可能かを試みる「ReCoralプロジェクト」を、台湾のパートナーと協力して行っています。

洋上風力発電所が設置されている海中では、温度が比較的安定しているため、サンゴの白化[19]のリスクが低減されることが期待されます。

世界のサンゴ礁は、海水温の上昇と汚染により大幅に減少しています。また、海洋生物の4分の1は生存のためにサンゴ礁に依存しているため、サンゴ礁の喪失は生物多様性に悪影響を及ぼします。そのため、もしこのプロジェクトが成功すれば、世界中のサンゴと海の生物多様性の回復に画期的な進歩をもたらす可能性があるとして注目されています。

HP(米国)

海に漂うプラスチックごみを再生し製品に活用

海に流入したプラスチックごみは、取り除くのが非常に困難です。また、海から取り出したプラスチックは劣化していることが多く、リサイクルや再利用も難しいとされています。

HPは、Ocean Bound Plastic [20] (以下OBP)と呼ばれる、海に流入する前に海岸や海沿いの地域に漂うプラスチックごみを積極的に回収し、再利用する取り組みを行っています。

HPはOBPを洗浄する工場をハイチに設立し、HP製品に使用するクリーンで高品質な再生プラスチックを現地で生産。これをパソコンやディスプレイなどの製品のプラスチック部分に配合し、2021年12月時点では、世界中で300種類以上のHP製品にOBPが使用されています。

「雇用創出」と「海洋プラスチックごみ」の課題に同時に貢献しているこの取り組みにより、同社はSDGsに貢献する企業として高く評価されています。

以上、海外企業の取り組み事例を2件紹介しました。

2030年に向け、さらに多くの企業が海洋と海洋資源の保全の課題解決に取り組むことが期待されています。これから海洋保全の課題に取り組もうとしている企業の方は、ぜひこうした事例を参考してみましょう。

サステナビリティ施策に役立つSDGsのメリットと事例を解説 ⇒ 無料eBook「SDGs基本知識」をダウンロード

本ブログではSDGsの17の目標について、それぞれ詳しく解説した記事を公開しています。

1. 貧困をなくそう | 2. 飢餓をゼロに | 3. 全ての人に健康と福祉を | 4. 質の高い教育をみんなに | 5. ジェンダー平等を実現しよう | 6. 安全な水とトイレを世界中に | 7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに | 8. 働きがいも経済成長も | 9. 産業と技術革新の基盤をつくろう | 10. 人や国の不平等をなくそう | 11. 住み続けられるまちづくりを | 12. つくる責任 つかう責任 | 13. 気候変動に具体的な対策を | 14. 海の豊かさを守ろう | 15. 陸の豊かさも守ろう | 16. 平和と公正を全ての人に | 17. パートナーシップで目標を達成しよう

5. まとめ

SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」の、正式な目標は「持続可能な開発のために、海洋や海洋資源を保全し持続可能な形で利用する」です。

SDGsにおいて目標14が必要な理由は、海は、重要な天然資源としてだけでなく、気候の調整や水質の浄化の役割を果たしており、わたしたちの生活を支えているからです。

しかし世界の海は、さまざまな形の環境悪化によって脅威にさらされています。また、海洋の資源の枯渇が懸念されており、海洋の環境悪化を改善し、保護することが必要です。そのため、SDGsに目標14「海の豊かさを守ろう」が存在しています。

海洋や海洋資源の実態を見ると、世界の場合は「海洋環境の悪化」「海洋資源の減少」、日本の場合も「海洋汚染」「水産資源量減少」といった課題が挙げられます。

こうした課題解決に向けて、企業は以下のようなアプローチで目標14「海の豊かさを守ろう」への取り組みを行っています。

・脱プラスチック(代替プラスチックの開発や導入を含む)

・海洋汚染防止(ゴミ回収・汚染水処理関連を含む)

・海洋の生態系保護としての水産エコラベル表示の導入

・海洋生物資源の持続的な利用

目標14「海の豊かさを守ろう」に企業が取り組む際には、以下のようなメリットが期待できます。

・商品・サービスの脱プラスチック化による新規顧客やリピーターの獲得

・水産エコラベル認証商品の導入による新規顧客やリピーターの獲得

また、目標14「海の豊かさを守ろう」に企業が取り組む場合、注意点は以下のようなものが挙げられます。

・脱プラスチックやエコラベル認証にコストがかかる

・代替素材の環境負荷がプラスチックよりも低いのかを見極める必要がある

実際に日本企業が行っている目標14「海の豊かさを守ろう」への取り組み事例を、外務省「JAPAN SDGs Action Platform」、経団連「Keidanren SDGs」の掲載企業から三つを紹介しました。

・味の素株式会社

・帝人フロンティア株式会社

・株式会社キミカ

海外企業による目標14「海の豊かさを守ろう」への取り組み事例は、「2023年Global 100」のランクイン企業から二つ紹介しました。

・オーステッド(デンマーク)

・HP(米国)

こうした事例は、自社の本業を通して海洋と海洋保全の課題解決につなげている点や、他の企業や組織と協働で取り組みを行っている点で高い評価を受けています。

今回ご紹介したような多種多様な企業の事例が、ビジネスモデルとして世界に広まり、さらに多くの企業が2030年に向けて目標14「海の豊かさを守ろう」を目指すことが期待されています。

\eラーニングで何ができる?導入に失敗しないための完全ガイド/

[1] WWFジャパン, 海洋プラスチック問題について ,https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html (閲覧日:2023年7月10日)

[2]海洋生物は大気中の二酸化炭素を取り込み蓄えることで、温暖化を緩和する役割を担っています。国連大学ウエブマガジン, 2022年07月18日,海、生命、暮らしに関する6つの事実, https://ourworld.unu.edu/jp/marine-day-six-facts-on-oceans-life-and-livelihoods (閲覧日:2023年8月20日)

[3] 国連広報センター, 海の豊かさを守ることはなぜ大切か, https://www.unic.or.jp/files/14_Rev1.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

[4] 慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ,「SDGsとターゲット新訳 Ver.1.2(2021.3)」, https://xsdg.jp/pdf/SDGs169TARGETS_ver1.2.pdf (閲覧日:2023年7月10日)※太字は編集部による編集

[5] 洗剤や農薬、肥料などにふくまれる窒素、リン等の栄養塩類が流れ出ることにより、内湾などの海域が徐々に肥沃化される現象。これにより藻類その他の水生生物が増殖繁茂しすぎて、その水質が悪化する現象。水質保全上問題となっています。環境省,平成2年版環境白書 第4節 2 富栄養化対策, https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h02/7562.html (閲覧日:2023年7月10日)

[6] 海洋の富栄養化により藻類が繁茂することで、大量の酸素が消費され、「デッドゾーン」と呼ばれる酸素欠乏(低酸素)海域の数が増加しています。2008年の400から2019年には約700になりました。国連統計部(UNSD),The Sustainable Development Goals Report 2022,Goal 14,https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/goal-14/ (閲覧日:2023年7月10日)

[7] 国連統計部(UNSD),The Sustainable Development Goals Report 2023, Goal 14, https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/Goal-14/(閲覧日:2023年8月23日)

[8] マイクロプラスチックとは5㎜以下の微細なプラスチックごみのこと。洗顔料・歯磨き粉等のスクラブ剤等に利用されているマイクロビーズや大きなサイズで製造されたプラスチックが、自然環境中で破砕・細分化されて、マイクロサイズになったものなどがある。マイクロプラスチックに含有・吸着する化学物質が食物連鎖に取り込まれ、生態系に及ぼす影響が懸念される。WWFジャパン,海洋プラスチック問題について,https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html (閲覧日:2023年7月10日)

環境省プラスチックを取り巻く国内外の状況https://www.env.go.jp/council/03recycle/y0312-03/y031203-s1r.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

[9] Marine Stewardship Council , MSC年次報告書2019年度,p.6, https://www.msc.org/docs/default-source/jp-files/annual_report/msc_annual_report_2019_20_jp_web.pdf?sfvrsn=2412c27b_8(閲覧日:2023年8月23日)

[10] 海洋ごみには「漂着ごみ」「漂流ごみ」「海底ごみ」の3つがある。漂着ごみ:海岸に打ち上げられたごみ。漂流ごみ:海面や海中を流れにのって漂っているもの。海底ごみ:海底に沈下して堆積したもの。環日本海環境協力センター,海洋ごみポータルサイト,海洋ごみって何?, https://www.npec.or.jp/umigomiportal/study/what/index.html (閲覧日:2023年7月10日)

[11] 水産庁, 新たな資源管理の部屋 , https://www.jfa.maff.go.jp/j/suisin/ (閲覧日:2023年7月10日)

[12] 農林水産省, 漁獲量が減している理由をおしえてください。, https://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/0007/04.html (閲覧日:2023年7月10日)

[13] 水産庁, 第2章 我が国の水産業をめぐる動き(1)漁業・養殖業の国内生産の動向, https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r03_h/trend/1/t1_2_1.html (閲覧日:2023年7月10日)

[14] 水産エコラベル制度とは、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物に対して、消費者が選択的に購入できるよう商品にラベルを表示する制度のこと。水産庁,水産エコラベルをめぐる状況について,p.3, https://www.maff.go.jp/j/shokusan/fcp/whats_fcp/attach/pdf/study_2017-26.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

[15] 国連グローバル・コンパクトが300を超えるステークホルダーとの協議により作成した、健全で生産性の高い海洋を実現するよう企業に求めた国際ルール。グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン,海洋保全への取り組み,https://www.ungcjn.org/global/ocean.html (閲覧日:2023年7月10日)

[16] ジャパンSDGsアワードとは、SDGs達成に向けて優れた取り組みを行っている、企業や団体などをSDGs推進本部として表彰するもの。NGO・NPO、有識者、民間セクター、国際機関等の広範な関係者が集まるSDGs推進円卓会議構成員から成る選考委員会の意見を踏まえて決定される。

[17] 現在は「国立研究開発法人 水産研究・教育機構 国際水産資源研究所」

[18] 「Global 100」とは、カナダの出版・調査企業である「Corporate Knights」社により2005年にスタートしたSDGs達成に貢献している企業のランキング。「Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (世界で最も持続可能な100社)」とも呼ばれ、世界経済フォーラム(WEF)がスイスのダボスで開催している年次総会(ダボス会議)で毎年発表され注目されています。

[19] 白化現象とは、造礁サンゴに共生している褐虫藻が失われることで、サンゴの白い骨格が透けて見える現象です。白化した状態が続くと、サンゴは共生藻からの光合成生産物を受け取ることができず、壊滅してしまいます。 サンゴの白化の原因は、温暖化等による海水温の上昇と考えられています。水産省,サンゴ礁の働きと現状, https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tamenteki/kaisetu/moba/sango_genjou/index.html (閲覧日:2023年7月10日)

[20] Ocean Bound Plastic:OBP(オーシャンバウンドプラスチック)とは、海岸から50 km以内にある放棄されたプラスチックのこと。まだ内陸にあり、そのままでは最終的に海に流出し海洋を汚染する恐れがあります。Ocean Bound Plastic Certification ZERO PLASTIC OCEAN,What Is Ocean Bound Plastic (OBP)?,https://www.obpcert.org/what-is-ocean-bound-plastic-obp/ (閲覧日:2023年7月10日)

参考)

United Nations,Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources, https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/ (閲覧日:2023年7月10日)

United Nations,Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources,https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/goal-14/ (閲覧日:2023年7月10日)

国連広報センター, 190218 WHY IT MATTERS_14_海の豊かさを守ることはなぜ大切か, https://www.unic.or.jp/files/14_Rev1.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ,「SDGsとターゲット新訳 Ver.1.2(2021.3)」, https://xsdg.jp/pdf/SDGs169TARGETS_ver1.2.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

国立研究開発法人 国立環境研究所,海洋酸性化の影響https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/6/6-1/qa_6-1-j.html (閲覧日:2023年7月10日)

気象庁, 海洋酸性化,

https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/mar_env/knowledge/oa/acidification.html (閲覧日:2023年7月10日)

国連広報センター, SDGs報告2022,

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_report/ (閲覧日:2023年7月10日)

FAO, TOWARDS BLUE TRANSFORMATION,https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/ (閲覧日:2023年7月10日)

外務省,ジャパンSDGsアワード, 第4回ジャパンSDGsアワードSDGsパートナーシップ賞 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/award4_13_kimika.pdf. (閲覧日:2023年7月10日)

経団連, keidanrensdgs, innovation for sdgs, https://www.keidanrensdgs.com/innovationforsdgs (閲覧日:2023年7月10日)

経団連,KeidanrenSDGs, カツオ標識放流調査によるカツオ資源量管理への貢献 味の素(株), https://www.keidanrensdgs.com/data/420 (閲覧日:2023年7月10日)

味の素株式会社,持続可能なカツオ漁業と資源利用を目指して,

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/csr/firstsight/bonito/index.html (閲覧日:2023年7月10日)

味の素株式会社,いのちのための活動紹介,

https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/activity/sustainability/skipjack/index.html (閲覧日:2023年7月10日)

味の素株式会社,泳ぐカツオの回遊ルートを追え,https://story.ajinomoto.co.jp/rd/002.html (閲覧日:2023年7月10日)

味の素株式会社,CDP「気候変動Aリスト(最高評価)」に選定!味の素グループの取り組みとは?, https://story.ajinomoto.co.jp/report/066.html (閲覧日:2023年7月10日)

一般社団法人 CDP Worldwide-Japan, 2022年度 Aリスト企業, https://japan.cdp.net/scores (閲覧日:2023年7月10日)

カツオ標識放流調査|水産総合研究センター 国際水産資源研究所. http://fsf.fra.affrc.go.jp/ajinomoto_katsuo.htm (閲覧日:2023年7月10日)

カツオ標識放流調査|水産総合研究センター 国際水産資源研究所. http://fsf.fra.affrc.go.jp/kakosintyaku/2009/ajinomoto.htm (閲覧日:2023年7月10日)

経団連,KeidanrenSDGs,海洋マイクロプラスチック対策素材 帝人フロンティア(株), https://www.keidanrensdgs.com/data/583 (閲覧日:2023年7月10日)

環境省, 「マイクロプラスチック削減に向けたグッド・プラクティス集」p.6, https://www.env.go.jp/content/900517516.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

環境省, SUSTAINABLEFASHION,海洋環境への影響が懸念されるマイクロプラスチックの排出削減の取組事例,https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/goodpractice/case03.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

外務省,第4回ジャパンSDGsアワード受賞団体,p.14, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/award4_00_sougouban.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

環境省, グッドライフアワード,受賞者紹介第9回グッドライフアワード 環境大臣賞 優秀賞海のゴミを資源に ~漂着海藻から「アルギン酸」を生み出す世界トップメーカー~,

株式会社キミカ,https://www.goodlifeaward.jp/?glaentry=glaentry-6746 (閲覧日:2023年7月10日)

Corporate Knights, 100 most sustainable companies of 2023 still flourishing in tumultuous times, https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2023-global-100-rankings/2023-global-100-most-sustainable-companies/(閲覧日:2023年7月10日)

Ørsted,Sustainability report 2022,p20-21,https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/2022-annual-report/orsted-sustainability-report-2022.ashx?rev=eda5465ba5784866b6cea99e58088f94&hash=90B3E835AD1E32D033AD31CE49FA865C (閲覧日:2023年7月10日)

HP,PRESS RELEASES,April 18 2019,HP Expands Efforts to Reduce Ocean‐Bound Plastics,https://press.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-expands-efforts-to-reduce-ocean-bound-plastics-.html (閲覧日:2023年7月10日)

HP,HP Sustainable Impact Report 2021,p.78,p.102,https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c08228880.pdf (閲覧日:2023年7月10日)

HP,サステナブルインパクト,https://www.hp.com/jp-ja/hp-information/sustainable-impact/planet.html (閲覧日:2023年7月10日)

HP,HPビジネスPC・モニターとサステナビリティ,https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/ (閲覧日:2023年7月10日)