「コンプライアンスの取り組みを始めたいが専門知識のあるスタッフがいない」

「専門知識のあるスタッフはいるが、対象の拠点が多すぎて、とても手が回らない」

「コンプライアンス問題が発生するたびに何とか対応しているが、事後処理ばかり。予防にも取り組みたいが、どうすれば良いかわからない」

こういった悩みを持っている企業は数多くあると思います。

それでは、コンプライアンスの対応組織を作り、問題が発生した後の事後的な対応から、問題の発生を予防できる体制にするには、どうすればよいのでしょうか。今回は、コンプライアンス経営を実現するための組織作りについて、具体的な方法と取り組み事例をご紹介します。

目次

1. 予防法務実現のための組織作り

法令や倫理を守る健全なコンプライアンス経営を実現するためには、突発的に起こるさまざまなリスクへの適切な対処、すなわちリスクマネジメントが要求されます。そのうち、法令に基づいたリスク管理を特に「リーガルリスクマネジメント」といいます。

1-1. 案件法務から戦略法務へ

リーガルリスクマネジメントには、次のような3つの段階があります。

■第1段階:案件法務

コンプライアンス問題が発生した後、迅速に問題を解決することで、企業が受ける損害を最小限にしようとするアプローチです。案件法務は紛争処理法務、または臨床法務とも呼ばれています。案件法務には、社内で発生したコンプライアンス問題から、訴訟になった場合に社外の弁護士へ依頼して対応するところまでが含まれます。コンプライアンス問題はいつ発生するかわからないので、発生したことをできるだけ早く把握し、迅速な初期対応と的確な問題解決が求められる業務です。

■第2段階:予防法務

コンプライアンス問題の潜在的なリスクを分析し、そのリスクに対して適切に対応できる仕組みや仕掛けを準備しておくことによって、組織的にコンプライアンス問題の発生を予防するアプローチです。

もぐら叩きというゲームがあります。不規則に出たり、引っ込んだりするもぐらをできるだけ速く、多く叩くと高得点が出るというゲームです。案件法務と予防法務をこのもぐら叩きに例えてみるとわかりやすいかもしれません。

まず、もぐらがコンプライアンス問題だとします。その場合、もぐらが出て来てからどのもぐらを叩くかを考えて、もぐらが引っ込む前に、できるだけ速やかにたくさん叩こうとするのが第1段階の案件法務です。

一方、もぐらが出て来るパターンを分析して予測し、もぐらを効率的に叩く方法や、さらに、もぐらが一度に出て来ないように制御する仕掛け、予測して管理する仕組みなどを作るのが第2段階の予防法務に該当します。

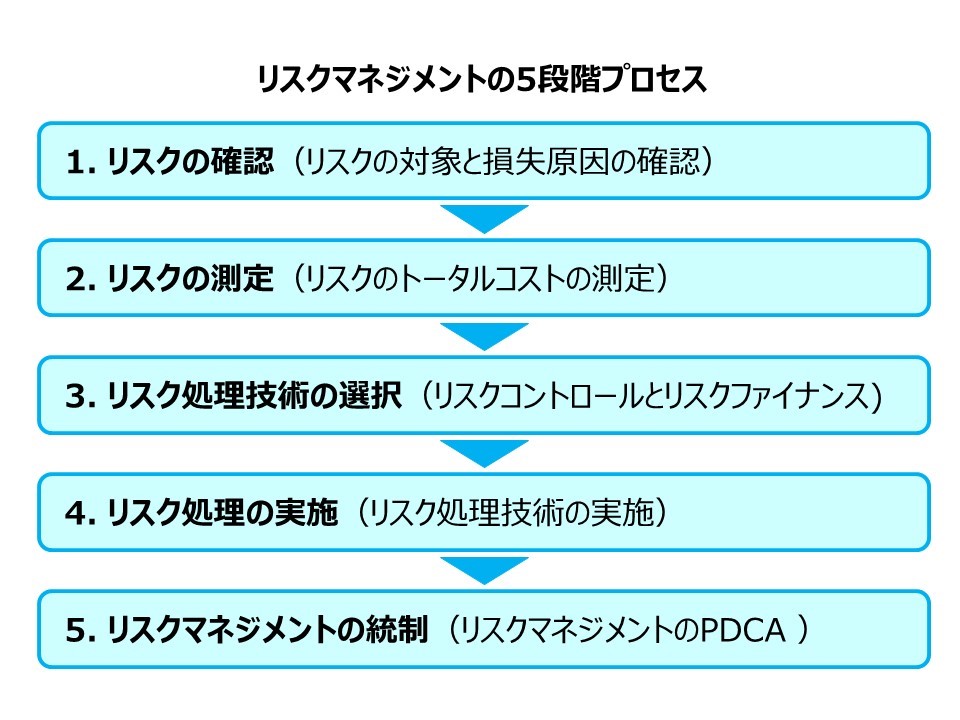

いつ起きるかわからない不確実性を持つリスクマネジメントは、リスクを制御しようとするアプローチである「リスクコントロール」と、リスクに資金的な手当てをしようとするアプローチである「リスクファイナンス」からなり、①リスクの確認、②リスクの測定、③リスク処理技術の選択、④リスク処理の実施、⑤リスクマネジメントの統制という5段階のプロセスを経て実施されます。

(詳しくは「コンプライアンスとは 法令だけじゃない、CSRとリスクマネジメントの重要性」を参照)

案件法務は、コンプライアンス問題が発生してから、上記の①から④までを行う業務です。それに対して予防法務は、過去に発生したコンプライアンス問題の①から④までを分析し、リスクの頻度と大きさに合わせて対応を考えて仕掛けや仕組みを作り、リスクマネジメントのPDCA(Plan, Do, Check, Action)である⑤の統制までを継続的に行う取り組みです。

■第3段階:戦略法務

戦略法務は、案件法務や予防法務とは視点が異なります。戦略法務とは、企業の経営判断に対して、コンプライアンスの視点から、行うべきか否かを判断することです。そのため、戦略法務を実現するには、経営判断の基準の中にコンプライアンスの判断が組み込まれている必要があります。具体的には、コンプライアンス担当の取締役の設置や、第三者がコンプライアンス問題を監視する仕組みなどの方法が挙げられます。

参考)

ビジネス法務(企業法務)とは(経営を学ぶ~経営学・MBA・起業~)

http://keiei-manabu.com/legal/business-legalaffairs.html

1-2. コンプライアンスの案件法務とは

今回は、3段階あるリーガルリスクマネジメントの中から、コンプライアンスの案件法務と予防法務を目指した組織作りについて説明します。

リーガルリスクマネジメントに取り組むうえでまず取り組むことは、コンプライアンスの案件法務に必要な組織体制の構築です。案件法務を行う場合、次の方法があります。

・社内の法務部や総務部にコンプライアンスの専門スタッフを置く方法

・コンプライアンス問題が発生する都度、個別の担当を決めて、社外の弁護士と相談しながら対応する方法

案件法務から予防法務までを目指すのであれば、社内に専門スタッフを置く必要があります。

社員であるコンプライアンスの専門スタッフは、所属企業の事業内容や社内の各部門の状況などを知り得る立場です。そのため、コンプライアンス問題が発生したときにも、関係部署への迅速な連絡や社外の弁護士との的確な相談を行うことができます。

会社を率いる幹部社員は、問題を発見する能力に加えて、問題を解決する能力が必要です。それに加えてコンプライアンスの専門スタッフがしっかりとした問題解決能力を持っていれば、迅速な初期対応によって損害の拡大を防ぐことが期待できます。また、コンプライアンスの専門スタッフは、学習や実際の対応・処理など複数の案件に接することによって問題解決のナレッジが蓄積されるため、問題発生のパターンを予測したり、次の段階である予防法務に繋げたりすることも可能です。

なお、複数の専門スタッフを配置して組織化するか、法務部や総務部のスタッフに兼務させるか、またはコンプライアンスの専門部署を作るかは、企業の規模や従業員数などにより異なります。いずれにしても、予防法務の実現を目指した案件法務を行うためには、少なくともナレッジを集中させて蓄積する専門スタッフを設置することが重要です。

1-3. コンプライアンスの予防法務とは

予防法務の段階では、案件法務の対応で蓄積した事例が貴重なナレッジになります。なぜなら、各事例を分析し、どうしてそのコンプライアンス問題が発生したか、今後、再発を防ぐためには何をすべきかのリスク分析が行えるからです。

コンプライアンスの予防法務では、蓄積したナレッジを基にコンプライアンス意識を啓発や、初期対応の知識を学ぶための教育、日常業務の中でコンプライアンス問題の発生をチェックするための業務ガイドラインの作成、さらに、コンプライアンス問題の発生を予防するための内部監査の企画などを行います。これらは、自社のコンプライアンスに関するリスクを分析し、そのリスクのレベルに合わせて、3年から5年の中長期的な計画を立てたうえで、毎年、段階的に取り組む必要があります。

2. コンプライアンス組織作りの事例

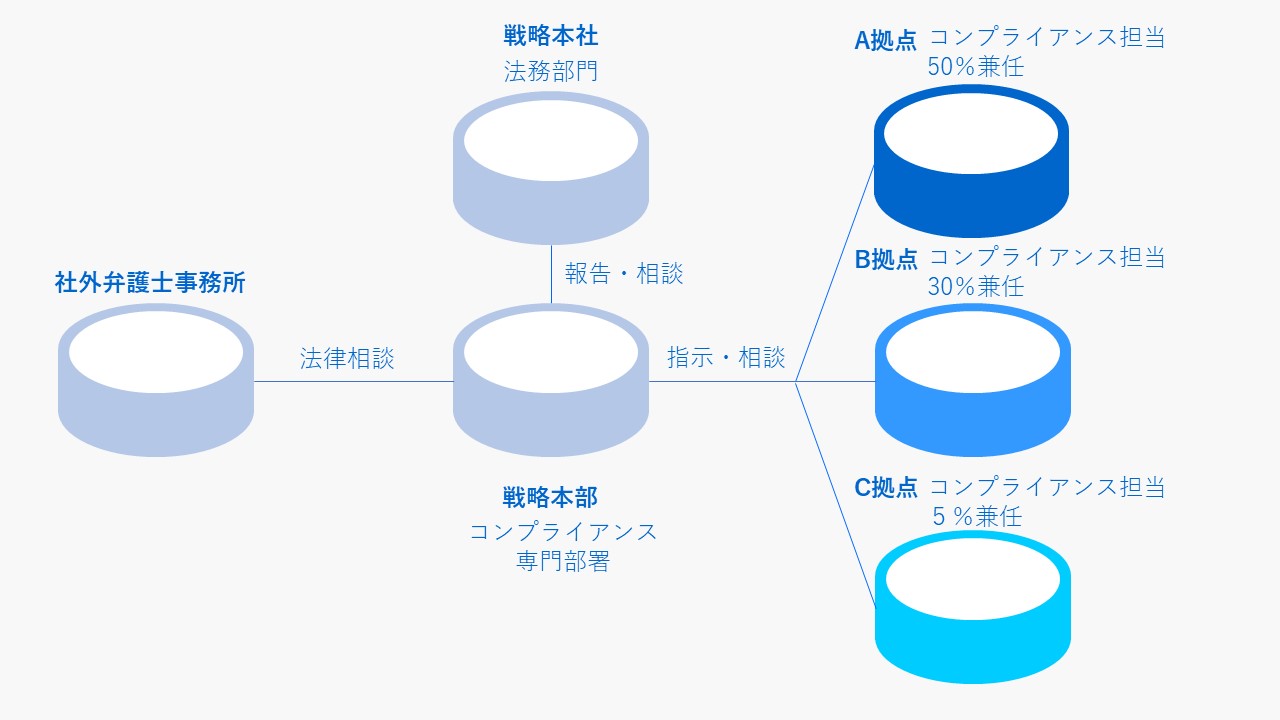

筆者は、企業間取引を担当し、国内・海外の約40拠点(社員数約5000名)を統括する戦略本部(各拠点に対する事業戦略、人材配置、予算配分などを行う)のリーガルマネージャーとして、5年間の長期計画に基づき、コンプライアンスの組織作りを担当したことがあります。そのときの事例を踏まえて、案件法務から予防法務に至る過程で必要となる専門部署と現場の役割分担について、具体的な事例をご紹介しましょう。

2-1. 専門部署の役割

コンプライアンスには戦略本部の法務部スタッフ(マネージャーを含み7名)が当たり、各スタッフは契約審査とコンプライアンスの両方(業務比率はほぼ50:50)を担当していました(以下、コンプライアンス専門部署と呼びます)。

コンプライアンス専門部署では、次のような取り組みを行いました。

① 共通の業務ガイドライン作成

各拠点の日常業務のプロセスを分析し、コンプライアンスの視点から必要なチェックポイントを抽出しました。そして、業務プロセスに合わせたチェックポイントに対して、禁止取引(レッドカードビジネス)、審査取引(イエローカードビジネス)、取引推進OK(グリーンカードビジネス)の3段階の判断基準を決めました。

同時に、その基準をフローチャート形式で表示した共通の業務ガイドラインを作成しました。このガイドラインは、コンプライアンスのチェックポイントを日常業務のプロセスに組み込むことによって、チェック漏れを防ぐことを目指しています。

(詳しくは「海外出張やクラウド利用も注意! 外為法違反を防ぐコンプライアンス教育」を参照)

② 重要度に合わせた拠点との役割分担と段階的なシステム導入

各拠点のリスク(法令違反となるリスクの高い事業分野を担当など)と業務上の重要度(重要顧客の担当など)を考慮し、全拠点をA、B、Cの3グループに分類しました。さらに、全拠点にコンプライアンス専門部署との連携窓口となるコンプライアンス担当者を設置しました。

コンプライアンス担当者は、コンプライアンス専任部署とは異なり、コンプライアンスや法令の専門知識も持つ社員ではなく、専任でもないため他の業務(たとえば、企画職、総務職など)との兼任者です。そのため、重要度に合わせて、兼務する業務の負担を考えて役割を設定しました。具体的には重要度の分類に従い、A拠点のコンプライアンス担当は50%、B拠点は30%、C拠点は5%と兼任の割合を調整しました。

参考)「インダストリー営業グループの法務ネットワーク」、一色正彦、松下電器産業㈱ インダストリー

参考)「インダストリー営業グループの法務ネットワーク」、一色正彦、松下電器産業㈱ インダストリー

営業本部 法務部法務課長、社団法人企業研究会刊、2000、研究業書 No.111 「法務リスクの増大と電子化に対応した戦略法務機能の強化と業務効率化」

2-2. コンプライアンス対応のレベル分け

また、各拠点のコンプライアンス対応レベルについても、以下の4段階を設定しました。

・ベーシック:最低限の保全システム導入

(コンプライアンス専門部署が作成した共通の業務ガイドライン導入など)

・レベル1 :コンプライアンス専門部署との連携

(審査取引の場合、コンプライアンス担当がコンプライアンス専門部署に相談)

・レベル2 :自己判断への取り組み

(一定の条件の審査取引の場合、コンプライアンス担当が自己判断)

・レベル3 :自己判断のレベルアップ

(コンプライアンス担当が自己判断できる条件の拡大)

ベーシックは一定期間で全拠点に早急に導入し、レベル1から3は、重要度の高い拠点から、順次、計画的に導入しました。これは、コンプライアンス担当の基本業務を共通化するとともに、重要度に合わせてメリハリのついた予防法務の取り組みを目指したものです。

③ 定期的な啓発教育と内部監査制度

各拠点の社員に対する問題発見能力の教育や幹部社員に対する問題解決能力の教育とは別に、コンプライアンス担当の育成と教育も実施しました。この場合も、重要拠点から順次行いました。

さらに、戦略本部の経理部門が定期的に各拠点の内部監査を行っていたので、その内部監査項目にコンプライアンス監査を追加し、共同でコンプライアンスの内部監査を行いました。また、年に1度は各拠点のコンプライアンス意識の啓発と潜在的な問題を把握するため、簡単なチェックリストによる自主監査を実施し、各拠点の課題を定期的に把握。そして、内部監査と自主監査の内容を分析し、各拠点のレベルの見直しを実施しました。

これらの取り組みが完成するまでに5年間を要しましたが、その過程で、コンプライアンス問題の発生を初期段階で対応できた事例が複数あり、予防法務の効果を実感できる取り組みとなりました。

3. まとめ

コンプライアンスの対応には、問題が発生してから迅速に対応する案件法務と問題の発生を予防する予防法務、さらに、経営判断にコンプライアンスを組み込む戦略法務の3段階があります。今回は、コンプライアンスの予防を目指す案件法務と予防法務の方法についてご紹介しました。

コンプライアンスの案件法務には、専門スタッフの設置が必要です。社員の専門スタッフは、所属企業の事業内容や社内の各部門の状況を知り得る立場です。そのため、コンプライアンス問題が発生したときも、関係部署への迅速な連絡や社外の弁護士への的確な相談が可能です。また、専門スタッフが蓄積した案件法務の情報は、次の予防法務の段階に有益な情報としても活用できます。

コンプライアンスの予防法務では、案件法務の対応で蓄積した情報を分析し、再発防止のための取り組みを行います。そのうえで、コンプライアンス意識を啓発したり、初期対応の知識を学ぶための教育や日常業務の中でコンプライアンス問題の発生をチェックしたりするための業務ガイドラインの作成や、コンプライアンス問題の発生を予防するための内部監査の企画などを行います。

コンプライアンス組織作りについては、筆者が実際に取り組んだコンプライアンスの専門部署の立ち上げと、そこで実施した①共通の業務ガイドラインの作成、②重要度に合わせた拠点との役割分担と段階的なシステム導入、③定期的な啓発教育と内部監査制度、をご紹介しました。これによって、基本業務を共通化すると同時に、兼任するうえで重要度に合わせてメリハリのある予防法務を配分することができました。

今回ご紹介したコンプライアンスの組織作りの方法と企画のポイントを参考に、自社に適切なコンプライアンス体制構築に取り組んでください。

<参考文献・情報>

・「インダストリー営業グループの法務ネットワーク」、一色正彦、松下電器産業㈱ インダストリー営業本部 法務部法務課長、社団法人企業研究会刊、2000、研究業書 No.111 「法務リスクの増大と電子化に対応した戦略法務機能の強化と業務効率化」

・ビジネス法務(企業法務)とは(経営を学ぶ~経営学・MBA・起業~)

http://keiei-manabu.com/legal/business-legalaffairs.html

・「モグラたたきゲーム」の40年を振り返る! あなたが“吹っ飛ばした”モグラはどれ?

(価格.comマガジン)

https://kakakumag.com/hobby/?id=10451

・年間およそ200社が倒産!会社をつぶさないためのコンプライアンス入門

https://research.lightworks.co.jp/compliance01

・事例学習が効く!会社をつぶさないためのコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-measures

・コンプライアンスならまずはこの本から 専門家が厳選した入門10選タイトル

https://research.lightworks.co.jp/compliance-book

・コンプライアンスとは 法令だけじゃない、CSRとリスクマネジメントの重要性

https://research.lightworks.co.jp/compliance-csr-risk-management

・コンプライアンス教育の基本 違反の原因・階層別の教育方法をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compleance-education-basic

・独占禁止法違反は実例教育で防ぐ 研修事例で学ぶ企画のポイントとは

https://research.lightworks.co.jp/compleance-edu-antimonopoly

・下請法コンプライアンス教育はこうする 研修事例で学ぶ効果的な対策

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-subcontracting-law

・PL法コンプライアンス教育で品質問題リスクを防ぐ 研修事例をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-pl-law

・海外出張やクラウド利用も注意! 外為法違反を防ぐコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-foreign-exchange-law

・うかつなコピペも大損害! 著作権侵害を防ぐコンプライアンス教育とは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-copyright

・コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-case-study

・コンプライアンス教育の事例選びに使えるサイト・書籍、活用法をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compliance-utilize-case-problem

・コンプライアンス教育資料の作り方 事例の伝え方で研修効果が変わる

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-material

・コンプライアンス事例の使い方(1) リニア談合に学ぶ他社事例の活用法

https://research.lightworks.co.jp/compliance-other-company-case-study

・コンプライアンス事例の使い方(2) 自社事例を教育に有効活用するには

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-in-house-case-study

・ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方

https://research.lightworks.co.jp/blended-learning

・反転授業で研修効果と学習意欲アップ eラーニング活用事例をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/flip-teaching

・アクションラーニングとは 効果と注意点、進め方の事例をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/action-learning

・コンプライアンスは「アンケート分析」がカギ 研修に活かすポイントとは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-questionnaire