「コンプライアンスを強化してくださいって言われても、実際、現場は何をすればいいの?」

コンプライアンス教育をするにしても、法律の内容やガイドラインを学ぶだけでは、実際に自社の現場でどんな問題が起こりうるのか、どんな行動をとればよいのか、そこまで落とし込むことは大変難しいものです。そのため、過去に起こった事例を活用した学習が効果的です。

では、その肝心な「事例学習の素材」となる情報はどのように集めればよいのでしょうか。

そこで今回は、有益な情報を見つけるためのアプローチ方法と、お勧めのウェブサイト、書籍をご紹介します。

1. 事例を活用するメリット

コンプライアンス問題の予防には、実際に発生したコンプライアンス問題の事例を素材として、トラブルの発生原因と教訓を見出す方法が有効です。(詳しくは「事例学習が効く!会社をつぶさないためのコンプライアンス教育」を参照)

事例を活用することは、学習者にとって、①学習意欲を刺激できる、②学習効果が高い、③実務に活用しやすい、という3つのメリットがあります。そのため、事例選びではその価値を活かせるようにすることが大切です。(詳しくは「コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは」を参照)

また、少人数のメンバーで議論しながら、①事例の共有、②論点のレビュー、③教訓の抽出というプロセスを経て事例を分析することが、コンプライアンス教育に有効なプログラムや教材作り、人材育成に役立ちます。

それではさっそく、事例を探す方法と主な情報源を見ていきましょう。

2. 有益な情報を見つけるための4つのアプローチ

まず、ウェブサイトを活用して、自社の事例教育に適した素材を見つけるためのアプローチ方法をご紹介します。

2-1. 話題性

教育学者のジョン・M・ケラー教授のARCS(アークス)モデルによると、学習意欲は、学習者の関心を獲得し、学ぶ好奇心を刺激することから生まれます。(詳細は「コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは」を参照)

コンプライアンス教育の学習意欲を刺激するためには、話題性のある事例を用いるとよいでしょう。同じ業界や著名企業の違反などがニュースになった、というケースです。そのうえで、学習対象者と学習目標にあった話題の事例を選ぶことが大切です。

どのような素材を選べばいいのか、学習対象者と学ぶ法律ごとに、2つのケースを考えてみましょう。

2-1-1. マーケティング部門に独占禁止法の教育を行う場合

たとえば次の記事には、アマゾンが独占禁止法違反の疑いを受けて、公正取引委員会の立ち入り調査を受けたことが報道されています。そして、その法的な根拠について、弁護士の解説も掲載されています。

公取委、アマゾンジャパン立ち入り 値引き額の一部支払い要求 独禁法違反容疑で(産経ニュース)

https://www.sankei.com/affairs/news/180315/afr1803150035-n1.html

アマゾンが求めた「協力金」は優越的地位の濫用にあたるのか (BUSINESS LAWYERS)

https://business.bengo4.com/category8/article317

上記から情報を得て、

① 事実関係を共有する

② 公正取引委員会とはどのような機関か、根拠となる独占禁止法とは何かを学ぶ

③ なぜ、独占禁止法違反の疑いを持たれたのかについて議論する

というプロセスをとります。

アマゾンは誰でも知る企業ですから、マーケティング担当が興味をもって独占禁止法について学ぶ教育プログラムを作ることができます。

著名企業が話題になった事例については、弁護士や大学教授等の専門家が解説した情報が公開されていることが多いので、事例として適しています。

2-1-2. 経営幹部にPL法(製造物責任法)の教育を行う場合

2017年、複数の著名な企業で長期にわたる品質不正やデータ改ざん問題が発覚し、日産自動車、神戸製鋼所、SUBARU、三菱マテリアル、東レの5社では、品質問題から生じた株式の時価総額の損失が合計1兆円にも達したことが報道されました。

このニュースは、数字に話題性があります。経営責任を担う経営幹部にとって、「代償1兆円」というタイトルはインパクトがあるでしょう。

品質問題 代償は1兆円(日本経済新聞社)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25205110Y7A221C1X11000/

事例問題を用いる際の注意点は、「対岸の火事の意識」を持たせないようにすることです。自分には起こりえないと感じてしまうと、学習効果は得られません。(詳しくは「コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは」を参照)

上記の事例は、経営陣の品質不正への認識の甘さが、莫大な損害につながった事例です。同じ経営幹部として、他人事だとは考えないでしょう。つまり、経営幹部がPL法を通じて品質安全の重要性を学ぶプログラムとして好事例といえます。

このサイト情報を素材として、報道されている5社に何が起こったかの事実関係を共有し、背景となるPL法を解説した後、自社で同様の問題が起こる可能性はないか、予防するためには、どのような対策をとるべきかについて議論することにより、経営幹部が興味を持てる教育プログラムを作ることができます。

2-2. 所管官庁

主要な法律には、法律を所管する官庁があります。

たとえば、独占禁止法・下請法は公正取引員会、PL法は消費者庁、外為法は経済産業省、著作権法は文化庁といった具合です。

それぞれの官庁は、法令遵守のための啓発活動を行っています。そのため、法令を分かり易く解説するマニュアルや教材をウェブサイトに掲載しています。その中には、Q&Aや事例の解説もあり、コンプライアンスの基礎教育には有益です。また違反事例、相談事例なども掲載されているので、事例の素材探しに活用できます。

それぞれのウェブサイトや情報の活用法は3章で詳しくご紹介します。

2-3. 業界、関係団体

法律にかかわる業界や関係団体が、啓発活動を行っている場合もあります。

たとえば、著作権法については、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)、外為法については、一般社団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)などが該当します。

上記団体のウェブサイトには、法令を分かりやすく解説するマニュアルや教材、違反事例などが掲載されており、素材探しから背景となる法律を解説する際に役立ちます。

こちらもそれぞれ詳しくは3章でご紹介します。

2-4. 専門家

話題になったコンプライアンス問題やニュースについては、法律事務所のサイトやブログなどで弁護士が法律の解説をしています。

また、大学の研究者やリスクマネジメントの専門家は、コンプライアンス問題の事例を経営の視点から研究し、分析した結果をサイトや書籍として公表しています。

専門家の情報も、事例の素材となります。

3. 情報収集に有益なお勧めサイト

それでは、実際に、法律の知識取得や事例学習の素材探しに役立つ官公庁や行政機関、業界団体、専門家のウェブサイトをご紹介します。

3-1. 公正取引委員会

公正取引委員会 公式ウェブサイト

https://www.jftc.go.jp/

公正取引委員会は、独占禁止法、下請法を運用する行政機関です。それぞれの法律に関するページを見てみましょう。

独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

https://www.jftc.go.jp/dk/

いくつか並んでいますが、この中で事例の素材に役立つのは次の項目です。

●各種パンフレット

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsdk

基礎的な解説から、「1分でわかる!」シリーズまで、さまざまな啓発教材が掲載されています。

●独占禁止法Q&A

https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html

一般的なQ&Aですが、たとえば、次のQなどは、「再販価格維持」や不当廉売に関するガイドラインを学ぶ素材になります。

Q10

小売店が、実質的な仕入価格を大幅に下回るような価格で継続して販売することは、独占禁止法に違反しますか。

A. 独占禁止法は,正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為等を不当廉売として禁止しています。

その商品を供給しなければ発生しない費用を下回る価格が「供給に要する費用を著しく下回る対価」となりますが,例えば,実質的な仕入価格(値引き,リベート,現品添付等が行われている場合には,これらを考慮に入れた仕入価格)に仕入経費を加えた額を下回る価格が,「供給に要する費用を著しく下回る対価」に該当する典型的な例となります。ただし,そのような価格での販売であっても,需給関係から販売価格が低落している場合において,市況に応じて低い価格を設定しているときや,キズ物,季節商品の処分のために低い価格を設定しているときなど,「正当な理由」がある場合は違法にはなりません。

●相談事例集

https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/index.html

公正取引委員会には、独占禁止法に関する相談窓口があります。この項目には、相談事例について、具体的な社名は伏せていますが、相談と回答が掲載されています。

●審決一覧

https://www.jftc.go.jp/shinketsu/itiran/index.html

審決とは、公正取引委員会が行う行政処分です。年度ごとに、排除命令に係る審決、課徴金納付名に係る審決の詳細が、社名入りで掲載されています。

次に下請法を見てみましょう。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)

https://www.jftc.go.jp/shitauke/

この中で、事例の素材に活用できそうなのは次の項目です。

●各種パンフレット(下請法)

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsshitauke

分かり易く解説したマニュアルや、事例を基に下請法を開設するパンフレットなどがあります。

●下請法Q&A

https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html

委託内容や法律の条項ごとにまとめてあります。たとえば、次のQは、「下請法の対象取引」について学ぶ素材になります。

(自社ホームページの作成)

Q17 当社は自社ホームページの一部を自社で作成し、一部の作成を外注に出しているが、これは本法の対象となるか。

A. 通常,ホームページは自社の宣伝のために使用するものであるので,自ら使用する情報成果物に当たり,当該外注部分についてはそもそも自社で作成する能力がないような場合には,当該外注部分の作成を業として行っているとは認められないことから,他の事業者に作成を委託しても情報成果物作成委託に該当しない。ただし,ホームページ上で有償提供するコンテンツ(画像等)の作成を他の事業者に委託する場合には,当該コンテンツは業として提供を行う情報成果物であることから,情報成果物作成委託(類型1)に該当する。

●下請法勧告一覧

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html

年度ごとに、下請法の違反に対する是正勧告を行った社名と詳細が掲載されています。

3-2. 消費者庁

消費者庁 公式ウェブサイト

http://www.caa.go.jp/

消費者庁は、消費者の安全確保を目的として、PL法に関する啓発活動を行っています。

PL法(製造物責任法)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#product_liability_law

事例素材や情報として有益なのは次の項目です。

●製造物責任(PL)法による訴訟情報の収集

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act/

・PL法関連訴訟一覧(訴訟関係)

・PL法関連訴訟一覧(和解関係)

・PL法論点別裁判例

PL法に関する裁判例について、消費者庁が把握できた事案を事実関係から争点、結論まで、一覧表で掲載しています。

3-3. 経済産業省

経済産業省 公式ウェブサイト

http://www.meti.go.jp/

経済産業省は、安全保障貿易管理の観点から、外為法(外国為替および外国貿易法)の啓発活動を行っています。

安全保障貿易管理

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

上記ページの右側に、いろいろな項目が並んでいます。中でも「Q&A」は素材収集に適しています。

●Q&A

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html

例えば、次に挙げる、上記サイトのストック販売の例は、「キャッチオール規制」を学ぶ事例の素材になります。

キャッチオール関連

7.ストック販売に関する質問

Q1 需要者がわからないストック販売のケースは、どう考えればいいのでしょうか。需要者要件のチェックは不要でしょうか?

A1:回答

ストック販売の場合で需要者が未確定の場合は、需要者に係る確認ができないので、需要者要件のチェックは、原則、不要です。

なお、ある程度の需要者が想定される場合には、念のため、想定される需要者について、需要者要件の確認をしていただくことが望ましいと考えます。

また、貨物の輸入者及び技術の取引の相手方のみしか分からない場合には、懸念用途へ用いられることがないように、念のため、貨物の輸入者及び技術の取引の相手方について、需要者要件の確認をしていただくことが望ましいと考えます。

この素材は以前「海外出張やクラウド利用も注意!外為法違反を防ぐコンプライアンス教育」の3-1でも問題例としてご紹介しましたので、Q&Aの活用方法の例としてご参照ください。

3-4. 文化庁

文化庁 公式ウェブサイト

http://www.bunka.go.jp/

文化庁は、著作物の円滑な利用・流通を促進するための施策と著作権に関する教育事業を実施しています。このうち、下記サイトでは多様な教材が提供されています。

著作権に関する教材、資料等

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html

この中で、次の項目が事例情報に活用できます。

●著作権なるほど質問箱

https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/

著作権の基礎をカテゴリーごとにQ&A形式で解説しています。中でも次の例は、「著作権の譲渡」を学ぶ素材になります。

上記サイトで、「著作権を保護したい」のカテゴリーの「次のような場合、著作権は誰に帰属するのでしょうか」をクリックし、「誰かに頼まれて、「作品」を創った場合」をクリックしてみましょう。

よくある質問例が並んでいます。例えば、以下のようなQ&Aがあります。

Q1 ある会社から依頼されてコンピューターのプログラムを開発したのですが、会社からは著作権の譲渡を求められています。私はこの申し出に応じる必要があるのですか。

A 契約の問題ですから、あなた自身で決めてください。

委託作品の著作権の帰属についてはよく問題になりますが、特段の事情がなければ、通常は実際にプログラムを開発した貴社が著作権を有することになります。しかし、著作権はその全部又は一部を譲渡することができます(第61条第1項)。したがって、著作権の譲渡について、当初の受託契約の中で受託の条件になっていれば、これは著作権の譲渡に応じざるを得ないと考えられますが、そうでなければ、譲渡の申し出があったとき、あなたの会社が、諸条件を踏まえながら決めればよいと考えられます。

3-5. 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)

公益社団法人著作権情報センター(CRIC)公式ウェブサイト

http://www.cric.or.jp/

CRICは、著作権制度の普及や啓発活動を行っています。

ページ上部にある「著作権Q&A」には、著作権に関する基本的な説明と、知りたい項目に含まれるQ&Aが掲載されています。次の項目には、著作物の正しい使い方について、フローチャートを用いた説明が掲載されており、事例問題の解説資料を作成に役立ちます。

(「著作権Q&A」→「著作権って何?」をクリック)

●著作物の正しい使い方は?

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime6.html

3-6. 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)

一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) 公式ウェブサイト

http://www.jasrac.or.jp/

JASRACは、音楽の著作権を管理する団体です。

ページ上部の「音楽を使う方」のカテゴリーにある次のページには、使用料支払いの対象となるイベントや、使用料計算のシミュレーションが掲載されています。事例問題の解説資料を作成する際に有益です。

●各種イベント、施設での演奏など

http://www.jasrac.or.jp/smt/info/index.html

3-7. 一般社団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)

一般社団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)公式ウェブサイト

http://www.cistec.or.jp/

CISTECは、安全保障貿易管理のために、企業の自主管理を支援する活動をしています。

次の情報は、事例素材の一つになります。

(ページ上部にある「輸出管理基本情報」をクリック)

●輸出管理の基本情報

http://www.cistec.or.jp/export/yukan_kiso/index.html

●外為法違反事例

http://www.cistec.or.jp/export/ihanjirei/index.html

年度ごとに、不正輸出事件の概要、罰則、行政制裁等の内容を掲載しており、事例問題の素材になります。

●輸出管理用語集

http://www.cistec.or.jp/export/yougosyuu/index.html

輸出管理の用語を解説しており、事例問題の解説資料を作成する際に役立ちます。

●FAQ

http://www.cistec.or.jp/export/faq/faq.html

輸出管理の手続きに関するQ&Aを掲載です。事例問題の解説資料に利用できます。

3-8. 弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

https://www.bengo4.com/

日本の法律や相談、弁護士を探す際などに利用できる情報サイトです。

「借金」「相続」など内容によって分類されていますが、次の項目には、企業に関することがQ&A形式で掲載されています。事前アンケートに答えれば、相談に対する弁護士の回答を無料で見ることができます。

●企業法務

https://www.bengo4.com/c_1015/

さまざまなQ&Aの中に、コンプライアンス研修のテーマに合うものがあれば、事例素材として活用できます。

4. 情報収集に役立つ書籍

次に、事例の素材として活用できる書籍をご紹介します。

まずは、以前「コンプライアンスならまずこの本から 専門家が厳選した10冊」でもご紹介した推薦図書の3冊です。

●リスクマネジメントの教科書 50の事例に学ぶ”不祥事”への対応マニュアル

著者:ACEコンサルティング(株) エクゼクティブアドバイザー 白井邦芳

出版:東洋経済新報社

⇒Amazonで詳細を見る

●【事例でみる】企業不正の理論と対応

著者:【監修】八田進二 【編】株式会社ディー・クエスト、一般社団法人日本公認不正検査士協会

出版:同文館出版

⇒Amazonで詳細を見る

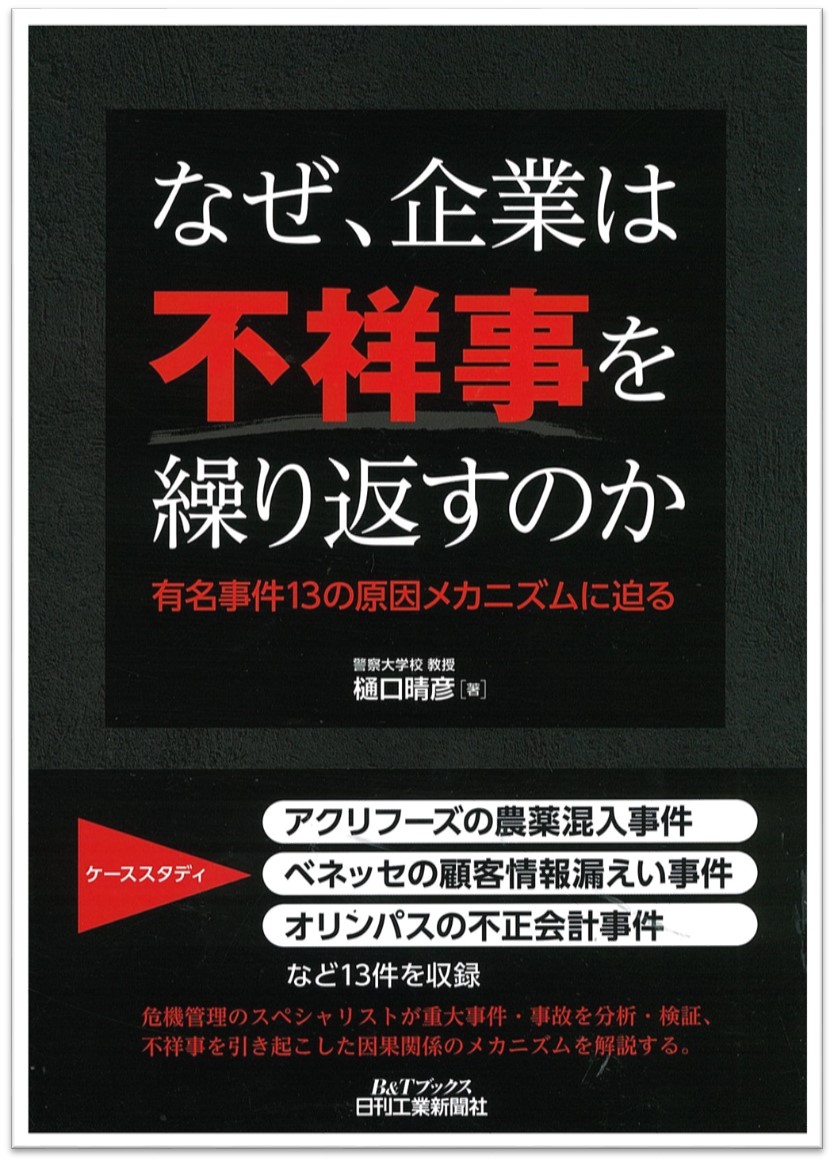

●なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか 有名事件13の原因メカニズムに迫る

著者:警察大学校教授 樋口晴彦

出版:日刊工業新聞社

⇒Amazonで詳細を見る

これに加えて、著作権法に関するお勧め図書をご紹介しましょう。

●Q&A引用・転載の実務と著作権法 第4版

著者:弁護士 北村行夫、弁護士 雪丸真吾

出版:中央経済社

⇒Amazonで詳細を見る

著作権コンプライアンスにおいて、「引用」や「転載」はトラブルが多く、理解が難しい分野です。しかし本書は、著者の弁護士が引用・転載の実務について、Q&A形式で具体的な事例を用いて、分かり易く解説しています。そのため、コンプライアンス教育の事例素材として有益です。(詳しくは「うかつなコピペも大損害! 著作権侵害を防ぐコンプライアンス教育とは」を参照)

eラーニング教材:コンプライアンスシリーズ

自社に最適なコンプライアンスの実現を可能にする

コンプライアンス教育について、この記事でご紹介したウェブサイトや書籍を活用し、自社に合ったプログラムや教材によって行うことはもちろん、eラーニングも効果的な学習方法です。

本シリーズでは、コンプライアンスの基礎を網羅的に学習することができます。違反事例や対策なども充実しており、多くの企業にとって重要な分野ごとに学習することができるほか、法令の解説を聞くだけでは対応しにくい「現場」の視点を考慮して開発している点も特長です。

本シリーズの教材をeラーニングとして配信することで、効率的に「コンプライアンス」の社員教育をすることが可能です。

5. まとめ

コンプライアンス教育には、学習者が興味をもてる事例が不可欠です。活用できる有益な情報をウェブサイトから集める方法として、①話題性、②所管官庁、③業界、関係団体、④専門家をキーワードにした4つの方法があります。

各ウェブサイトには膨大な情報が掲載されていますので、その中でも注目すべき情報に絞り、その情報がどんな学習に役立てられるのかを把握することも大切です。

ご紹介したアプローチ方法とウェブサイト、書籍を活用し、自社に合ったコンプライアンス教育のプログラムや教材作りに取り組んでください。

<参考文献・情報>

・「リスクマネジメントの教科書 50の事例に学ぶ”不祥事”への対応マニュアル」 ACEコンサルティング(株)エクゼクティブアドバイザー 白井邦芳著 東洋経済新報社 2014年

・「【事例でみる】企業不正の理論と対応」 八田進二監修 (株)ディー・クエスト、一般社団法人日本公認不正検査士協会編 同文館出版 2011年

・「なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか 有名事件13の原因メカニズムに迫る」 警察大学校教授樋口晴彦著 日刊工業新聞社 2015年

・「Q&A引用・転載の実務と著作権法 第4版」 北村行夫、雪丸真吾著、中央経済社 2016年

・公取委、アマゾンジャパン立ち入り 値引き額の一部支払い要求 独禁法違反容疑で(産経ニュース2018年3月15日)

https://www.sankei.com/affairs/news/180315/afr1803150035-n1.html

・アマゾンが求めた「協力金」は優越的地位の濫用にあたるのか (BUSINESS LAWYERS)

https://business.bengo4.com/category8/article317

・品質問題 代償は1兆円(日本経済新聞社2017年12月31日)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25205110Y7A221C1X11000/

・公正取引委員会(独占禁止法)

https://www.jftc.go.jp/dk/

・公正取引委員会(下請法)

https://www.jftc.go.jp/shitauke/

・消費者庁(PL法)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#product_liability_law

・経済産業省(安全保障貿易管理)

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

・文化庁(著作権法)

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/

・公益社団法人著作権情報センター(CRIC)

http://www.cric.or.jp/

・一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)

http://www.jasrac.or.jp/

・一般社団法人安全保障貿易情報センター(CISTEC)

http://www.cistec.or.jp/

・弁護士ドットコム(企業法務)

https://www.bengo4.com/c_1015/

・コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-case-study

・年間およそ200社が倒産!会社をつぶさないためのコンプライアンス入門

https://research.lightworks.co.jp/compliance01

・事例学習が効く!会社をつぶさないためのコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-measures

・コンプライアンスならまずはこの本から 専門家が厳選した入門10選

https://research.lightworks.co.jp/compliance-book

・コンプライアンスとは 法令だけじゃない、CSRとリスクマネジメントの重要性

https://research.lightworks.co.jp/compliance-csr-risk-management

・コンプライアンス教育の基本 違反の原因・階層別の教育方法をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compleance-education-basic

・独占禁止法違反は実例教育で防ぐ 研修事例で学ぶ企画のポイントとは

https://research.lightworks.co.jp/compleance-edu-antimonopoly

・下請法コンプライアンス教育はこうする 研修事例で学ぶ効果的な対策

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-subcontracting-law

・PL法コンプライアンス教育で品質問題リスクを防ぐ 研修事例をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-pl-law

・海外出張やクラウド利用も注意! 外為法違反を防ぐコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-foreign-exchange-law

・うかつなコピペも大損害! 著作権侵害を防ぐコンプライアンス教育とは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-copyright