「コンプライアンスの対策強化のため、施策を提案してくれないか」

部門長から上記のような指示を受けたとしましょう。あなたはどんな施策を提案できそうですか?

最近、カルテルや虚偽発注、情報漏えいなど、様々な企業の不祥事がニュースを賑わせています。

少し想像を巡らせてみると、これが対岸の火事などではないことが分かるでしょう。

多くの個人が働く企業において、コンプライアンス上のリスクを完全になくすことは非常に困難です。

しかし、会社全体の意識強化を図ることで、問題の発生を防いだり、万が一発生してしまった場合のダメージを軽減したりすることは可能です。

ニアミスの段階から迅速に情報を集め、適切な初期対応を取ることができれば、問題の拡大防止と、社会的な信頼の維持回復につなげることができるでしょう。

これは、結果的に従業員を守ることにつながるのです。

では、会社全体の意識を底上げするためにはどうすればよいでしょう?

その答えは、過去に発生したコンプライアンスのトラブル事例の中にあります。

なぜそのトラブルが発生したのか、トラブル事例の概要と原因を知り、さらにその事例から教訓を見出し、再発防止に繋げる取り組みを行うことが重要です。

今回は、コンプライアンス問題を防ぐためになぜトラブル事例を学ぶことが有益なのか、そして、どのように学べばよいのかについて、具体的な例を挙げながらご紹介します。

目次

1. コンプライアンス教育でなぜトラブル事例を学ぶのか

コンプライアンス問題は、法令違反により発生する問題です。

しかし、最悪の場合には、会社が倒産に至ったり、経営幹部や違反に関係した社員が刑事責任を問われることもあり、重要な経営問題でもあります。

そのため、コンプライアンス問題になるのはどのような場合か、そして、問題が発生した場合、会社と社員はどのような影響を受けるのかは、経営陣から社員までが知っておくべきビジネスの基本です。

これらを知らないこと自体が、会社や社員のリスクになり得るのです。

コンプライアンス問題は法令の問題です。

しかし、法令は専門用語で書かれており、具体的なビジネスシーンをイメージするのは難しいものです。

そのため、実際に発生したコンプライアンス問題の事例を素材に、トラブルの発生原因と教訓を見出し、予防のために必要な基礎知識を学ぶ必要があるのです。

最近では、コンプライアンス問題の発生を迅速に把握し、予防するために内部通報用のホットラインを設置している会社が多くなりました。

東洋経済新報社は、毎年、内部通報が多い100社ランキングを発表しています。その中で、以下のような指摘をしています。

以前は「通報ゼロ」という会社も少なくなかったが、最近は「規模に比例して一定数ある方が健全」という考えが主流になり、通報件数などを外部へ開示するケースも増えてきた。内部通報制度がきちんと機能しているかどうかを見るのに通報件数は重要な指標となりつつあり、件数の多さは社内のオープン度の高さを示していると考えられる[1]

内部通報を増やすためには、コンプライアンス問題について、社員が何をどのように通報すべきかを知っている必要があります。

内部通報制度を有効に運営するためにも、具体的な事例を学ぶことは有効です。

しかし、会社が制度を作っていても、通報者には不安が残ります。

そのために、通報者を保護する「公益通報者保護法」という法律があります。これは次のような法律です。

「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。[2]

社員が内部通報した場合に会社はどのような対応をするのか、通報者が公益通報者保護法に基づいてどのような扱い(保護)を受けるのかを伝えることにより、社員は通報しやすくなります。

迅速な通報によりコンプライアンス問題の情報が会社に伝わることは、適切な初期対応や、コンプライアンス問題の更なる発生や問題への拡大防止につながります。

さらに、会社のオープン度を示し、企業イメージのアップにも貢献できるのです。

[1] 岸本 吉浩「最新!『内部通報が多い』100社ランキング」,『東洋経済オンライン』2016年9月5日, https://toyokeizai.net/articles/amp/133942(閲覧日:2020年6月19日)

[2] 消費者庁「公益通報ハンドブック」,I.はじめに,https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/pdf/overview_190628_0001.pdf(閲覧日:2020年9月30日)

2. コンプライアンス教育に使う事例はどのように集めるか

社内に有効な事例が整理して蓄積されており、ケーススタディとして学べる環境にある会社はよいのですが、そうでない場合、コンプライアンス問題の事例をどのように集めればよいのでしょうか。

また、自社に蓄積のない事例については、どうすればよいでしょうか。

パナソニック株式会社は、社員のコンプライアンス教育のためにeラーニングなどオリジナル教材を開発し、社員教育に活用しています。

さらに、そのコンテンツを汎用化して、一般企業にも提供しています。

私はこのeラーニング開発と汎用化を企画し、推進していました。

法務部門が蓄積した事例やナレッジを分析して教訓を見出し、教育部門と協力してeラーニングや集合研修の教材を開発しました。

参考) |

企業法務の経験が豊富な吉川達夫弁護士と平野高志弁護士は、著書の中で、パナソニックの独占禁止法のカルテル問題に関するeラーニング教材を見て、“基礎知識を習得したうえで、ケーススタディを通じて適切な行動を理解するよう工夫がなされている”[3]と紹介しています。

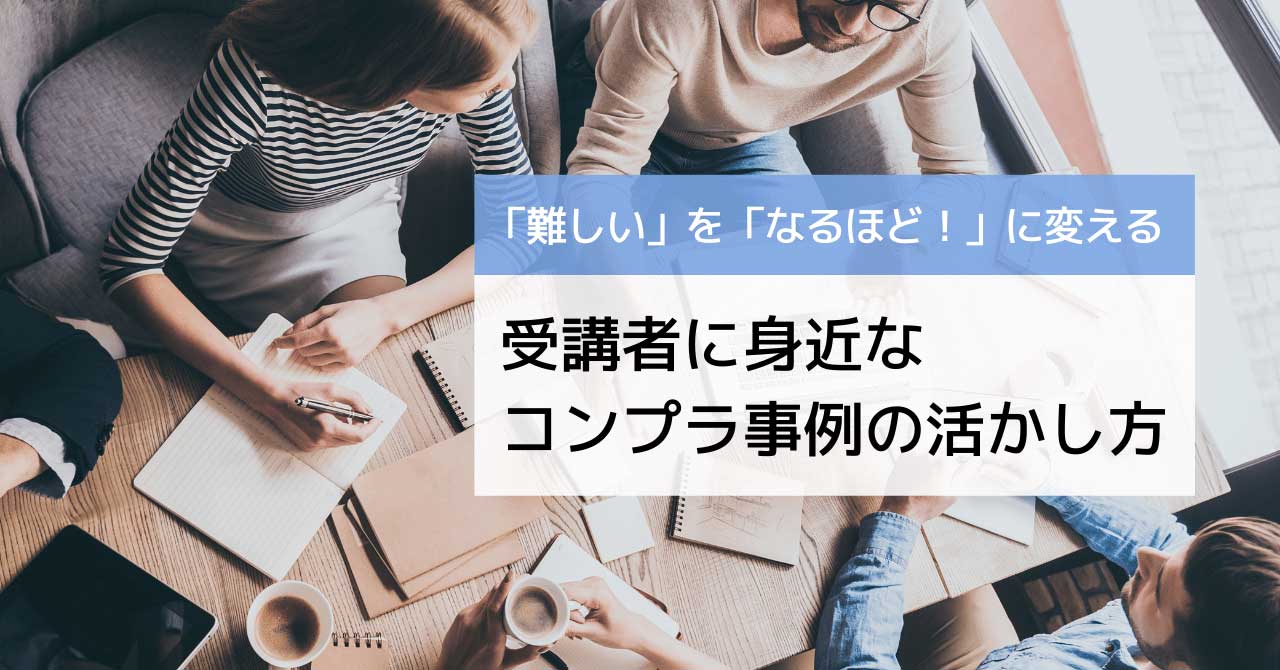

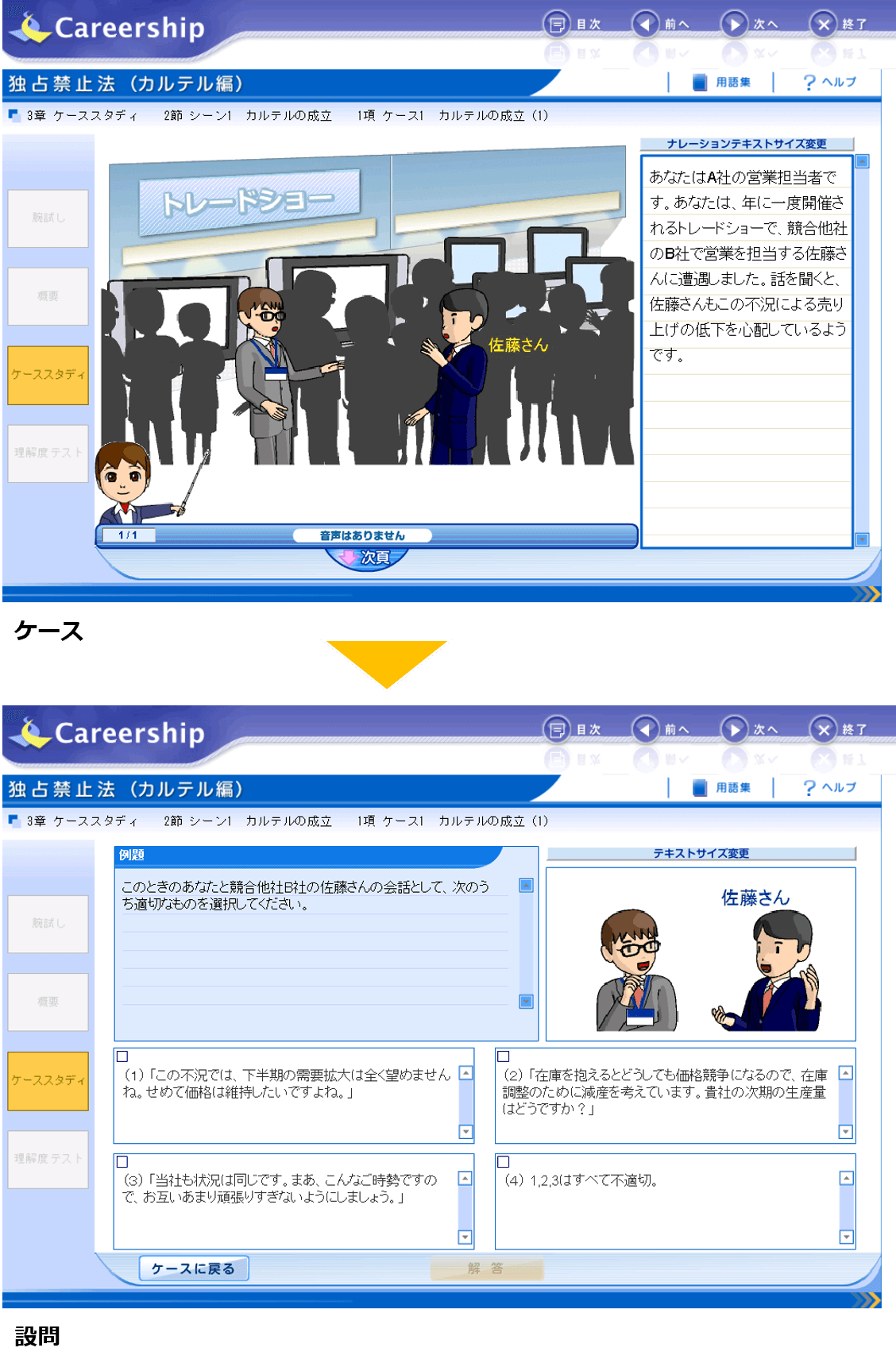

このeラーニングでは、法律の基礎知識をアニメーションによる相関図で説明した後、「あなたは〇〇です。××の場合、どうしますか?」という具体的な事例に対して、複数の選択肢から正誤を選択し、解説から根拠となるコンプライアンスの基本を学ぶケーススタディの手法を取り入れています。

社内版には、会社の方針やルールに基づくメッセージが含まれていますが、汎用版では、それらを削除し、広く使えるコンテンツに変えています。

参考)汎用版のeラーニング「独占禁止法(カルテル編)」

eラーニングは多くの社員が学習でき、学習履歴が管理できることから、知識の啓発に有効な学習方法です。

また、蓄積したデータを分析し、コンプライアンス問題の予防や早期発見に活用することもできます。

また、判例データベースを提供しているレクシスネクシス・ジャパン株式会社は、実際に起きた法律を巡るトラブル事例や具体的な対策について、弁護士や大学等の研究者が解説するサービスを提供しています。

参考) |

ほかにも、コンプライアンス違反の事例を紹介したサイトや書籍などがあります。

これらの情報から、自社に蓄積や経験のないコンプライアンス問題の事例を集めて、学習に用いることが可能です。

[3] 吉川達夫,平野高志「コンプライアンス違反・不正調査の法務ハンドブック」,中央経済社,2013,p.202-204.

3. コンプライアンス教育における実践的な事例の学習方法

それでは、集めた事例はどのように整理して、学習すればいいでしょうか。

3-1. ケーススタディとケースメソッド

事例を用いた学習方法としては、ケーススタディとケースメソッドの二つの方法があります。

慶應義塾大学ビジネススクールでは、この違いを次のように説明しています。

ケーススタディ

論文などの研究の成果物で、執筆者の分析や解釈が書かれた教材の内容について学ぶこと。記述されているのは「事実(現実に起きたこと)」であるが、そのケースから学ぶべき事項を特定し、理解を助けるための解説資料などを用意し、学習者は「教えてもらう」という受け身の姿勢で学習する。ケースメソッド

特定の学習目標を達成するために、意図的に編集された教材を用いて、学習者同士の討議を繰り返すことで実践力を身につける教育手法。ケースは教育の素材ではあるが、一般的な教材とは異なり、記述されているのは「事実(現実通りとは限らない)」であり、学ぶべき事項(知識や理論など)は与えられず、それらは学習者が考えて作り出していかなければならない。学習者自身が主体的に学ぶ学習方法。[4]

ケースを利用した教育が世界で最初に行われたのは、1870年、ハーバードロースクールだと言われています。

判例研究からスタートし、実践的学習方法として、ビジネススクールなどにも普及した実践的な学習方法です。

参考) |

3-2. ビジネスシーンを想定した問題発見力の育成

この二つの学習方法をコンプライアンス教育に取り入れる方法をご紹介しましょう。

コンプライアンス問題は、法令の問題でもあります。

法律の専門家になる必要はありませんが、最低限の基礎知識を持つ必要があります。

知的財産を巡る問題も、法律分野の一つです。

現在は国家試験となっている知的財産技能検定は、民間試験として実施されていた知的財産検定では、企業から事例を収集、分析し、問題発見力と問題解決力に分類して試験に活用していました。

知的財産管理技能検定の過去問題を見ると具体的なビジネスシーンにおいて、回答者の立場が指定されており、複数の選択肢から適切か不適切かを選択するケーススタディ問題が出題されています。

例えば、以下のような問題です[5]。

「2」セキュリティソフト会社であるX社は、来年の春にセキュリティソフトAの発売を予定している。X社の開発部の技術者甲は、セキュリティソフトAの開発に従事している。X社の法務部の部員乙は、セキュリティソフトAについて発言3をしている。なお、著作権の譲渡は行われていないものとする。

発言3「甲は絵を描くことを趣味としています。甲が自発的に昼休み時間に職場で描いた絵を、セ

キュリティソフトAを販売する際のパッケージに使用したいと思います。甲が会社で描い

た絵なので、甲に許諾を得ることなくこの絵をパッケージに使用することができます。」以上を前提として、問81~問82に答えなさい。

(問81~12省略)

コンプライアンスの基礎知識においても同様に、具体的なビジネスシーンに対して、対象となる法令に基づき正誤を選択する事例学習は有効です。

特にこの問題例のように、同僚などが会話する設定の選択肢は、学習者がビジネスシーンを具体的にイメージしやすくなります。

この学習方法により、何がコンプライアンスの問題であるかを発見する「問題発見力」を育成することができます。

そして、問題発見力により、コンプライアンス問題を早期発見するとともに、初期対応で重要な「Do’s&Dont’s(何をすべきで、何をすべきではないか)」という具体的なコンプライアンスの実践行動に繋げることができます。

3-3. 問題解決能力の育成

しかし、コンプライアンス問題は正誤で割り切れる問題ばかりではありません。

法律的には微妙な問題であったり、会社の方針や企業の倫理に照らしても、どのように対応すべきかを迷う問題が発生します。

そのような場合に必要なのは、問題を解決するための「問題解決力」です。

「問題解決力」の育成のためにも、事例学習は有効です。

例えば、次のような方法です。

まず、「問題発見能力」を育成するために使用した事例問題と同じ、ビジネスシーンと立場の設定を使用します。

この場合、選択肢の例は示さず、どのような選択肢が考えられるか、それらの選択肢の関係性や優先順位、そして、それぞれの選択肢はなぜ発生するかなどを、社員が議論する方法を取ります。

この議論のプロセスが重要であり、「問題解決能力」の育成に繋がります。

特に、正解のないテーマに社員が興味と意見を持ち、議論するケースメソッドは、学習効果の観点からも有効です。

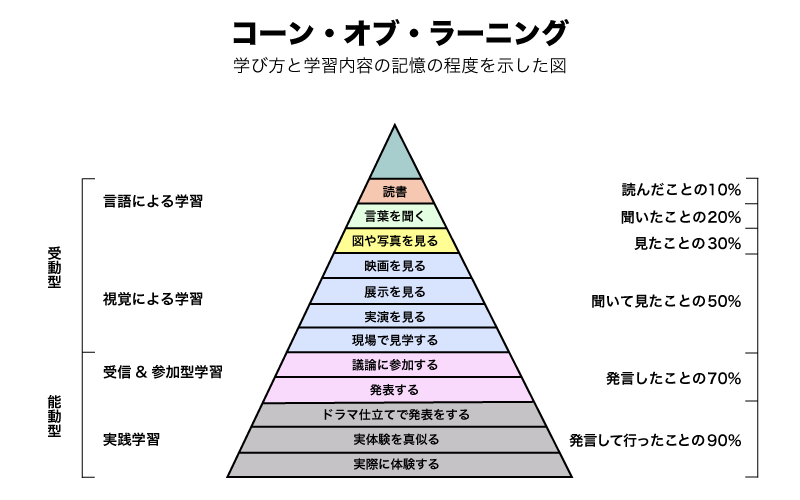

教育学者のデール教授によると、学習した内容が短期記憶で終わるか、長期記憶となるかは2週間が分岐点となります。

引用元:Edgar, Dale. Audio-visual Methods in Teaching (3rd Edition), Holt, Rinehart, and Winston ,1969.を元に図を作成

引用元:Edgar, Dale. Audio-visual Methods in Teaching (3rd Edition), Holt, Rinehart, and Winston ,1969.を元に図を作成

例えば、言葉による受信や視覚による受信のような受動的な学習方法の場合、2週間後、長期記憶に残っているのは10~20%であるのに対し、ディスカッションに参加する、スピーチをする、実際に自分で体験するなど、能動的な学習方法の場合は、70~90%に向上するのです。

この基準によると事例問題を素材に自ら考える能動的な学習方法である「アクティブ・ラーニング」は、学習効果の観点からも、高い効果が期待できます。

アクティブ・ラーニングは、学校教育においても、学習指導要領において、問題(課題)の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びとして導入されています。

参考) |

コンプライアンス問題について、「問題発見力」はケーススタディ、「問題解決力」はケースメソッドによる学習がお勧めです。

そして、これらの学習は、アクティブ・ラーニングとして、高い学習効果も期待できます。

また、「問題発見力」は、学習の履歴と理解度が確認できることから、eラーニングを用いた学習方法が有効です。

先ほどご紹介したパナソニックのように、すでに事例を用いたコンプライアンス教育のeラーニングを開発し、実施している企業もあります。

一方、「問題解決力」は、単純な正解のない問題を考え抜く学習であり、対面で議論するケースメソッドによる学習方法が有効であるため、集合研修がお勧めです。

eラーニングと集合研修の特徴を活かしたブレンディドラーニングは、コンプライアンス問題の教育においても有効な方法です。

[4]「慶應型ケースメソッド」,『慶應義塾大学ビジネススクール公式サイト』,http://www.kbs.keio.ac.jp/about/casemethod.html(閲覧日:2020年9月30日)

[5] アップロード知財教育総合研究所『 知的財産管理技能検定3級 厳選 過去問題集[2020年度版]』,株式会社アップロード,2019,p118, 実技問題81~82(27回実技問11~12).

上場企業売上高ランキング上位100社のうち47%の導入実績!

19年間にわたって大企業のニーズに応え続けてきたライトワークスが自信を持ってご紹介する高性能LMS「Careership®」。これがあれば、「学習」のみならず人材育成に係る一連のプロセスを簡単に管理することができます。ぜひお試しください。

4. まとめ

コンプライアンス問題を理解するためには、法令の基本を学ぶ必要があります。しかし、法令は法律の専門用語で書かれており、具体的に何がどうなるのかをイメージするのが難しいものです。

そのため、実際に発生したコンプライアンス問題の事例を素材に、なぜその問題が発生したのか、その問題から学ぶべき教訓は何かを見出し、予防に必要な基礎知識を学ぶ方法が必要です。

事例から、何が問題かを発見する「問題発見能力」と、その問題を解決する「問題解決能力」を育成することは、コンプライアンス問題の早期発見と予防において有効です。

最近では、内部通報が多い会社は、社内のオープン度が高い会社と言われています。

社員が積極的に内部通報制度を利用すれば、コンプライアンス問題の早期発見やニアミスの段階から迅速に情報を得て、適切な初期対応ができる可能性が高くなります。

そのためにも、具体的な事例から学ぶことは重要です。

今回ご紹介した方法を参照し、コンプライアンス問題の予防のために、事例から学ぶ学習にチャレンジしてみてください。

(参考情報)

岸本 吉浩「最新!『内部通報が多い』100社ランキング」『東洋経済オンライン』2016年9月5日, https://toyokeizai.net/articles/amp/133942(閲覧日:2020年6月19日)

消費者庁「公益通報ハンドブック」,I.はじめに,https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/pdf/overview_190628_0001.pdf(2020年9月30日)

「コンプライアンス・知財教育・CSR」,『Panasonic株式会社公式サイト』,http://www.panasonic.com/jp/business/its/hrd/compliance.html(閲覧日:2020年9月30日)

「Lexis AS ONE Compliance Manager 導入事例」,『レクシスネクシス・ジャパン株式会社公式サイト』,https://www.lexisnexis.co.jp/compliance/(閲覧日:2020年9月30日)

アップロード知財教育総合研究所『 知的財産管理技能検定3級 厳選 過去問題集[2020年度版]』,株式会社アップロード,2019,p118, 実技問題81~82(27回実技問11~12).

「慶應型ケースメソッド」,『慶應義塾大学ビジネススクール公式サイト』,http://www.kbs.keio.ac.jp/about/casemethod.html(閲覧日:2020年9月30日)

栗本博行教授「ケーススタディとケースメソッドの違い」,『名古屋商科大学ビジネススクール公式サイト』,http://mba.nucba.ac.jp/about-mba/mba-9889.html(閲覧日:2020年9月30日)

初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室「2.新しい学習指導要領等が目指す姿」,『文部科学省公式サイト』,http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1364316.htm(閲覧日:2020年9月30日)

文部科学省教育課程部会総則・評価特別部会「アクティブ・ラーニングの視点と資質・能力に関する参考資料」,http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/061/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/03/03/1367713_2_2.pdf(閲覧日:2020年9月30日)

Edgar, Dale. Audio-visual Methods in Teaching (3rd Edition), Holt, Rinehart, and Winston ,1969.