「日本のこれからのビジネスを支えていく人材に必要なマインドや能力を、総合的に育てることのできる教育手法はないだろうか」

このようにお考えの人材開発部門の方、教育管理者の方は、少なくないのではないでしょうか。

日本経済団体連合会が実施している「新卒採用に関するアンケート調査」(2018年) [1]によると、採用選考に当たって企業が重視する点は、3年連続でトップ3がコミュニケーション能力、主体性、チャレンジ精神となっています。

ちなみにコミュニケーション能力は16年連続、主体性は10年連続で1位と2位を占めています。このことは、この3つの要素が新卒者に不足しがちであると同時に、日本のビジネスパーソンに求められる必須要件であることを示しています。

こうした能力や物事に取り組む姿勢を育成していくには、特定の知識やスキルを習得するだけでなく、業務に取り組む際の基本的な行動様式や意識に変化をもたらすような取り組みが必要です。そこで効果を発揮するのが、今回ご紹介する「アクティブラーニング」という手法です。

アクティブラーニングは、講師が一方的に授業を進めるのではなく、受講者が主体性を持って学習を進めていく授業形態を取ります。学校教育ではすでに広まっており、企業の研修にも応用が可能です。

単なる知識の習得で終わらないアクティブラーニングは、厳しいビジネス環境に対応する能力を身に付けるために大変効果の高い学習方法です。

本稿では、アクティブラーニングを企業の人材育成に取り入れるメリット、具体的なアクティブラーニングの実践手法、課題と解決方法をご紹介します。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

目次

1. 「体験」で能力開発するアクティブラーニング

アクティブラーニングとは、講師が一方的に知識や情報を提供し、受講者がこれを「受ける」のではなく、受講者が主体となって能動的に学習を進めていく授業形態を指します。

従来の学校教育は、教師が教室で各科目の内容を学生に教え、学生がその知識を学び理解するという進め方が主流です。つまり、与えられる知識・情報を受動的に習得する形といえるでしょう。

一方、アクティブラーニングは能動的学習といわれ、学生が主体となって、知識の習得とその実践を行っていきます。学生は単に出席すればよいのではなく、授業への「参加」を求められます。

こうした参加型の授業では、他の学生との意見交換や相互に教え・教えられるといった、従来型の授業では得にくい体験が多く発生します。この「体験」が、アクティブラーニングの最大のメリットです。

「教師の説明を聞いて知識を得る」受動的学習よりも、アクティブラーニングで実施されるディベートや体験学習での「教えられた知識を他者と共に考える、討議する、確かめる」の方が、より深い理解や定着につながるわけです。

インプットとアウトプットの場を逆転させた「反転授業」と併せて実施することで、さらに効果を高められるという報告もあります。山梨大学では、2012年度後期より工学部で反転授業とアクティブラーニングによる新しい授業スタイルの試行がされており、一定の教育効果(成績の向上)があったとしています [2]。

また、アクティブラーニングは、問題解決力やコミュニケーション力、コラボレーション力、自律的行動力の育成にも役立ちます。

アクティブラーニングが注目されたきっかけは、2012年8月の中央教育審議会における答申「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」だといわれています。

その答申の「求められる学士課程教育の質的転換」の項で、以下のような内容が明記されています。

「…学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修(アクティブ・ラーニング)への転換が必要である」[3]

これをきっかけに、アクティブラーニングはまず大学などの教育機関やその関係者から注目されるようになりました。さらに、その後中央教育審議会は高等学校などに関する答申の中でもアクティブラーニングに言及したため、アクティブラーニングは教育分野全般で注目されるようになっていったのです。

なお、アクティブラーニングと混同しやすい「アクションラーニング」という教育手法もあります。詳しくは以下の関連記事をご確認ください。

人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する

2. 人材育成にアクティブラーニングを取り入れる背景とメリット

学校教育ではすでに広まっているアクティブラーニングですが、企業が人材育成に取り入れる背景やメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。以下で見ていきましょう。

2-1. ビジネスパーソンに求められる能力の変化が背景に

日本社会はIT化、経済のグローバル化や少子高齢化といった変化の只中にあり、高度経済成長期やバブル期に見られたかつての活力は失われつつあります。

特に経済面では、従来の高品質・高性能の製品を迅速かつ効率的に大量生産する方式だけではグローバル競争に勝てないため、技術や製品のイノベーションが求められています。

また、上記の変化に伴いビジネスはスピードと複雑さを増し、日々難しい問題が発生しています。ビジネスパーソンは高度な問題解決力や処理能力をもって、これに対処していかなければなりません。

さらに、新しいアイデアの創出や問題解決には他者との協力・協調が重要となるため、コミュニケーション力やチームで働く力など、いわゆる「ヒューマンスキル」もますます重視される傾向にあります。

このような能力を総合的に高めていくには、大勢に画一的な情報をインプットする教育だけなく、インプットした情報を使って新しい価値を創造する、チームで協力して課題を発見・解決するといった訓練を上乗せすることが必要です。

2-2. 受講者が主体であることによる7つのメリット

ここでは、アクティブラーニングを人材育成に取り入れる7つのメリットを見ていきましょう。

人材の早期戦力化

アクティブラーニングには、仕事の流れややり方について実体験を通して学ぶフィールドメソッド(3章参照)という手法があります。新人従業員の育成プログラムにこの手法を取り入れることで、座学のみよりも学習効果が高まり、早期の戦力化が可能です。

知識の定着率の向上

受講者自らが主体的に授業に参加し、提供される知識について予習したり、他者と討議したりすることで理解や考えが深まります。このような体験を伴う学習の内容は、エピソード記憶として受動的な学習形態以上の定着が期待できます。

主体性や協働性の養成

受講者が主役の授業、受講者が作る、進める、参加する授業により、主体性が培われます。また、グループでの実験や作業では協力や協調が必要になるので、それらを通じて協働性も養われます。

問題発見および解決力の強化

他の受講者とのディスカッションや協働シーンでは、客観性や、物事を多面的に捉える視点が求められます。また、自分の見解を実践に移すには他者を説得する力が必要です。課題に取り組む中で、論理的に考えて仮説を立て、検証を行い、結論を導く力が培われます。

新しい発想や創造力の養成

アクティブラーニングには、得た知識について深く考察し、どのように実践に活用できるかを考える機会が多くあります。個人で試行錯誤したり、グループで討議を重ねたりするプロセスは、創造力を高めるトレーニングになります。アクティブラーニングは、イノベーションの下地づくりに役立ちます。

リーダーシップの養成

通常の研修では、講師がリーダーとして授業を進めていきます。しかしアクティブラーニングでは受講者が主体です。

グループワークのリーダー役はもちろんのこと、それ以外の受講者も、一人一人がグループの目標達成のために自分は何をするべきか、どのような責任を果たすべきか、考えて実行する必要があります。このプロセスは、現代社会に求められる支援型リーダーシップの養成に役立ちます。

関連記事:リーダー研修の目的、内容を解説!リーダーシップの発揮に必要なスキルとは?

社内コミュニケーションの円滑化・結束力強化

さまざまな部署のメンバーでチームを構成することで、普段接することのない従業員間でコミュニケーションの機会が生まれます。共同体験の下で結束力が強まれば、組織横断的なネットワークができ、実務面でも大きな効果が期待できるでしょう。

このように、アクティブラーニングには、学んだ知識を実践に活用し、他者との相互作用の中で新しい価値を生み出していくという、現代のビジネス環境で必要とされるスキルの学習機会がたくさん含まれているのです。

3. 代表的なアクティブラーニングの手法をご紹介

アクティブラーニングを実践する際の手法は、一般的なグループワークやディスカッションを含め20種類以上あるとされています[4]。

ここでは企業研修に役立ちそうな手法をピックアップしました。ぜひ参考にしてください。

Think-Pair-Share

他者の意見との比較によって、自身の考えを深め明確にしていく手法です。全体での討論の下地とすることもできます。

【実施の流れ】

(1) 講師が出した問いについて、1人で数分考える。(例:○○な状況になったとき、一番正しいと思う行動は?)

(2) 2人セットになって自分の解を伝え合い、議論する。見解が異なる場合はそれぞれの解の根拠を確認し、可能なら統合する。不可能なら独立した解とする。

(3) 4~6人のグループまたは全体で、(2)で話し合った内容を紹介する。

ジグソー法

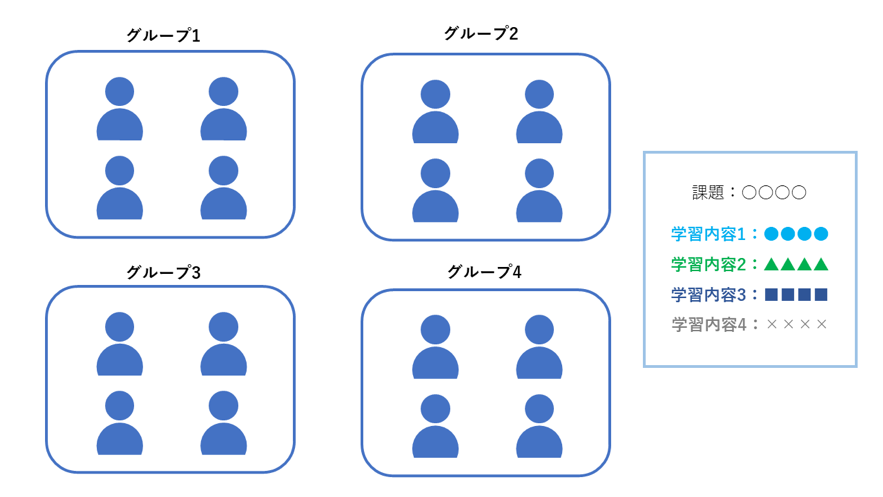

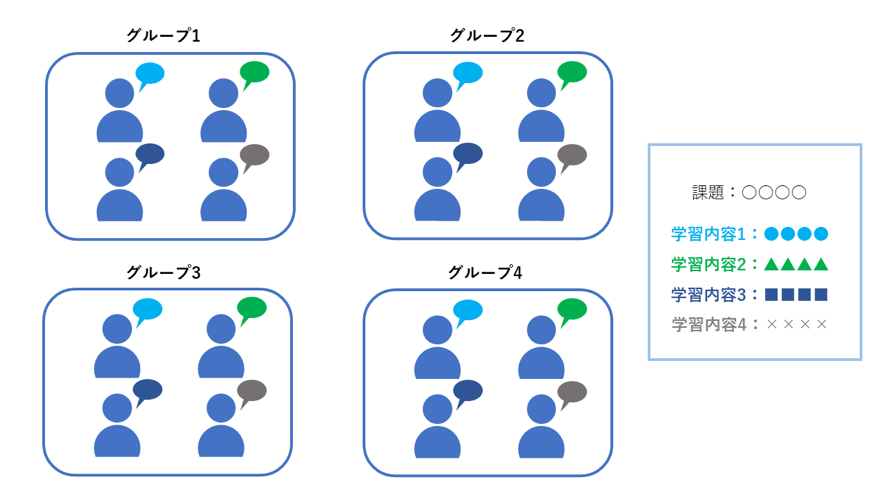

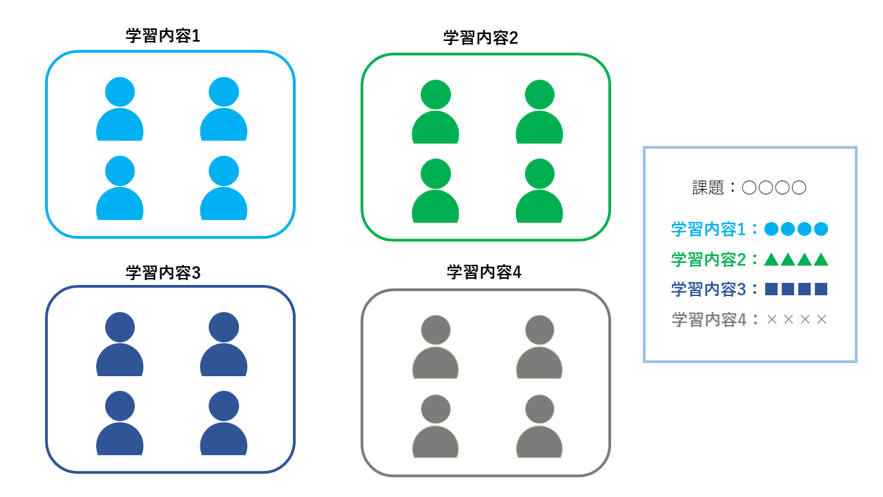

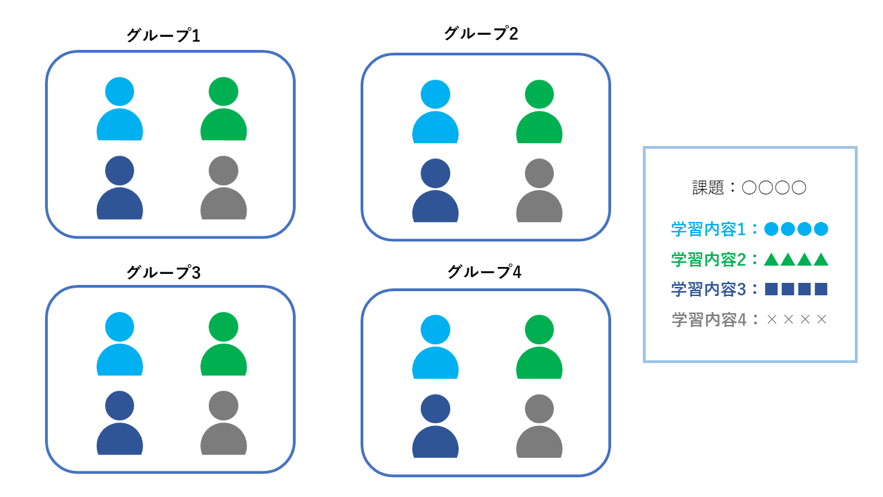

4~6人のグループの各メンバーに異なる役割を与え、その役割の「専門家」としてグループに戻り、協力して課題を解決させる手法です。

各メンバーの知識がジグソーパズルのピースとなり、全体像を明確にしていくイメージです。受講者は、自分しか知らない知識や情報を分かりやすく他のメンバーに教えなければならないため、主体性や表現力を強化することができます。

【実施の流れ】

(1) 4~6人のグループをつくり、全員で講師から全体の課題と、課題を解決するために必要な学習内容を聞く。

(2) 各グループで、学習内容の分担を決める。「学習内容1」は誰、「学習内容2」は誰、という具合に「専門家」をつくる。

(3) 「専門家」同士で集まり、担当する学習内容について学び、その内容をアウトプットする最適な方法について話し合う。

(4) 元のグループに戻り、それぞれが「専門家」として自分の学習内容を伝え、課題の解決方法をまとめる。

ラウンド・ロビン

4~6人のグループで順番にアイデアや意見を出していく、ブレインストーミングの簡易版です。

意見について質問や評価をせず、新しい考えを次々に発言していくことがポイントです。全員に順番が回ってくるため、普段あまり発言しないような消極的な受講者の考えも聞くことができます。

【実施の流れ】

(1) 全員で講師からの質問や課題を聞く。(例:新商品の販促方法について)

(2) グループをつくり、時間制限や何周するのかなど詳細を決める。また、出されたアイデアに対しその場で質問や評価をしないことを確認しておく。

(3) 順番に簡潔にアイデアを出していく。

ピア・レスポンス

レポートやプレゼンテーションなどの準備過程で、ペアまたはグループで内容を発表し合い、感想や改善案を伝え合う手法です。

「書く・話す」と「読む・聞く」双方の立場を体験することで、相手に分かりやすく伝えるための表現力や、他者の意見・批判を受けて改善する力を強化できます。

【実施の流れ】

(1) ペアまたはグループをつくり、発表者のレポートなどのアウトラインを各自で確認する。

(2) 発表者は自分のアウトラインを他のメンバーに説明する。聞き手はその内容について質問、確認をしたり、良い部分、改善点などを伝えたりする。

(3) 発表者を交代し(2)を繰り返す。

(4) メンバーからの意見を参考に、レポートなどを改善する。

マイクロ・ディベート

3人一組で実施する、ディベートの簡易版です。通常のディベートと同様、論理的思考力や表現力を高められ、かつ短時間で実施することができます。

【実施の流れ】

(1) 全員で講師からテーマを聞く。(例:自社にテレワークを導入すべきか)

(2) 受講者は各自、肯定側・否定側、両方の立場について、それぞれ理由を5つ以上書き出す。

(3) 3人一組になり、肯定側・否定側・ジャッジを交代しながら、3回ディベートをする。

LTD(Learning Through Discussion)

話し合い学習法として知られている手法です。自己学習能力や思考力、チームワークを高めることができます。

事前学習でまとめたノートを基に、テーマについて理解を深め、課題の改善につながる建設的な評価を行っていきます。反転学習に活用している大学もあります[5]。

【実施の流れ】

[ステップ1:予習(個人)]

(1) 全体像の把握:課題文を読み、内容を把握する。

(2) 言葉の理解:課題文の中で分からない言葉の意味を調べる。

(3) 主張の理解:著者の主張(一番重要な部分)を把握し、自分の言葉でまとめる。

(4) 話題の理解:(3)の主張を支持する事例や根拠をいくつか見つける。

(5) 他の知識との関連付け:自身の経験やニュース、他の書籍などから得た情報を基に、課題文について類似点や相違点、疑問点をまとめる。

(6) 自己との関連付け:課題文に関連する自分の体験や考えをまとめる。

(7) 課題文の評価:課題文の優れた点や改善点をまとめる。

(8) リハーサル:発表のシミュレーションをする。質問を想定して回答の準備もしておく。

[ステップ2:授業(グループ)]

(1) 雰囲気づくり:グループで一緒に学ぶ意識を共有する。予習の状況も確認する。

(2) 言葉の理解:新たな発見があった言葉を紹介したり、分からなかった言葉の意味を質問したりする。

(3) 主張の理解:著者の主張は何か、グループで話し合い、相違点について考える。

(4) 話題の理解:話題を選択し議論する。

(5) 他の知識との関連付け:予習でまとめたものをグループで共有し議論する。

(6) 自己との関連付け:予習でまとめたものをグループで共有し議論する。

(7) 課題文の評価:課題文の優れた部分や改善点について議論する。

(8) 振り返り:議論について評価する。

チーム対抗型多人数討論

競争原理とゲーム感覚を取り入れた手法です。大学では150人規模の授業でも活発な討論を実現しています。講師と受講者の密なコミュニケーションが前提となっているため、日頃から意識しておくことが必要です。多人数の集合研修にも応用できるでしょう。

【実施の流れ】

(1) 講師が提示する10個ほどのテーマから、各自で関心があるものを選ぶ。

(2) 同じテーマを選んだ受講者同士で3~4人のチームをつくる。

(3) チームでもう1つテーマを選び、計2つのテーマについて調査してまとめる。発表用のレジュメ案を、期限(遅くとも授業の数日前)までに講師に提出する。

(4) 実際の授業では、講師に選ばれた各テーマの上位2チームが発表した後、質疑応答の時間を取る。質問はチーム単位で考える。

(5) 発表した2つのチームの勝敗を投票で決める。

フィールドメソッド

実際の現場に出向き、体験・発見を通して課題解決方法を探っていく手法です。問題発見能力を高めることができ、新人から経営層まで、幅広い層の教育に活用できます。

例えば、「自社の商品をもっと買ってもらうにはどうすればよいか」を、実際の店舗でお客さまの行動を観察して検討する、といった方法が考えられます。フィールドワークやフィールドリサーチと呼ばれることもあるようです。

【実施の流れ】

(1) 受講者は個別またはグループでテーマについて仮説を立て、講師から調査方法のレクチャーや動機付けを受ける。

(2) 現場に出向き、グループで対象について観察、調査、分析をする。

(3) 課題や解決方法を話し合う。

ケースメソッド

実際の事例(ケース)を基に、課題を明らかにして最善策を探っていく手法です。グループや受講者全体で学ぶことで、自分の意見を分かりやすく伝える力や課題を多角的に捉える力を高めることができます。

主体的に解決策を検討するには受講者自身にある程度の知識や経験が必要なため、中堅以上の従業員を対象とした教育に活用するとよいでしょう。

【実施の流れ】

(1) 受講者が各自で事例について分析し、意見をまとめる。

(2) 数人でグループをつくって討議をする。他者の意見を取り入れ、持論を修正、強化する。

(3) (2)でまとめた意見を全体で発表し、講師が取りまとめる。

なお、アクティブラーニングでグループをつくる場合は、3~5人が適切だとされています。それ以上になるとグループ内に別のグループが生まれがちで、一人一人の役割や責任が曖昧になる可能性が高まってしまいます。

また、ペアの作業と連携できるということで4人、3人掛けの机を合わせて6人という組み方も多くされているようです。

4. アクティブラーニングの効果を高めるための課題と解決方法

このようにアクティブラーニングにはさまざまな効果があり、具体的な手法も開発されていますが、実践に当たってはいくつか注意が必要です。

そこで本章では、アクティブラーニングの課題やデメリットをお伝えするとともに、これをクリアし、アクティブラーニングの効果を高めるためのポイントをご紹介します。

本当の意味で「アクティブ」な学習になっていない場合がある

例えばグループワークにおいて、他のメンバーの指示を聞いて作業をするだけの受講者がいたとします。

この場合、受講者の体は動いていますが、自身でテーマについて深く考えたり、問題を発見したりすることはできていません。つまり、「アクティブ」な学習ができていないということです。

こうならないためには、3章でご紹介した手法のように、グループの一人一人に役割や責任を持たせ、それを果たすために考えて行動する = 脳をアクティブにする必要のあるプログラムを組むとよいでしょう。

評価が難しい

アクティブラーニングでは、受講者の理解レベルや習得度合いを点数で評価することは困難です。前もって効果の測定基準や方法、フィードバックの仕組みを整えておくとよいでしょう。例えば学校教育では、グループワークや発表などパフォーマンスの評価指標であるルーブリック[6]が多く導入されています。

講師に従来と異なる能力が求められる

アクティブラーニングの講師には、当該分野の専門知識の他に、コーチングやファシリテーションの技術が求められます。質の高い研修を実施するためには、こうしたスキルを備えた講師を探すか、トレーナーズトレーニングなどを通じて講師の能力開発を行う必要があるでしょう。

モチベーションの低い受講者への対応

アクティブラーニングは受講者の「参加」を前提としていますが、性質的にどうしてもそのやり方と相いれない方がいる場合もあります。

こうした方にも前向きに参加してもらえるよう、何らかの対策が必要です。放置してしまうと、その方のみならず、他の受講者のモチベーションや研修全体のクオリティにも影響してしまいます。

この問題には、事前に学習の目的を明確にして受講者によく理解してもらう、ゲーム要素を取り入れ雰囲気を盛り上げるなどの対策が考えられます。

このように、アクティブラーニングの課題は主に運営側に関するものが多いといえるでしょう。事前にしっかりと計画を立て、準備を行うことが必要です。

統合型学習管理システム「CAREERSHIP」

クラウド型LMS 売り上げシェアNo.1 *

21年以上にわたって大企業のニーズに応え続けてきたライトワークスが自信を持ってご紹介する高性能LMS「CAREERSHIP」。これがあれば、「学習」のみならず人材育成に係る一連のプロセスを簡単に管理することができます。ぜひお試しください。

*出典:ITR「ITR Market View:人材管理市場2025」LMS市場:ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測)

5. まとめ

アクティブラーニングとは、受講者が主体となり、能動的に学習を進めていく授業形態を指します。最初は大学教育、次に高等教育向けに提唱され、徐々に普及していきました。

今、日本社会はIT化、経済のグローバル化や少子高齢化といった変化の只中にあり、ビジネスはスピードと複雑さを増しています。ビジネスパーソンは高度な問題解決力や処理能力をもって、これに対処していく必要があります。

企業は、この厳しいビジネス環境に対応できる十分な能力を持つ人材を確保、または育成しなければなりません。

そのためには、従来の集合研修のように、大勢に画一的な情報をインプットする教育だけなく、インプットした情報を使って新しい価値を創造する、チームで協力して課題を発見・解決するといった訓練を上乗せすることが必要です。アクティブラーニングは、それが可能な教育手法の1つです。

アクティブラーニングを人材育成に取り入れると、以下のようなメリットがあります。

- 人材の早期戦力化

- 知識の定着率の向上

- 主体性や協働性の養成

- 問題発見および解決力の強化

- 新しい発想や創造力の養成

- リーダーシップの養成

- 社内コミュニケーションの円滑化・結束力強化

アクティブラーニングの手法には、以下のようなものがあります。

- Think-Pair-Share

- ジグソー法

- ラウンド・ロビン

- ピア・レスポンス

- マイクロ・ディベート

- LTD(Learning Through Discussion)

- チーム対抗型多人数討論

- フィールドメソッド

- ケースメソッド

アクティブラーニングには以下のような課題やデメリットもあるため、しっかり対策をする必要があります。

- 本当の意味で「アクティブ」な学習になっていない場合がある

- 評価が難しい

- 講師に従来と異なる能力が求められる

- モチベーションの低い受講者への対応

アクティブラーニングには、学んだ知識を実践に活用し、他者との相互作用の中で新しい価値を生み出していくために必要となるスキルの学習機会がたくさん含まれています。

これを機に、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

[1] 一般社団法人 日本経済団体連合会 「2018年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」,https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/110.pdf

[2] 山梨大学「山梨大学広報[ヴァイン]December 2014 vol.24」,P2-3,https://www.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2016/01/Vine-vol.24.pdf

[3] 中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~」,2012年8月28日公表,P9, https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/10/04/1325048_1.pdf

[4] 株式会社FCEエデュケーション「アクティブ・ラーニングとは ~基礎・基本を事例含めご紹介!~」,『Find!アクティブ・ラーナー』,https://find-activelearning.com/pub/active-learning

[5] 創価大学「経営学部 アクティブ・ラーニングのトップランナー」,https://www.soka.ac.jp/business/feature/active/

[6] 成功の度合いを示す数レベル程度の尺度と、それぞれのレベルに対応するパフォーマンスの特徴を示した記述語(評価規準)からなる評価基準表。(引用: 文部科学省 教育課程部会 総則・評価特別部会(第4回)配付資料 「資料6-2 学習評価に関する資料」P.28 「多様な評価方法の例」)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/061/siryo/1366444.htm

(参考)

キャリア教育ラボ 反転授業とは 導入メリットと国内外の事例

https://career-ed-lab.mycampus.jp/career-column/1331/

山梨大学広報[ヴァイン]December 2014 vol.24

https://www.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2016/01/Vine-vol.24.pdf

日本の人事部 アクティブラーニング

https://jinjibu.jp/keyword/detl/986/

ジョブプロ!【企業研修の効果を18倍向上させる方法】教育の最新手法から学ぶワークショップ研修の進め方

https://job-project.com/blog/active-learning/

JAGAT アクティブ・ラーニング「リアル体験×学習プログラム」が織りなす高い学習効果

https://www.jagat.or.jp/archives/57962

EDUPEDIA アクティブ・ラーニングの基盤となるリーダーシップ

https://edupedia.jp/article/5474060375af055b1b32ced4

スタスタ アクティブラーニングにもデメリットはあった!?失敗事例から見る課題と今後の対応

https://studystudio.jp/contents/archives/38835

大人数でも使える Think Pair Share

http://dalt.c.u-tokyo.ac.jp/%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%82%82%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B-think-pair-share/

長崎大学 大学イノベーションセンター アクティブラーニング事例集1 Ⅰ導入編 別紙4グループ技法の紹介

http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/teacher/activeLearning1.html

グループワークの手法とは?採用選考や研修方法で使える5技法

https://mitsucari.com/blog/groupwork_technique/

ジグソー法とは?アクティブラーニングの実践方法を紹介

https://achievement-hrs.co.jp/ritori/?p=2967

Ritori アクティブラーニングとは?企業研修への導入方法とメリット

https://achievement-hrs.co.jp/ritori/?p=3929

話し合いの学習効果を高める予習と授業 ~LTDの枠組みを基に~

https://edupedia.jp/article/59fd97fd71d2c50000b1ad99

![アクションラーニングでリーダー育成を加速する方法[実施サンプル付]](https://research.lightworks.co.jp/wp-content/uploads/2020/02/shutterstock_683548888-min.jpg)