「次世代リーダーの育成をもっと急ぎたい。何か効率的な手法はないだろうか?」

ビジネスリーダーの育成は多くの日本企業の共通課題ですが、なかなかスムーズには進んでいないようです。株式会社リクルートマネジメントソリューションズが行った調査(2021年)では、55.2%の企業が「次世代の経営を担う人材が育っていない」と回答しています[1]。

また、HR総研の「人事の課題とキャリアに関する調査」(2021年)でも、65%の企業が「次世代リーダー育成」を課題として挙げています[2]。

何らかの取り組みはしていても、スピードアップの方法を考え続けている人材開発部門の方、教育管理者の方は多いのではないでしょうか?

リーダー育成が難航する背景には、従来の階層別研修に沿う形で行われる育成プロセスに長い時間を要すること、実践的な知識・スキルを身に付けるのが難しいといった事情があると考えられます。

本稿では、こうした問題を解決する教育方法の1つとして、アクションラーニングをご紹介します。

アクションラーニングの最大の特徴は、実際の経営課題や業務課題に取り組み、解決のためのアクションプランを実行していくことです。受講者は一般的な事例研究では得難い実践的な問題解決力を効率良く身に付けることができます。

育成のスピードアップを可能にするアクションラーニングとは、具体的にどのような手法なのでしょうか?特徴、メリットと注意点、人材育成での活用の仕方、具体的な進め方の事例などを見ていきましょう。

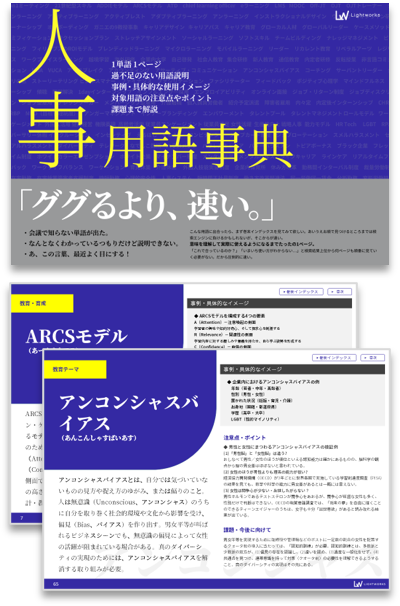

「アクションラーニング」以外にも、「ARCSモデル」や「エンプロイアビリティ」など、近年話題の人事系キーワードについて詳しく知りたい場合は、163の用語を解説している「人事用語事典」をご利用ください。

⇒ダウンロードする

目次

1. なぜ今アクションラーニングが効果的なのか

アクションラーニングの導入サポートや調査・研究を行うNPO法人、日本アクションラーニング協会では、アクションラーニングを以下のように定義しています。

アクションラーニングは、グループで現実の問題に対処し、その解決策を立案・実施していく過程で生じる、実際の行動とそのリフレクション(振り返り)を通じて、個人、そしてグループ・組織の学習する力を養成するチーム学習法です[3]。

具体的には、現実の問題に対する解決策の検討を、チームメンバー同士の質問と回答を中心としたやりとりで進め、多様な視点から客観的に問題の本質を深掘りしていきます(このような話し合いのスタイルは「質問会議」と呼ばれます)。

また、解決策の検討にとどまらず、プランの実施、結果の振り返りまで行い、そのプロセスを繰り返す過程で、個人とチームの学習、問題解決、意思決定の能力を高めます。

会議で活発な質問を促したり、軌道修正をしたりといった、学習全体を管理する役割を持つアクションラーニングコーチ(4-1.参照)の存在も特徴の1つです。

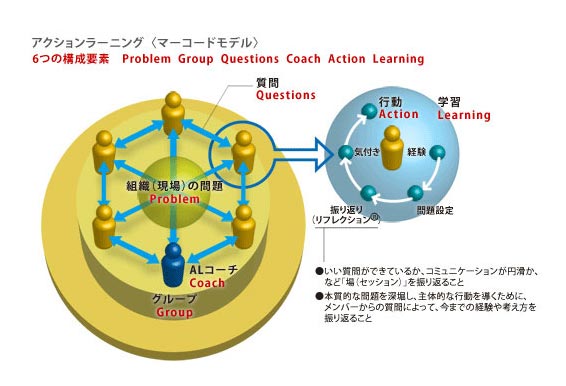

(図1)日本アクションラーニング協会 「アクションラーニングの概要」より引用<https://www.jial.or.jp/about/>

このアクションラーニング、今なぜ注目を浴びているのでしょうか。以下でその背景を見ていきましょう。

1-1. アクションラーニングはリーダー育成を加速する

冒頭で述べた通り、次世代リーダー育成について、多くの企業で課題意識が高まっています。それにもかかわらず育成が進まない理由としては、以下が考えられます。

・リーダー育成には長い時間がかかる

・研修で得た知識を実践に生かす機会がない

・実践の機会を得る(年功序列による昇格)までに知識が風化してしまう

・通常の研修で行われる事例研究では、実際に起こる問題への対応力を付けるのが難しい

アクションラーニングの最大の特徴は、現実の経営課題や業務課題がテーマとされることです。学習で得た知識やスキルをすぐに実践に活用するので、得た知識を実践に生かせない・生かすまでに知識が風化してしまうという問題が解消されます。

さらに、タイムラグがない分、育成期間も比較的短くて済みます。

また、リーダー候補にはいわゆる「修羅場体験」が必要だといわれています。今までの常識や価値観、現状の知識やスキルが通用しない厳しい環境に対応していく中で、リーダーシップや意思決定能力が育つ、という考え方です。一般的には海外経験や異業種交流などが想定されます。

アクションラーニングでは、現実の経営課題に取り組む過程で、経済の変動、チームワークの乱れ、関係者との折衝がうまくいかないなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。

発生する問題の一つ一つに対処しつつ、正解が示されない課題への最善策を探るという「修羅場体験」の中で、実際に起こる問題への対応力を着実に身に付けることができます。

関連記事:リーダー研修の目的、内容を解説!リーダーシップの発揮に必要なスキルとは?

1-2. 新しいリーダー像に必要なスキルを身に付けられる

アクションラーニングは、現代型のリーダー像に対応する教育手法としても注目されています。

従来、企業では「強い」リーダーが求められてきました。高い決断力と統率力を持つカリスマ的なリーダーがトップダウンで方針や解決策を示し、チームや組織を引っ張ってきたのです。

しかし今は「柔軟な」リーダーが求められるようになっています。グローバル化が進み、規制緩和により異業種参入の壁も低くなった現代、企業の競争が激化する中で従来のビジネスモデルは通用しません。

変化が速く、さまざまな要素が複雑に絡み合うビジネス環境において、リーダーにはイノベーションを起こすための力が求められます。例えば、過去の成功例にとらわれない新しい発想や、状況の変化に臨機応変に対応する力、チームをサポートし成功に導く力などです。

イノベーションの源泉は、多様な人材それぞれの視点や価値観にあります。リーダーは、チームメンバーの能力を引き出し、それらを生かした解決策を検討し、実践する役割を果たすことで、さまざまな課題に対処していかねばなりません。

つまり、現在は、従来の強いリーダーに特徴的な「支配型のリーダーシップ」よりも、チームメンバーとの信頼関係を重視し、協力して目標達成に導く「支援型のリーダーシップ」が求められているといえます。

アクションラーニングはチーム学習です。個人ではなくチームでの課題解決をサポートする中で、支援型のリーダーに求められる具体的なスキルの養成が可能です。

人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する

eラーニングを成功させるための具体的な方法を詳しく解説⇒「教育担当がこっそり開くパーフェクトガイド eラーニング大百科」をダウンロードする

2. アクションラーニングのメリットと注意点

ここではアクションラーニングの実践に向けて、具体的なメリットと注意点を確認していきます。

2-1. 現実の問題を扱うことのメリットが大きい

アクションラーニングの実践性は、個人の成長にとどまらない効果をもたらします。詳しく見てみましょう。

育成とイノベーション、一挙両得

アクションラーニングの最大のメリットは、現実課題の解決と個人・チームの育成を同時にできることだといえます。

先ほど、イノベーションの源泉は多様性にあると述べましたが、経営層にとってはアクションラーニングの受講者がまさにそれに当たります。

経営課題に取り組む中で、平時の固定メンバー(自分たち)からは出てこないような奇抜な提案があり、しかもそこに可能性を見いだしたとしたらどうでしょうか。予算を割いて、やってみようということになるかもしれません。

長年の課題が斬新なアイデアでスピード解決したり、本業のイノベーションにつながったりする可能性があるでしょう。

一方で、多くの場合、現実の課題を解決するのは一筋縄では行きません。受講者が事前学習を積んでいたとしても、実際の課題解決プロセスにおいては、他の受講者と協力しながらのさまざまな調査や情報収集、学び直しが必要になるでしょう。

アクションラーニングの実践性は、他者と協力する力、学習する力のストレッチにもつながります。試行錯誤を繰り返しながら正解のない課題に対する最善策を模索する中で、自分のスキルセットを客観的に見直し、磨きを掛けていくプロセスは自身の成長に結び付くでしょう。

逆にいえば、この作業ができる人材こそリーダー候補にふさわしいといえます。

ケーススタディを超えるリアリティ

通常の研修で行われる事例研究でも一定の問題解決力を身に付けることはできますが、実践性という点ではいささか弱いところがあるのは否めません。

アクションラーニングでは、課題解決に向けたアクションプランの実行のために現実の組織に向き合います。

具体的には、経営層にプレゼンテーションをしたり、管理職層を説得したり、オペレーション改革のために現場の従業員の協力を取り付けたりします。場合によっては、新規事業の立ち上げもあり得えるでしょう。こうした体験が、次世代リーダーに求められるスキルの習得につながっていくのです。

「学習する組織」を構築できる

難しい課題に対処するには、常にアンテナを張って新しい知見を学び、多様な視点から問題を見て、状況によって柔軟に対応できる力が必要です。

アクションラーニングは、リフレクション(振り返り・内省)を重視します。課題解決のための試行錯誤のプロセスで、リフレクションにより新たな気付きや学習が誘発され、個人やチーム、組織の学習する力を高めます。

アクションラーニングで現実の課題解決に取り組む学習は、自ら学び、創造し、変革できる、柔軟な強さを持った「学習する組織」を構築する基礎となります。

関連記事:自律学習(自律的学習)=「個人任せ」ではない DX時代の新しい企業内教育を解説

チームビルディング・スキルの向上

企業が抱える経営課題は、短いスパンで変化する経済環境の中でさまざまな要素が絡み合い、ますます複雑になっています。

アクションラーニングでは、そのような課題をスピーディに解決するために、チームで知恵を絞り、助け合い、協力して結果を出す必要があります。リアルタイムでチームとしての問題解決力を高めていくことができるのです。

ナレッジ共有やコミュニケーションの円滑化

専門知識や自身の経験に基づくちょっとしたノウハウといったものは属人化しがちです。アクションラーニングでは、このような暗黙知をチームメンバー間で共有することで、問題解決のスピードや質のアップを図ります。

共通の目標に向かう過程で、徐々にナレッジ共有が進み、またそのことの効果も実感されて信頼関係が強化され、コミュニケーションが円滑になります。どちらも個人・チームのパフォーマンスアップにつながる要素です。

2-2. 反面、現実問題を扱うがゆえの難しさも

前述の通り、現実問題を扱うメリットは大きいものですが、注意しなければならない点もあります。以下で確認していきましょう。

原因・責任追及のリスク

自社の現実の課題を扱うということは、関係する部署やその担当者が実在するということです。

仮にその課題が特定しやすいトラブルなどに起因していた場合、討議内容が「そのときの○○部の対処がまずかった」「○○さんの責任が大きい」といった具合に責任追及や個人攻撃のようなトーンになってしまうリスクがあります。

課題の責任追及や個人の評価はアクションラーニングの本題ではありません。こうした事態を避けるためには、その事例からどのようなことを学ぶべきかを事前に明確にしておくことが大切です。

組織や業務の改革に関する議論は個人の責任追及を超えたレベルで行うべきであり、そもそもなぜその個人が問題を起こし得たのかを考える場です。自分自身だったらどうなのか、誰にでもトラブルを起こしてしまうリスクはあるのだという意識を持って学習に臨んでもらえるようにしましょう。

なお、アクションラーニングでは、議論の脱線やチームメンバーの暴走を防ぐために、アクションラーニングコーチが存在します。アクションラーニングコーチについては4-1.をご参照ください。

選定するテーマによってはデメリットが発生

自社が抱えるどの課題をテーマとするか、誰が選定するかによって、デメリットが発生する場合があります。

例えば、経営課題について企業側が選定する場合、テーマの与え方次第で受講者に「やらされ感」を生む可能性があります。加えて、問題の性質上経営層を巻き込むため、企業側の調整コストが大きくなります。

受講者側が選定する場合は、テーマ設定が曖昧になったり、経営層の認識とズレが生じたりする可能性が考えられます。たま、自社の本質的な課題を洞察するのは難度が高く、テーマ設定に時間がかかり過ぎる懸念もあります。

デメリットを小さくするには、自社の経営におけるアクションラーニングの位置付けを明確にし、その範囲内でテーマ選定をする必要があります。

コラム:アクティブラーニングとの違い

名前が似ているので、混同している方も多いのではないでしょうか。

アクションラーニングは、すでに述べてきた通り実践を重視し、質問と回答を中心とした「質問会議」と呼ばれる話し合いスタイルで進められる学習です。

一方、アクティブラーニングは、講師が一方的に授業を進めるのではなく、受講者が主体性を持って取り組めるようディベートや体験学習を取り入れて設計された「能動的な学習」のことをいいます。

この定義でいくとアクションラーニング(実践ベースの会議型学習)をアクティブラーニング(能動的な学習)の一部と捉えることもでき、両者の領域は明確に分けられるものではありません。また、同じ次元の教育手法として、並べて論じることのできるものでもありません。

ややこしさは解消されませんが、次元の少々異なるタームであることを踏まえ、文字通り「アクション(実践)」と「アクティブ(能動)」で区別するのがよさそうです。

3. リーダー以外の人材育成にも応用可能

アクションラーニングは元々ミドルマネージャー育成やリーダーシップ開発のための手法として広まりましたが、今はそれ以外の人材育成への活用ニーズも高まっています。具体的にどのような人材の育成に活用できるのか、見ていきましょう。

技術系人材(MOT[4])

激しい企業競争の中で今後も企業が成長し続けるには、自社の技術をいかに事業価値に転嫁していくか、経営者の目線で考えられる人材が重要になります。柔軟な発想力やイノベーションを起こす力を身に付けるために、アクションラーニングは有効です。

事業推進人材

自社が複数の事業ドメインを持つ中で、人材やコストなどの限られた経営資源をもって個々の事業をどう推進していくか、戦略的に考えられる人材が必要です。

アクションラーニングでは事例研究と異なり、人材やコストは実際のものですし、変動する経済の動きを観察する必要もあり、リアルな環境で事業を展開する力を身に付けることができます。

グローバル人材

市場のボーダレス化やグローバルオペレーションが先行する中、グローバル戦略をどう描くか、海外展開の知識やスキルを持ち、実践できる人材が必要です。

グローバル人材に必要とされるコミュニケーション能力、主体性・積極性、厳しい環境への対応力などを高めるために、アクションラーニングは有効です。

アルバイトなども含むその他の従業員

企業競争力を高めるためには、全体的な底上げも重要です。アクションラーニングによって、業務上の問題について即効性のある解決策を導き出せる可能性があります。

また、アクションラーニングによるコミュニケーションの円滑化や結束力の強化は、日常業務にも良い影響を与えることが期待できます。

アクションラーニングの武器は実践性です。活用シーンやその対象は、応用の仕方次第といえるでしょう。

4. アクションラーニングを企画・実践する際のポイント

ここでアクションラーニングに欠かせない6つの構成要素と、基本的な進め方を確認し、事例でイメージをより具体的にしていきましょう。

4-1. アクションラーニングに欠かせない6つの要素

アクションラーニングには基本となる6つの構成要素があります。十分な効果を得るためには、以下の要素をうまく組み込んで企画することが必要です。

(1) 問題・課題

実際の課題であり、緊急性や重要度が高く、メンバーに責任が発生するものが効果的とされています。

(2) グループ

質問機会の確保や、当事者としての意識や責任を持てる点から、4~8人程度が良いとされています。

メンバーは多様なバックグラウンドを持つ人が良いとされる場合もあれば、同じ職種や環境の人が良いとされる場合もあります。これは、「新たな発想が求められる」「似たような経験が下地にあった方が良い」など、扱う課題によって異なります。

(3) 質問とリフレクション

アクションラーニングにおける話し合いは、「質問」と「リフレクション」(内省)で進められます。

通常のグループディスカッションのように人に対して意見を言うのではなく、「質問する」というルールを徹底することがポイントです。質問とリフレクションの繰り返しによって問題の全体像を把握し、本質を深堀りしていきます。

(4) 問題解決のための行動

問題解決のための計画を、実際に行動に移します。通常の研修にはない、実践の機会です。

(5) 学習へのコミットメント

実践は、企業経営や業務展開に実際に影響を与えます。受講者は、アクションラーニングに当事者意識と責任を持って参加し、能動的に行動する必要があります。

(6) アクションラーニングコーチ(学習コーチ)

アクションラーニングの効果を得るには、アクションラーニングコーチが不可欠です。日本アクションラーニング協会では、「限られた時間の中でチームの共有と共感を引き出しながら『学習と問題解決』を同時に促進する」存在と定義しています[5]。

具体的には、セッションの時間管理や、チームの動きを観察し活発なやりとりを促したり、脱線しそうになれば軌道修正したりする役割を担います。

適切なタイミング・方法で学習への介入が求められるアクションラーニングコーチは、ファシリテーターとしての役割をこなせる人物が適当です。なお、日本アクションラーニング協会では、認定アクションラーニングコーチの養成講座を開講しています[6]。

4-2. 4つのプロセスを繰り返す

アクションラーニングを設計する際は、1サイクルを次の4つのプロセスで構成し、これを繰り返していく形を取りましょう。

(1) 課題の認識と共有

組織が抱える問題のうち、緊急かつ重要なものについて認識・共有します。この際、それぞれが持つ疑問を質問の形でチームに投げ掛け、課題を洗い出していくことがポイントです。

(2) 目標の設定

明らかになった課題を共有したら、目標を設定します。チームメンバーそれぞれが課題解決のためにどのような行動を取ればよいか考え、目標を設定します。

(3) 行動計画の作成と実行

目標達成のための計画を実行に移します。アクションラーニングは、例えば3週間など、一定期間の間隔を空けてセッションを行うのが理想です(4-3.参照)。あるセッションで作成された計画を、その一定期間に実行し、得られた成果や問題点を次回のセッションで報告します。

(4) 分析とリフレクション(振り返り)

実行で得られた成果や問題点をチームで共有し、分析します。そこで新たな問題が明らかになった場合は、それを新たな課題として設定し、解決策を検討します。

サイクルを回す回数が増えるごとに、設定課題や行動計画の内容は洗練されていくはずです。このフレームワークを活用することで、より質の高い討議やアクションが可能になるでしょう。

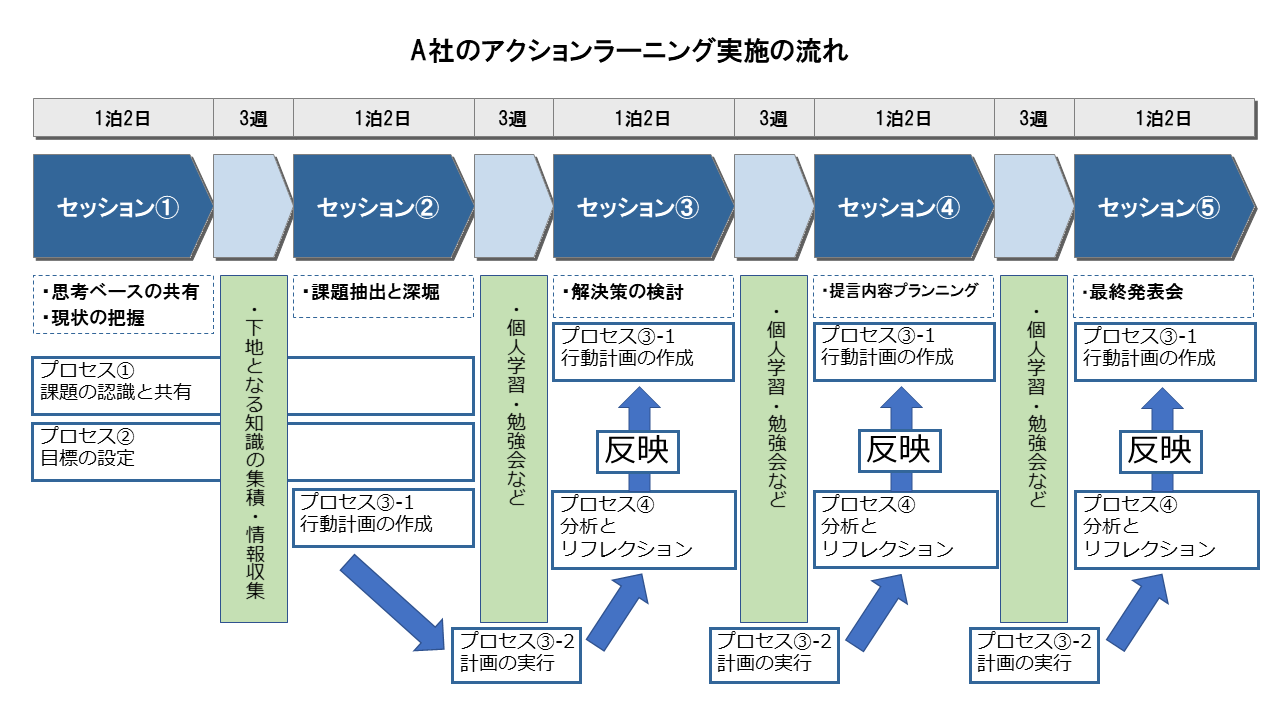

4-3. アクションラーニングの実施例

ここでは、具体的な実施例を見ていきます。アクションラーニングを企画する際は、参考にしてみてください。

例)大手電気機器メーカーA社

テーマ:具体的な事業課題の1つである「携帯端末事業の開発プラットフォーム戦略立案」

受講者:リーダー、マネージャークラス

具体的な活動:

・4~5人を1グループ、1クラス約20人(3~4グループ)

・毎月1~2日集合し、3~4カ月で1クラス終了

この学習の目的:

・事業課題について最善の戦略の策定

・単なる学習や知識共有だけでは得られない実務上の課題、現場の混乱やリスク、可能性などを受講生が互いに学び、問題解決の糸口と勘どころを実感する

・暗黙知の定型化、情報共有

A社のアクションラーニングの全体的な流れを図で表すと、以下のようになります。

以下で、セッション(1)から順番に解説していきます。

セッション(1) 思考ベースの共有と現状の把握(1泊2日)

・検討を進めるに当たって必要な「クリティカルシンキング」「経営戦略」「マーケティング」のフレームワークを学び、思考ベースを合わせる

・携帯端末事業の「商品概要」「市場動向」「競合動向」などを把握

・携帯端末事業のメカニズム(商流・物流、競合との差、顧客は何に活用するか、自社はどうやって利益を得ているのかなど)と事業のKFS(Key Factor for Success)を把握

↓

3週間:eラーニングによる知識の蓄積、情報収集など

(セッション(1)の前に準備することを、情報収集活動の一環とすることも有効)

↓

セッション(2) 課題抽出と深掘り(1泊2日)

・より深く課題を検討し、真の原因を探り出す

競合分析…競合は存在しないのか? 市場が小さい? 技術が難しい? 存在するとしたらどうして勝てるのか? - 競合優位性の確認

顧客分析…顧客はなぜ買ってくれるのか(KBF[Key Buying Factor]は何か)? - 顧客の経済性分析

↓

3週間:これまでに判明したことを踏まえた個人学習、勉強会など次回への準備

(個別に実践する要素がある場合は行動し、次回報告・共有)

↓

セッション(3) 解決策の検討(1泊2日)

・前回までに分かった「事業成功の鍵」を基に、事業化戦略を立案

-どうしたら「ボトルネック」、「顧客が買わない理由」を排除することができるか?

-どうしたら「競合優位性」を「継続的」に持ち続けることができるか?

↓

3週間: 同上

↓

セッション(4) 提言内容プランニング(1泊2日)

・これまで判明したこと(事業成功の鍵)をベースに複数の戦略案を想定→リスクリターンを定性的・定量的に分析し、最も適切な戦略案を確定→効果的で実現可能性の高いアクションプランに落とし込むとともに、コンティンジェンシープランを検討

↓

3週間: 同上

(この間にセッション(4)のプランが実践され、セッション(5)で成果の発表会となる場合も)

↓

セッション(5) 課題オーナー(然るべき権限者)に対する最終発表会(1泊2日)

・発表会前は、最終的な修正とプレゼンテーション練習(プレ発表会)の時間とする(プレ発表会では、受講者同士でロジックを確認し、最終的なプランの修正を行う)

・これまでに検討してきた提言をまとめ、経営層に発表

上場企業売上TOP100社の47%が導入した統合型システム

ライトワークスの『CAREERSHIP®』は、eラーニングの配信システムとして、シンプルで使いやすいインターフェースに加え、様々な仕様の教材コンテンツを自由度高く配信できるなど、運用を自動化/効率化する多彩な機能が実装されています。

また、eラーニング配信のみにとどまらず、集合研修管理機能やアンケート/レポート機能から、タレントマネジメントにつながる機能まで取り揃えており、統合的、発展的に利用することができます。

5. まとめ

アクションラーニングは、企業が抱える現実の経営課題について、チームで解決策を計画・実行する過程で個人とチームの能力を高めていく学習方法です。

特に、次世代リーダーの育成手法として注目されています。

多くの企業がリーダー育成に課題を感じている背景には、従来の階層別研修に沿う形で行われる育成プロセスは長い時間を要すること、研修で得た知識を実践に生かす機会がないこと、事例研究だけでは実際に起こる問題への対応力を身に付けるのが難しいこと、などが考えられます。

実際の経営課題に取り組むアクションラーニングは、こうした課題を解消し、リーダー育成の効率化を可能にします。

アクションラーニングには、以下のようなメリットがあります。

・育成とイノベーション、一挙両得

・ケーススタディを超えるリアリティ

・「学習する組織」を構築できる

・チームビルディング・スキルの向上

・ナレッジ共有やコミュニケーションの円滑化

メリットの反面、注意しなければならない点もあります。

・原因・責任追及のリスク

・選定するテーマによってはデメリットが発生

アクションラーニングは、リーダーだけでなく、さまざまな人材の育成に活用できます。

・技術系人材(MOT)

・事業推進人材

・グローバル人材

・アルバイトなども含むその他の従業員

アクションラーニングを成功させるには、基本となる6つの構成要素をうまく組み込んで企画することが必要です。

(1) 問題・課題

(2) グループ

(3) 質問とリフレクション

(4) 問題解決のための行動

(5) 学習へのコミットメント

(6) アクションラーニングコーチ(学習コーチ)

その上で、4段階のプロセスを繰り返して進められます。

(1) 課題の認識と共有

(2) 目標の設定

(3) 行動計画の作成と実行

(4) 分析とリフレクション(振り返り)

アクションラーニングは、自社の課題とリーダー・経営人材不足を同時に解決できる効率的な学習方法です。優秀な経営人材を多く確保し、ますます激化する企業競争に勝ち残っていくためにも、従業員教育にアクションラーニングを導入してみてはいかがでしょうか。

関連記事:アクションラーニングとは 効果と注意点、進め方の事例をご紹介

社員教育や人材開発を目的として、

・eラーニングを導入したいが、どう選んだらよいか分からない

・導入したeラーニングを上手く活用できていない

といった悩みを抱えていませんか?

本書は、弊社が20年で1,500社の教育課題に取り組み、

・eラーニングの運用を成功させる方法

・簡単に魅力的な教材を作る方法

・失敗しないベンダーの選び方

など、eラーニングを成功させるための具体的な方法や知識を

全70ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社の人材育成のためにご活用ください。

プライバシーポリシーをご確認いただき「個人情報の取り扱いについて」へご同意の上、「eBookをダウンロード」ボタンを押してください。

[1] 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「【調査発表】人材マネジメント実態調査2021」, https://www.recruit-ms.co.jp/press/pressrelease/detail/0000000354/

[2] ProFuture株式会社/HR総研「HR総研:人事の課題とキャリアに関する調査 結果報告【人事の課題編】」, https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=318

[3]特定非営利活動法人 日本アクションラーニング協会「アクションラーニングとは」,https://www.jial.or.jp/about/detail/

[4] Management of Technologyの頭文字を取ったもので、「技術経営」と訳される

[5] [6] 特定非営利活動法人 日本アクションラーニング協会「アクションラーニングコーチ養成講座(ALC)」,https://www.jial.or.jp/program/alc/

参考)

日本アクションラーニング協会 アクションラーニングとは

https://www.jial.or.jp/about/detail/

日本の人事部 アクションラーニング

https://jinjibu.jp/keyword/detl/177/

HRpro アクションラーニング

https://www.hrpro.co.jp/glossary_detail.php?id=90

カオナビ アクションラーニングとは? アクションラーニングの研修やチーム学習の内容

https://www.kaonavi.jp/dictionary/action-learning/

HUMAN VALUE

https://www.humanvalue.co.jp/keywords/action-learning/

株式会社インターフェイス アクションラーニング

http://www.interface-h.co.jp/acitonlearning.html

JobQ 【アクションラーニングとは?】注目されている理由やメリット・デメリット

https://job-q.me/articles/4818

JOB WITH アクションラーニングとは?導入のメリット・デメリット、進め方まで解説

https://crowd.itpropartners.com/pieceblog/1561

木村石鹸 アクションラーニング研修はチームビルディングに絶大な効果あり

https://www.kimurasoap.co.jp/blog/management/post-1877#i-4

経営プロ アクションラーニング

https://keiei.proweb.jp/column/trendword/1/794/989/

みずほ総合研究所 アクションラーニング研修

https://www.mizuho-ri.co.jp/service/hrc/training/program/series/actionlearning.html

アクションラーニングソリューションズ アクションラーニング詳細

https://al-s.co.jp/service/menu/solution04/reference02

リクルートマネジメントソリューションズ 修羅場がリーダーを育てる

https://www.recruit-ms.co.jp/issue/feature/0000000373/

人事労務管理コラム 【8-2】次世代リーダーに求められるリーダーシップを育成するには

https://lysithea.jp/knowledge/column/strategy02.html

活躍するリーダーを採用・育成できない企業の課題

http://jinzainews.net/articles/t9vdX

BIZ HINT サーバントリーダーシップ

https://bizhint.jp/keyword/14197#about1-1

株式会社クオリア 学習する組織

https://www.qualia.vc/glossary/entry-83.html

MOTとは?技術経営の必要性 ~イノベーションの手段としての例、人材育成など~

https://i-common.jp/column/corporation/innovation-mot/

![アクションラーニングでリーダー育成を加速する方法[実施サンプル付]](https://research.lightworks.co.jp/wp-content/uploads/2020/02/shutterstock_683548888-min.jpg)