最近、学校教育に導入されて話題となっている「反転教育」(反転授業)という教育方法をご存じでしょうか。

反転教育は、「集団講義で学び、自分で確認する」という従来型の教育を、「自分で学び、集団で確認する」という形に反転させた教育手法です。eラーニングと集合研修を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」の一種ですが、知識の定着・応用に大きな効果が認められ、近年は独立した手法として活用・研究されています。

2000年後半から米国の初等・中等教育で、授業の解説を動画にして自宅で視聴し、教室では動画の復習や応用を行う「Flipped classroom」という学習方法が始まりました。これが反転教育の始まりで、日本では2011年に東京大学の山内祐平教授が紹介し、その後、各地の学校教育に取り入れられています。

反転教育は、受講者のモチベーションを刺激するために有効な方法ですので、特に学習意欲がわきにくくなりがちな「コンプライアンス学習」に活用すると効果が期待できます。

本稿では、反転教育の有効性と注意点、そしてコンプライアンス教育を例として具体的な研修事例をご紹介しましょう。

参考)

・注目の反転授業とは? 反転授業のメリット・デメリット(ベネッセ教育情報サイト)

https://www.benesse.jp/kyouiku/201609/20160902-1.html

・反転授業とは何か? 成績が大幅にアップとの報告も【争点:教育】(ハフィントンポスト)

https://www.huffingtonpost.jp/2013/09/26/flipped-class_n_3993388.html

・「反転授業が変える教育の未来――生徒の主体性を引き出す授業への取り組み」、芝池宗克,

中西洋介著,反転授業研究会編集、明石書店

・無料eBook「eラーニング大百科 教育担当がこっそり開くパーフェクトガイド」

目次

1. 反転教育の活用

反転教育は、従来の「集団講義で学び、自分で確認する」プロセスを「自分で学び、集団で確認する」というプロセスに反転した教育手法です。この「自分で学ぶ」プロセスで動画教材やeラーニングを活用するのが一般的ですが、それによって学習効果の向上が期待できる点もあり、一方では効果を損なわないために注意すべき点も出てきます。

ここでは、反転教育の有効性と運用上の注意点を紹介します。

1-1. 反転教育の有効性

反転教育は、研修とeラーニングを組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」の一種です。そのため、ブレンディッド・ラーニング同様、eラーニングのデメリットである「受講生同士の交流が減る」と「その場で質疑応答できない」という悩みを補う効果があります。

(詳細は「ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方」参照)

さらに、eラーニング単体で教育する際に「受講者のモチベーション維持に工夫が必要」になるという問題についても解決する手立てとなります。

(詳細は「eラーニングとは ーメリットやデメリットなど徹底解説ー」参照)

たとえば、eラーニングで生じた質問を講師に尋ねたり、グループで議論して復習したりすることで、より深く内容を理解することができます。また、eラーニングの後、ネットテストを行い、そのスコアに応じたグループ編成にすることで、同レベルの理解度を示したメンバーを対象にした効果的な学習ができます。

日本では「テスト」というと、どうしても一発勝負の得点争いになる傾向がありますが、ご紹介した学校現場での反転授業では、事前学習の理解度によるグループ編成や理解できるまで復習できるプログラムを組むことで、学生の学習意欲を刺激しています。

コンプライアンス教育の学習意欲を刺激するのは容易ではありません。しかし、学習を希望する法分野をネットアンケートで調査したあと、希望分野について各自の理解度に応じて具体的に理解できる研修であることを各自に理解させることで、学習意欲を刺激することは可能です。

(詳細は「コンプライアンス事例の使い方(2)自社事例を教育に有効活用するには」を参照)

反転教育には、理解度に応じたプログラムが組める特徴があるので、特に有効な研修方法だと言えるでしょう。

1-2. 反転教育における注意事項

反転教育もブレンディッド・ラーニング同様、「eラーニングと集合研修の連動性」と「期限管理」には注意してください。事前学習のeラーニングでは集合研修の内容に合った教材を提供する必要があります。そして、未受講者が混在した状態ではディスカッションなど集合研修の質にばらつきが出てしまうため、受講期限をしっかり設定し、管理する必要があります。

(詳しくは「ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方」を参照)

特に、「グループ編成」と「期限管理」は重要です。反転教育では、事前学習によるグループ編成が学習効果を上げるうえで有効ですが、期限までに事前学習が終了していないとこの方法が取れません。

期限管理をうまくするには、eラーニングの所要時間などを考慮し、事前学習から集合研修までのスケジュールを十分に検討して設定するとよいでしょう。

2. 反転教育を活用した研修事例

それでは、筆者がコンプライアンス担当として実際に実施した反転教育の事例をご紹介します。

2-1. プログラムの概要

この事例は、マーケティング部門のマネージャーから担当者までを対象に、知財の基本について、学習前診断としてネットテストをした後、集合研修を実施し、その後、再度ネットテスト(学習後診断)を行って前提知識を確認します。そして、eラーニングで学習後、再度、ネットテスト(学習後診断)を行います。

そして、その後行う集合研修では、学習後診断の結果によりレベル分けをし、グループ編成を決めて演習をします。この点が反転教育の特徴です。

| プログラムの流れ | |

① ネットテスト(学習前診断) ② eラーニング ③ ネットテスト(学習後診断) | 前提知識の確認 |

④ 集合研修 (③の結果をもとにグループを編成し、グループ演習) | 前提知識のレベルに合わせた集中学習 |

⑤ ネットテスト(学習後診断) (③と同等のレベルのテスト。⑤の結果が目標とする合格ラインに到達しなかった場合は、②のeラーニングを再学習し、合格ラインに到達するまで繰り返す) | 学習内容の確認と定着 |

2-2. ネットテストとeラーニング

①、③、⑤で行うネットテストでは、知財に関する各法分野(特許権、意匠権、商標権、著作権)のテストをします。

テストのレベルは、知財に関する基礎的な知識が理解できているかを問う問題です。

テスト問題の形式については、具体的なビジネスシーンで判断に迷いやすい場面を設定し、「あなたが担当者ならどうしますか?」と当事者として考えさせることを意識した形式を用いています。

(問題のサンプルは「コンプライアンス事例の使い方(2) 自社事例を教育に有効活用するには」で紹介しています。)

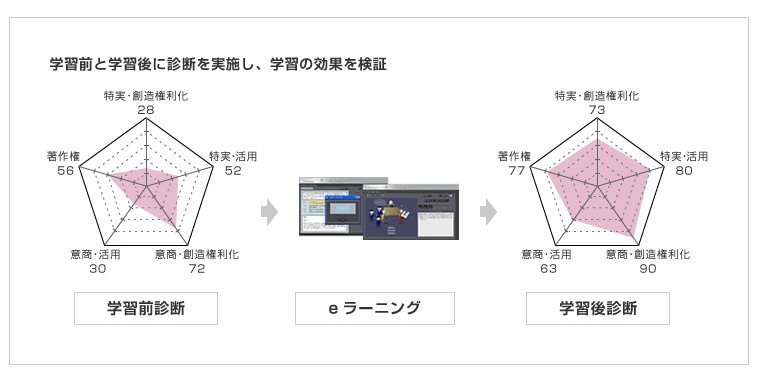

このネットテストはeラーニングのシステムを使い、分野ごとにスコアが明示されて、レーダーチャートの状態にテスト結果が表示されるようにしています。

学習前診断で課題を認識し、eラーニング後、学習後診断で理解度を確認する、という流れです。

なお、②eラーニングでの学習前後で行う診断(①と③)の結果をレーダーチャートにするとこのようになります。集合研修の前の段階でこのように前提知識レベルを引き上げておけば、次に行うグループ演習の質を高めることができます。

原典)知財マネジメントシリーズeラーニング(Panasonic)

https://www.panasonic.com/jp/business/its/hrd/compliance/e-learning.html

2-3. 集合研修によるグループ演習

この研修のグループ演習は、学習後診断の結果を参考にグループを編成しました。グループ編成の決め方には、以下のような方法があります。

① 理解度の低い者を集める

反転教育でよく行われる方法です。理解度が同じレベルの受講者を集めることにより、それぞれが不明点を互いに補完しながら学ぶことができます。講師もグループ構成者のスコアが分かっているので、必要なポイントを重点的にアドバイスすることができます。

② 理解度の高い者を集める

あえてスコアの高い者を集める方法もあります。理解度が高い者同士の場合は、もう一歩先の課題を提示し、グループで議論する方法がお勧めです。

たとえば、学習した法分野について、各自の関連する業務や職場にどのような課題があるかを議論する方法などが考えられます。すでに基礎知識が理解できているグループに対しては、理解したうえで具体的な課題を考える課題を出し、グループ議論をすることができます。ここで現実の課題を実例として取り上げ、その解決に取り組むグループワーク(アクションラーニング)をするのも効果的です。アクションラーニングを使った学習手法については、次回の記事「アクションラーニング」で詳しくご紹介します。

③ 理解度の低いグループに1名、理解度の高い者を加える

参加者同士がお互いに学び合う方式ですが、講師が知識を提供するのではなく、理解度の高い者を中心に議論させる方法です。これにより、参加者がお互いに刺激し合うことになり、能動的な学習であるアクティブ・ラーニングの効果が期待できます。

【コラム】

アクティブ・ラーニングの技法はいろいろありますが、その中から、ある会社のマーケティング部門で実際に行った「問題に取り組ませる技法」のひとつである「間違い探し」のグループ演習をご紹介しましょう。

この会社は、いろいろな商品やサービスの商標権を取得していましたが、マーケティング部門で権利を有効に活用していないという課題がありました。実際に商標権の基礎知識を問うネット診断を行ったところ、対象者全員が理解度の低い状態でした。

そこで、対象者を集めて4~5名でグループを作り、商標権をテーマとした課題演習を行いました。その演習とは、過去から現在まで、自社が取得したサービスの商標権と他社の商標権を混在させ、どれが自社の商標権であるかを見つけるという「間違い探し」です。

時間を決めて、早く、多くの間違いを探す演習だったのでゲーム性が高く、参加者の学習意欲を刺激することができました。また他社の商標権の中には、商標権の侵害について現実に争っている商標権も混ぜておいたので、自分たちの業務の中で商標権の価値とリスクがどれだけ重要であるかをよく理解しておく必要があるという認識を高めることができました。

※アクティブ・ラーニングの技法については「ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方」参照。

参考)

「シリーズ大学の教授法3 アクティブ・ラーニング」、中井俊樹編著、多摩川大学出版部

2-4. eラーニングによるフォローアップ

集合研修のフォローアップとして、後日にもう一度、eラーニングの学習後診断と同様のレベルと形式のネットテストを行います。事前の学習後診断より結果が良くなる、もしくは管理者が目標としている合格レベル(例えば正答率80%以上などと設定)に到達した場合に、学習が完了となります。

合格レベルに達しない場合は、希望者も含めて再び集合研修テーマのeラーニングを学習し、またネットテストにチャレンジします。この場合は、合格レベルに到達しなければ学習を完了したことにはなりません。

反転教育は、事前のネットテストやeラーニングで理解度を確認したうえで、集合研修の内容を決めることができる、という点が最大の特徴であり、これによって学習効果も高くなります。

『CAREERSHIP®』

上場企業売上TOP100社の47%が導入した統合型システム

ライトワークスの『CAREERSHIP®』は、eラーニングの配信システムとして、シンプルで使いやすいインターフェースに加え、反転教育を実現できる「コース管理機能」など多彩な機能が実装されています。

また、eラーニング配信のみにとどまらず、集合研修管理機能やアンケート/レポート機能から、タレントマネジメントにつながる機能まで取り揃えており、統合的、発展的に利用することができます。

3. まとめ

反転教育は、「集団講義で学び、自分で確認する」という従来型の教育を、「自分で学び、集団で確認する」という形に反転させた教育手法です。ブレンディッド・ラーニングの一種ですが、知識の定着と応用に大きな効果が認められるため、独立した手法として活用・研究されています。

ブレンディッド・ラーニングと同様に、「受講生同士の交流が減る」と「その場で質疑応答できない」というeラーニングのデメリットに対しても解決策をもたらしてくれます。さらに、eラーニングのスコアによってグループ編成をするなど、事前学習を集合研修に生かすことにより、「受講者のモチベーション維持に工夫が必要」という問題も克服することができます。

実例では、法律や知財の前提知識についてネットテスト(学習前診断)を行い、テスト結果に応じて、

① 理解度の低い者を集める

② 理解度の高い者を集める

③ 理解度の低いグループに1名理解度の高い者を加える

というように、グループ編成を工夫して集合研修を実施し、再度ネットテスト(学習後診断)で確認し、合格ラインに到達するまでeラーニングを行うという方法を取りました。こうした反転教育の手法は、コンプライアンス教育においても効果のある方法です。

今回は、eラーニングの活用例として反転教育をご紹介しました。その特徴を理解したうえで、注意点に気を付けて、コンプライアンス教育の企画に生かしてください。

<参考文献・情報>

・「シリーズ大学の教授法3 アクティブラーニング」、中井俊樹編著、多摩川大学出版部

・「反転学習 - 生徒の主体的参加への入り口」、ジョナサン・バーグマン,アーロン・サムズ著、

オデッセイコミュニケーションズ

・「反転授業」、ジョナサン・バーグマン,アーロン・サムズ著、オデッセイコミュニケーションズ

・「反転授業が変える教育の未来――生徒の主体性を引き出す授業への取り組み」、芝池宗克,

中西洋介著,反転授業研究会編集、明石書店

・反転授業とは何か? 成績が大幅にアップとの報告も【争点:教育】(ハフィントンポスト)

https://www.huffingtonpost.jp/2013/09/26/flipped-class_n_3993388.html

・注目の反転授業とは? 反転授業のメリット・デメリット(ベネッセ教育情報サイト)

https://www.benesse.jp/kyouiku/201609/20160902-1.html

・知財マネジメントシリーズeラーニング(Panasonic)

https://www.panasonic.com/jp/business/its/hrd/compliance/e-learning.html

・eラーニングとは ーメリットやデメリットなど徹底解説ー

https://www.lightworks.co.jp/column/7627

・ハーバード流 Win-Winアプローチの交渉力【交渉シナリオ構築/評価シート付】

https://research.lightworks.co.jp/negotiation2

・年間およそ200社が倒産!会社をつぶさないためのコンプライアンス入門

https://research.lightworks.co.jp/compliance01

・事例学習が効く!会社をつぶさないためのコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-measures

・コンプライアンスならまずはこの本から 専門家が厳選した入門10選タイトル

https://research.lightworks.co.jp/compliance-book

・コンプライアンスとは 法令だけじゃない、CSRとリスクマネジメントの重要性

https://research.lightworks.co.jp/compliance-csr-risk-management

・コンプライアンス教育の基本 違反の原因・階層別の教育方法をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compleance-education-basic

・独占禁止法違反は実例教育で防ぐ 研修事例で学ぶ企画のポイントとは

https://research.lightworks.co.jp/compleance-edu-antimonopoly

・下請法コンプライアンス教育はこうする 研修事例で学ぶ効果的な対策

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-subcontracting-law

・PL法コンプライアンス教育で品質問題リスクを防ぐ 研修事例をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-pl-law

・海外出張やクラウド利用も注意! 外為法違反を防ぐコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-foreign-exchange-law

・うかつなコピペも大損害! 著作権侵害を防ぐコンプライアンス教育とは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-copyright

・コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-case-study

・コンプライアンス教育の事例選びに使えるサイト・書籍、活用法をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compliance-utilize-case-problem

・コンプライアンス教育資料の作り方 事例の伝え方で研修効果が変わる

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-material

・コンプライアンス事例の使い方(1) リニア談合に学ぶ他社事例の活用法

https://research.lightworks.co.jp/compliance-other-company-case-study

・コンプライアンス事例の使い方(2) 自社事例を教育に有効活用するには

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-in-house-case-study