「コンプライアンス教育の事例は集めたけれど、どうやって教材にするの?」

所管官庁、業界や関係団体、専門家などのウェブサイト、書籍などを参考に事例を集めても、研修教材に落としこむ方法がわからないという方も多いでしょう。(事例の選び方について詳しくは「コンプライアンス教育の事例選びに使えるサイト・書籍、活用法をご紹介」を参照)

コンプライアンス研修では、法令や社内ルールの理解に加えて、コンプライアンスの必要性をわかり易く説明し、社員がコンプライアンス行動を取るように意識づける必要があります。しかし、法令や社内ルールの説明は堅苦しい内容になることが多く、わかり易い研修教材を作成するのは難しいものです。

今回は、コンプライアンス教育に有益な素材をわかり易い研修教材に作成する方法、またコンプライアンス行動につなげる研修プログラムの構成方法をご紹介します。

目次

1. 教材構成のポイント

コンプライアンスは法令の問題なので、研修では法令の解説が必要です。とはいえ、コンプライアンスの研修プログラムをする際、法令の説明から入るべきでしょうか。

例えば大学の法学教育では、まず法律を学び、そのうえで事例としての判例を学びます。これは確かに、知識を体系的に学習するために有効な方法です。そのためコンプライアンス研修でも、最初に法律や社内ルールを説明する傾向があるのです。

しかしコンプライアンス教育は、知識を得るだけではなく、社員が具体的なコンプライアンス行動を取るように意識づけるための研修です。学習内容に加えて、どのような順番で学習することが、社員の行動につながるかを第一に考えて組み立てる必要があります。

1-1. 事例から解説する

コンプライアンス問題は、具体的なビジネスシーンの中で起こります。そのため、コンプライアンス研修では、最初に事例を紹介し、その根拠として法令を解説するのが効果的です。

たとえば、次のような順番です。

① トラブル事例の紹介

② 根拠となる法令の解説

③ この事例から学ぶポイント

④ 参考情報

最初に法令や社内ルールを説明するよりも、実際に発生したトラブル事例を紹介する方が、学習者の注意をひきつけるためには有効だといえる根拠としては、教育学者のジョン・M・ケラー教授が提唱した学習意欲を高めるモデル「ARCS(アークス)モデル」があります。

これによると、①注意(Attention)、②関係性(Relevance)、③自信(Confidence)、④満足感(Satisfaction)が、意欲向上につながる重要な要素となります。(詳しくは「コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは」を参照)

また、「学んだ内容を行動につなげる理論」としては、マーケティングの分野になりますが、サミュエル・ローランド・ホールが提唱した「AIDMA(アイドマ)」というモデルが参考になります。

ここでは、①注意(Attention)、②興味(Interest)、③欲求(Desire)、④記憶(Memory)、⑤行動(Action)の順番で、消費者が商品を認知し、消費行動を起こすとしています。

上記2つのモデルからも、コンプライアンス研修では、

① なぜ今回の研修でこのトラブル事例を選択したのかを明確にする

② 学習者の業務とどのように関わりがあるかを説明する

この2点が重要だということがわかります。学習者の目的意識と興味を刺激し、学習の満足度を高めることがコンプライアンス行動につなげるのです。

コンプライアンス研修プログラムを作る場合は、学習者が学習目標を達成するために、どのような内容をどのような順番で構成するのが良いかをしっかりと考えましょう。

参考)

「学習意欲をデザインする ARCSモデルによるインストラクショナルデザイン」 J.M.ケラー著、J.M.ケラー著、鈴木克明訳 北大路書房 2010年

AIDMAアイドマの法則(Webウェブ・マーケティング営業戦略の法則入門)

http://www.e-ssp.net/mk/mkla1_3.html

1-2. 関係図を活用する

事例を紹介する時には、関係図などの図解を用いると学習者の理解が深まります。

図解の例として、ピーター・チェックランド英国ランカスター大学名誉教授の「リッチピクチャー」があります。

リッチピクチャーは、事例を説明する図のこと。主にシステム開発において、顧客の問題点を整理し要求定義を行う方法論です。自分を中心にして、周りに利害関係者を描き、論点を図式化して整理しています。文章のみの説明よりも、関係性を図式化する方が理解し易くなります。

コンプライアンス研修で事例を紹介する場合も、簡単なポンチ絵(下書き程度の図)で良いので、関係図を用いて説明する方法がお勧めです。

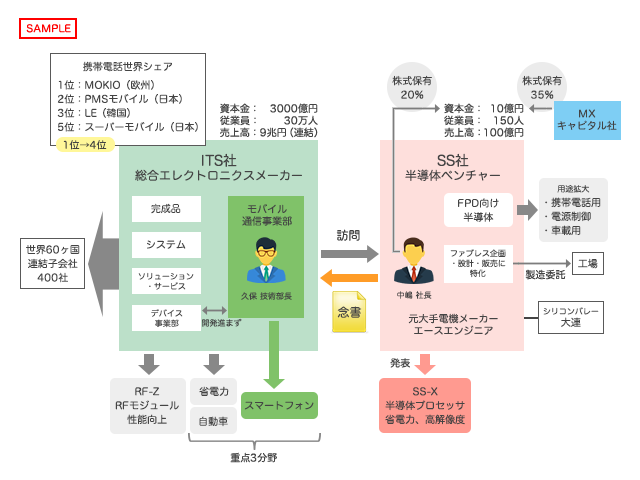

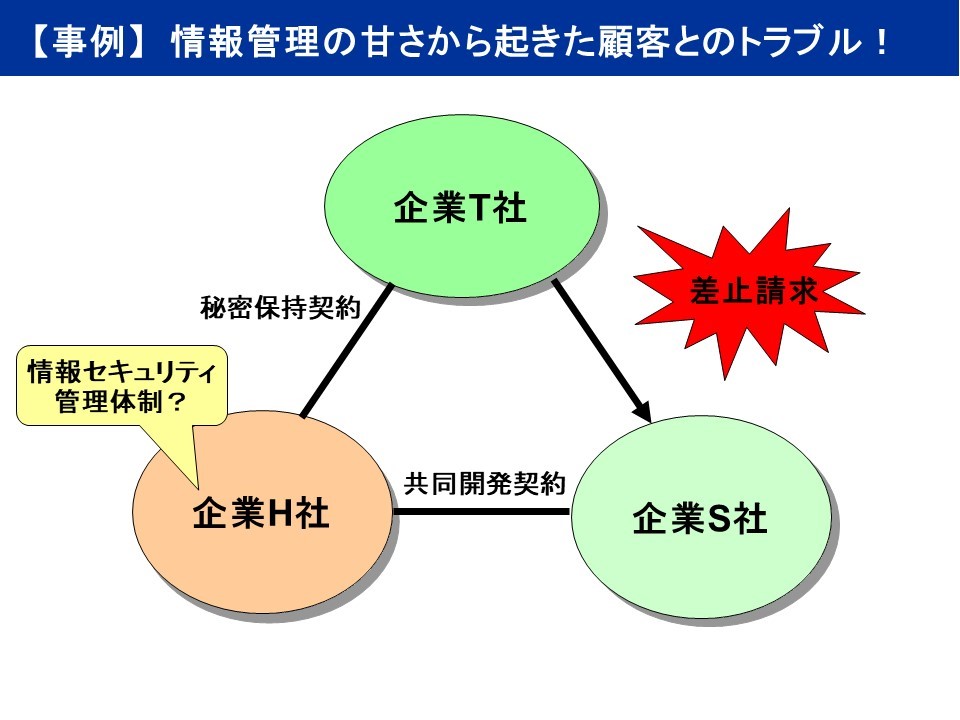

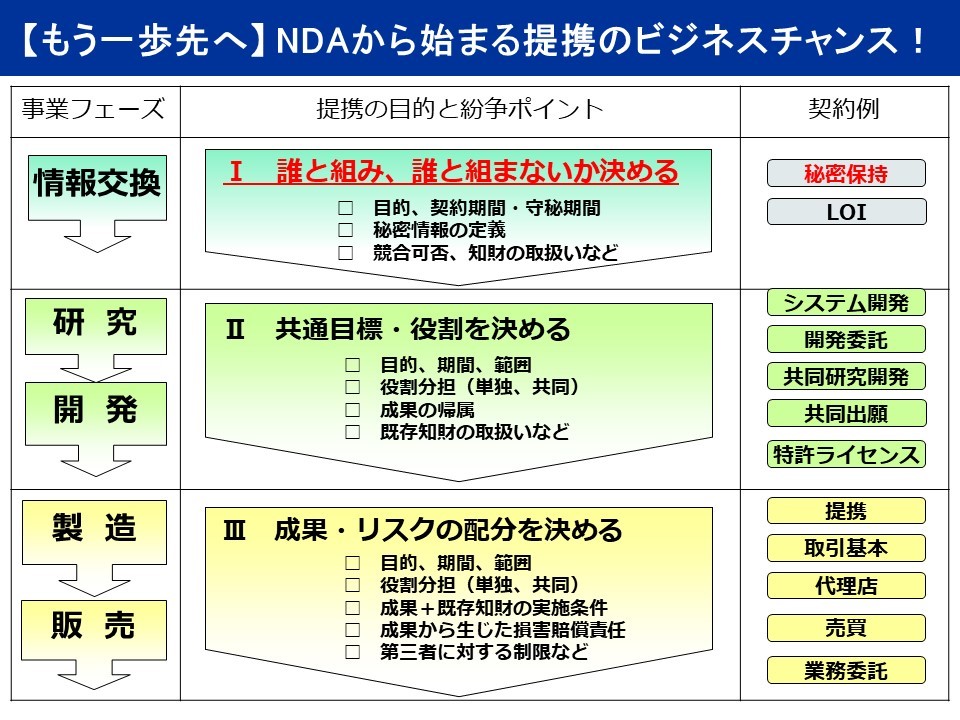

例えば次の図は、大企業とベンチャー企業が技術提携の可能性を巡り秘密保持契約の交渉を行なうビジネスシーンの事例をリッチピクチャーの手法で描いた関係図のサンプルです。

このような簡単な図でも、学習者が事例を理解するためには有効です。

原典)

「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー」一色正彦、竹下洋史著 レクシスネキシス・ジャパン 2014年 P259図13「本ケースの交渉シーン」

参考)

・隠れた要求を見極める!(3):ユーザーの「思い」は、1つだけではない (1/2)

(ITmdediaエンタープライズ)

http://www.itmedia.co.jp/im/spv/0712/11/news127.html

・「ソフト・システムズ方法論」ピーター・チェックランド他著、妹尾堅一郎訳 有斐閣 1994年

2. 事前アンケートの活用

コンプライアンス研修では、学習者の理解度を図るために事後アンケートを取ることがあります。事後だけでなく、事前アンケートを取り、活用しましょう。

筆者がコンプライアンス担当として、実際に、事前アンケートを活用した時のことをご紹介しましょう。

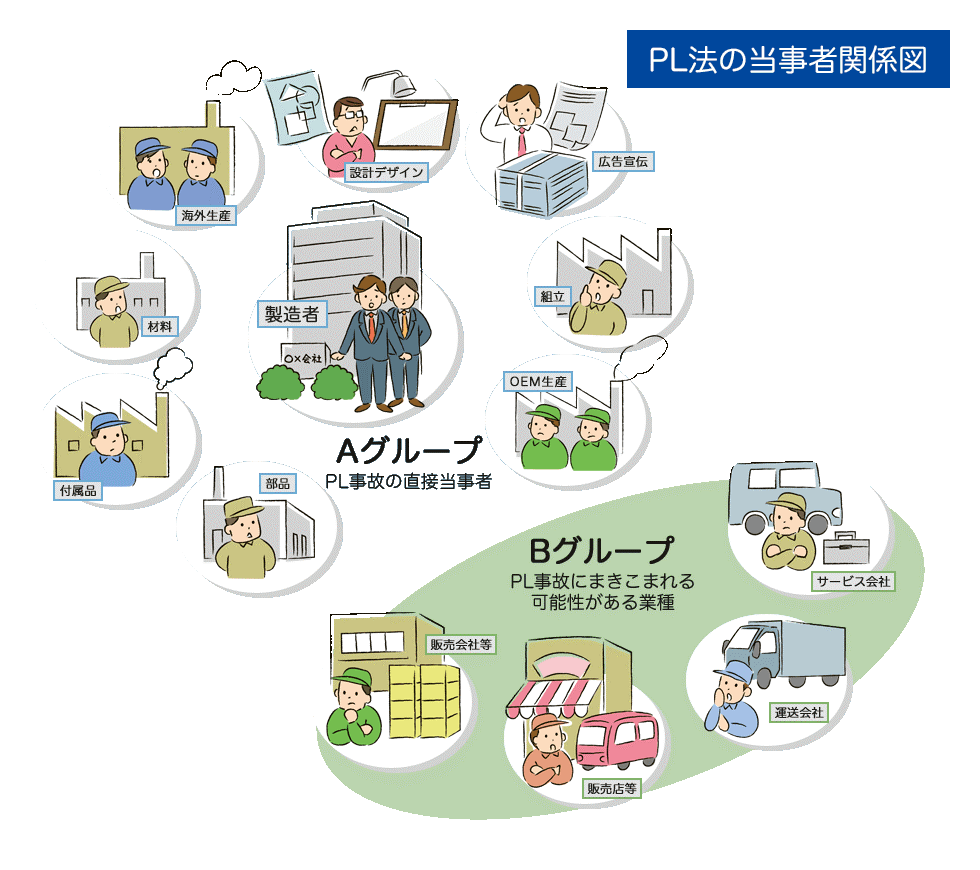

日本でPL法(製造物責任法)が施行されることが決まり、それに合わせて、PL法対応のガイドラインを作り、法律の解説と社内ルールを説明する研修を企画した時の事例です。日本各地で、複数の拠点を回り、現地でPL法コンプライアンスの研修を実施しました。

2-1. 事前アンケートでPL法への不安や疑問を調査

PL法の当事者には、

① PL事故の直接当事者となる製造者(Aグループ):設計デザイン、組立など

② PL事故に巻き込まれる可能性がある当事者(Bグループ):販売会社やサービス会社など

の2者があります。

(詳しくは「PL法コンプライアンス教育で品質問題リスクを防ぐ 研修事例をご紹介」を参照)

PL法は、製品の欠陥により、消費者に怪我をするなどの損害を与えてしまった場合に、製造業者などの損害賠償責任について定めた法律です。欧米には同様の法律がありましたが、PL法は被害者保護の観点から、製造者等が無過失でも損賠賠償責任を負うことを義務付けた初めての法律でした。

当時、欧米ではPL事故により企業が大きな損害賠償責任を問われた事例などが大々的に報道されていましたので、Aグループの拠点の社員はもちろん、Bグループの拠点の社員も、自分たちがなぜ、どのように巻き込まれるリスクがあるのか、不安を感じていました。また取引先の顧客から問い合わせを受けたり、新たな品質保証契約を要望されたりすることもありました。

そのためPL法コンプライアンス研修では、欧米のPL事故の事例情報を収集、分析し、日本のPL法と社内ルールを説明する教材を準備しました。また、拠点ごとに業務内容をまとめて、ポイントを整理しました。そのうえで、どのような順番で研修するかを考えてプログラムを作りました。

さらに、研修の参加者がより興味を持ち、PL法遵守につなげる方法はないかと考え、PL法について事前にどのような不安や疑問を持っているかを聞きたいと思いました。早速、事前アンケートを作成し、研修前に各拠点に送付しました。

2-2. アンケート結果を研修に反映

返ってきたアンケートの内容を分析すると、予想外の疑問が数多く記載されていました。

たとえば、PL法では、他社が生産した製品に自社ブランドを付けて販売した場合、ブランドを付けた企業は、Aグループになります。そのため、OEM(相手先ブランド)取引を担当している拠点には、OEM契約を結んでいる企業から、「自社の責任範囲について不安や疑問を抱いている」という声が多く届いていました。OEM取引担当からは「OEM契約の場合のPL責任を理解し、顧客に適切に説明できる資料が欲しい」という要望もありました。

研修を構成する場合、企画側が伝えたいことを中心に内容と順番を考えてしまいがちです。

しかし、事前アンケートの内容を見て、筆者は、相手が知りたい内容を最初に説明する順番に変え、各拠点でもこの方法を実施しました。事後アンケートでは、PL法や社内ルールが理解できたという感想のほか、顧客との信頼関係を構築するための情報が得られたという前向きなコメントも多く見られました。

「PL法コンプライアンス教育で品質問題リスクを防ぐ 研修事例をご紹介」で取り上げたQ&A作成演習は、この時の事前アンケート、研修会のQ&Aと事後アンケートの内容を素材に開発した研修プログラムです。

事前にアンケートを取り、研修を受ける側が必要とする情報を把握し、優先的にプログラムに組み込んでみてください。

3. 教材作成のポイント

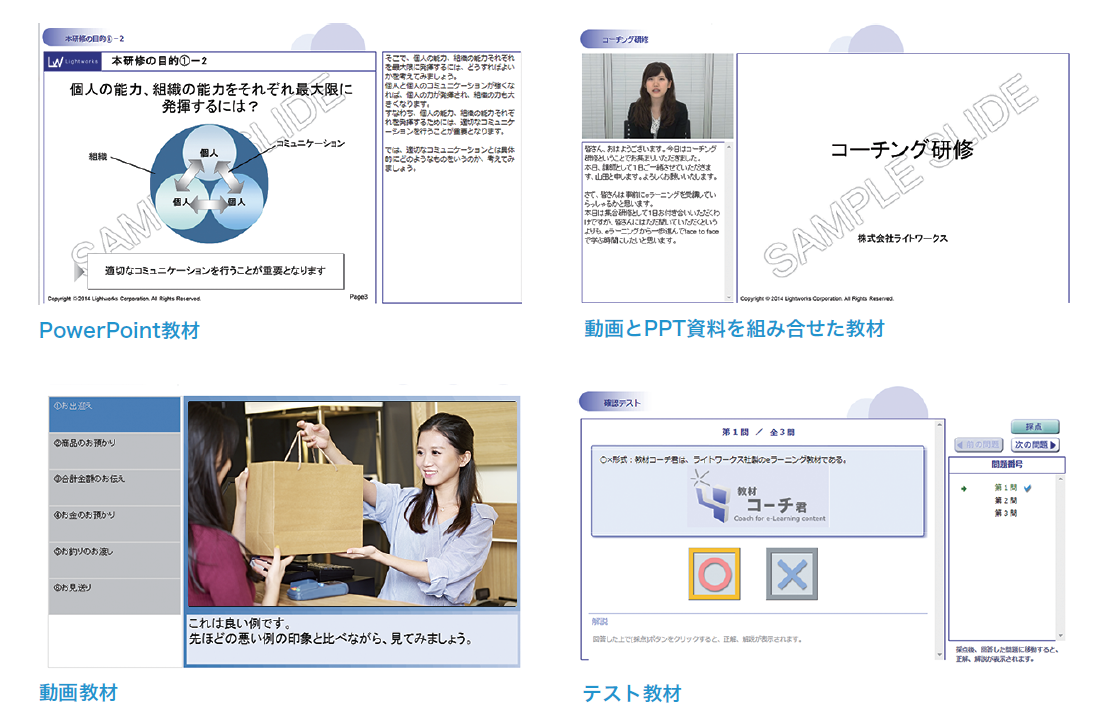

それでは、実際に作成したサンプル教材をご紹介します。パワーポイントで教材を作成されることが多いと思いますので、パワーポイント教材の例をご紹介します。

この教材は、「秘密保持契約の内容は、社内の情報セキュリティ管理に基づき守るべきルールである」というコンプライアンスの基本を理解すると共に、「秘密保持契約を有効に活用することは、新しい顧客開発のためにも有効である」ことを説明するための資料です。

3-1. 事例を図解

ここで紹介するのは、社外の顧客と接点のある技術やマーケティング部門の担当者に、情報セキュリティ管理の重要性を理解し、社内ルールを徹底してもらうために作成した教材のサンプルです。

◆サンプル図1

この事例の素材は次のような内容で、トラブル事例を説明するために上の図を用意しました。研修では講師が事例を詳しく紹介するため、関係図はシンプルにしています。詳しい資料が必要な場合は、補足資料を配布してもよいでしょう。

共同研究・開発における技術流出

企業間の提携である共同研究・開発における技術流出のトラブル事例を考えてみる。企業H社が、企業T社と秘密保持契約を締結する一方、企業S社と共同開発契約を締結している場合を考えてみる。例えば、企業H社が企業T社と締結した秘密保持契約に基づき受領した秘密情報を、誤って企業S社と締結している共同開発契約の対象プロジェクトに使用してしまった場合はどうなるだろうか。企業T社は秘密保持契約に基づき企業H社に開示した情報が、企業S社との共同開発に使用されていることを知った場合は、不正競争防止法違反、もしくは秘密保持契約違反を根拠に、企業S社がこの共同開発の成果物の差し止めと損害賠償を請求する可能性がある。これにより、企業H社と企業S社の共同開発プロジェクトは、大きな損害を受けることになる。このことから、自らが情報セキュリティ管理を行なっていても、共同研究・開発パートナーが同等のレベルに到達していない場合は、技術情報が流出するリスクをはらんでいると言える。

更に、企業T社に過失がない場合は、当然、企業T社は被った損害を企業H社に賠償請求する可能性がある。そのため、企業H社は企業T社と企業S社の両方から損害を賠償する請求を受けるリスクがある。両面からの損害賠償に加えて、技術情報の流出により、過去に投資し、時間を掛けて開発した事業を断念せざるを得ない可能性もある。従って、自らの情報管理に加えて、共同研究・開発パートナーの情報管理についても慎重に考慮する必要がある。

原典)

「MOTテキスト・シリーズ」知的財産と技術経営、編集委員長 野中郁次朗、丸善株式会社、2005

年、ケーススタディー8「共同研究・開発における技術流出」(一色正彦著)、P259-260

3-2. 法令の解説

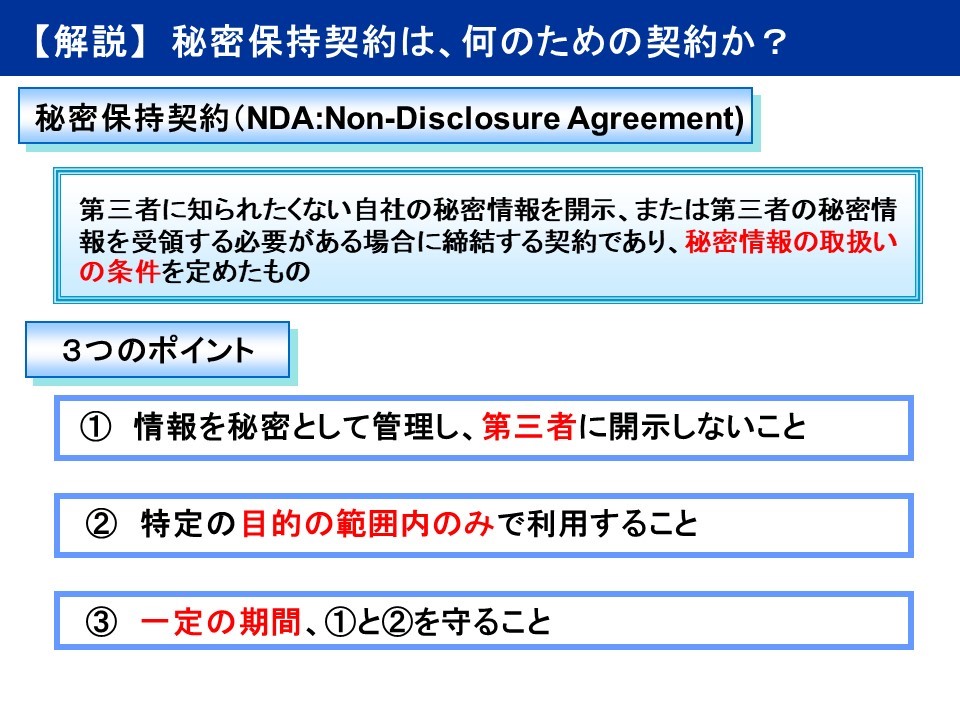

この事例の法律的な背景として、不正競争防止法と秘密保持契約の解説が必要です。秘密保持契約の解説資料をご紹介します。

◆サンプル図2

秘密保持契約とは何かに加えて、重要なポイントを3つに絞って説明しています。補足資料として、秘密保持契約の標準フォームを配布する方法も有効です。

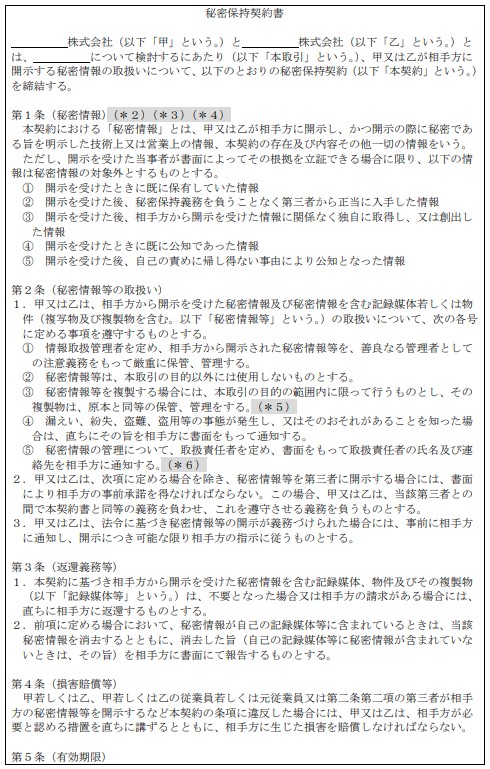

例えば、以下はこの事例のような企業間で提携を検討する時の秘密保持契約書の例です。事業の実態に合わせて、経済産業省が公開している「各種契約書等の参考例」などを参考に作成すると良いでしょう。

原典)経済産業省「各種契約書等の参考例」第4 業務提携の検討における秘密保持契約書の例

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference2.pdf

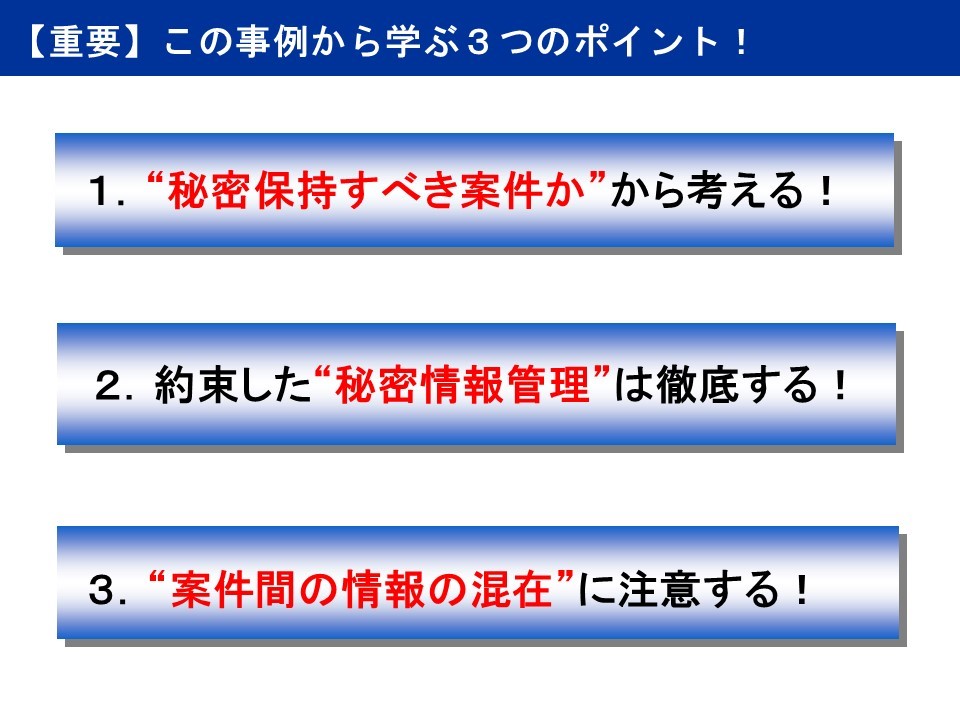

3-3. 学習目標の明示

情報セキュリティ管理について、この事例から学ぶポイントを3つに絞って表示しました。

◆サンプル図3

事例を使った教育では、ポイントを3つに絞る方法が有効です。事例の背景となる法令や事例から学ぶポイントなどは、3つに絞って整理する方法がお勧めです。(詳しくは「コンプライアンス教育の肝は事例選び!効果を引き出す活用のコツとは」を参照)

3-4. 行動につながる「まとめ」

最後のページは、研修後の行動につなげるために作成しました。

◆サンプル図4

原典)

「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー」一色正彦、竹下洋史著 レクシスネキシス・ジャパン 2014年 P269図17「提携ビジネスの段階と紛争ポイント」

トラブル事例を紹介する場合、最後はNG集のような内容になる傾向があります。事例によってはやむを得ないのですが、学習者が「顧客との信頼関係作れる情報を得られた」など前向きに受け止められるメッセージを出せると効果的です。

これらの研修教材は、左上に【事例】、【解説】などの分類に加えて、そのページで伝えたいメッセージを(Keyline Message)文章で記載しています。パワーポイントの教材では、アニメーションを用いて、説明に合わせて表示することが多いと思います。そのページで伝えたいメッセージを文章化し、各ページのヘッダー部分で表示しておくと、学習内容を一目で伝えることができます。

また、このように作成した研修教材と構成は、eラーニングを開発する場合の絵コンテ(ストーリー・ボード)の素材として活用することもできます。

全23種類のファイルを取り込み可能。eラーニング教材の作成・編集を簡単に。

ライトワークスの『教材コーチ君』を利用すれば、社内資料をもとに最短1分で簡単にオリジナル教材を作成することができます。

また、テストや設問も全15種類の豊富な出題形式・設定から自由に選んで作成することができます。

4. まとめ

コンプライアンス研修では、事例を用いた教育が有効です。また、まずトラブル事例を説明し、続いて法令を解説するほうが、学習者の興味をひくことができます。

① トラブル事例の紹介

② 根拠となる法令の解説

③ この事例から学ぶポイント

④ 参考(行動につなげるプラスアルファ)

という順番です。そうすれば、学習意欲を高めるARCSモデルや、具体的な行動につなげるAIDMAモデルを実践する内容になるでしょう。

研修でトラブル事例を紹介する際は、関係図を作成すると理解が深まります。関係図は簡単な図で十分。システム開発において、顧客の問題点を制して要求定義を行なう場合に用いられる「リッチピクチャー手法」が参考になります。

研修の参加者が興味を持ち、コンプライアンス行動につなげる方法ためにも、事前アンケートを有効活用してください。研修テーマについて興味があるか、疑問に思っていることを聞き、それに答える形で研修を進めると、学習者の知りたいことを的確に伝えることができます。

ご紹介した研修教材のつくり方と構成を参考にして、学習者が理解を深め、コンプライアンス行動につなげられるようは研修を組み立ててください。

<参考書籍・情報>

・学習意欲をデザインする ARCSモデルによるインストラクショナルデザイン」J.M.ケラー著鈴木克明訳 北大路書房 2010年

・「ソフト・システムズ方法論」ピーター・チェックランド他著 妹尾堅一郎訳 有斐閣 1994年

・「MOTテキスト・シリーズ 知的財産と技術経営」野中郁次朗(編集委員長) 丸善 2005年

・「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー」 一色正彦、竹下洋史著 レクシスネキシス・ジャパン 2014年

・AIDMAアイドマの法則(Webウェブ・マーケティング営業戦略の法則入門)

http://www.e-ssp.net/mk/mkla1_3.html

・隠れた要求を見極める!(3):ユーザーの「思い」は、1つだけではない (1/2)(ITmdediaエンタープライズ)

http://www.itmedia.co.jp/im/spv/0712/11/news127.html

・経済産業省「各種契約書等の参考例」

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference2.pdf

・年間およそ200社が倒産!会社をつぶさないためのコンプライアンス入門

https://research.lightworks.co.jp/compliance01

・事例学習が効く!会社をつぶさないためのコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-measures

・コンプライアンスならまずはこの本から 専門家が厳選した入門10選

https://research.lightworks.co.jp/compliance-book

・コンプライアンスとは 法令だけじゃない、CSRとリスクマネジメントの重要性

https://research.lightworks.co.jp/compliance-csr-risk-management

・コンプライアンス教育の基本 違反の原因・階層別の教育方法をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compleance-education-basic

・独占禁止法違反は実例教育で防ぐ 研修事例で学ぶ企画のポイントとは

https://research.lightworks.co.jp/compleance-edu-antimonopoly

・下請法コンプライアンス教育はこうする 研修事例で学ぶ効果的な対策

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-subcontracting-law

・PL法コンプライアンス教育で品質問題リスクを防ぐ 研修事例をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-pl-law

・海外出張やクラウド利用も注意! 外為法違反を防ぐコンプライアンス教育

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-foreign-exchange-law

・うかつなコピペも大損害! 著作権侵害を防ぐコンプライアンス教育とは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-edu-copyright

・コンプライアンスの肝は事例選び!効果を引出す活用のコツとは

https://research.lightworks.co.jp/compliance-case-study

・コンプライアンス教育の事例選びに使えるサイト・書籍、活用法をご紹介

https://research.lightworks.co.jp/compliance-utilize-case-problem