「実務に本当に役立つ研修をやりたいが、何をどう教えればよいだろうか?」

企業は即戦力を求めています。あらゆる企業が、新人を一人前にするリードタイムをなるべく短くするための工夫を重ねているはずです。

しかし、それぞれの担当の実務能力を身に付けるために「何を教えればよいか」を全て定義するのは困難です。冒頭のような悩みを抱えていらっしゃる人材開発部門の担当者、教育管理者の方は少なくないでしょう。

人事部門の担当者は、本当の意味では現場を知りません。業務部門のマネージャーは、時間がありません。とすると、各部門に教育管理者を置いて、実務に必要な知識やスキル、現場のフローなどをリサーチしてもらい、学習に落とし込んでいくのがベストでしょうか?

実は、もっと効率的で効果的な方法があります。それがワークプレイスラーニングです。

ワークプレイスラーニングは、組織全体で取り組む学習方法です。学習したことを実務の現場で生かす仕組みを作り学習効果を高め、組織力の向上へとつなげることができます。

本稿では、ワークプレイスラーニングとは何か、OJTとの違いや導入するメリット、具体例などをご紹介します。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

目次

1. ワークプレイスラーニングとは

ワークプレイスラーニングとは、どのような学習方法なのでしょうか。OJTとの違いも併せて見ていきましょう。

1-1. 実務と学習を連携させた教育手法

ワークプレイスラーニングとは、職場の「実務経験」と研修やeラーニングなどの座学での「学習」を連携させることで学びの効果を高め、人材の能力向上を促す教育手法です。

一般的に「個人や組織のパフォーマンスを改善する目的で実施される学習その他の介入の統合的な方法」(Rothwell & Sredl 2000)と定義されています。

リーダーシップ開発の研究者として有名なモーガン・マッコール[1]は「人間の能力開発の70%は経験によって説明できる」と語っています。

職場での実務経験や上司との対話から、研修で習得した知識とは異なる多くの学びを得たという経験は誰しもあるのではないでしょうか。

柔軟な対応力や問題解決能力を身に付けるには、知識の習得を目的とした座学のみでは限界があります。研修で得た学びのきっかけを職場での実務経験につなげる仕組みを整えることで、初めて高い学習効果を生むことができるのです。

1-2. OJTとの違い

実務経験と学習を連携させたものには、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)もあります。ワークプレイスラーニングとOJTは「仕事を通した職業教育」という共通点がありますが、以下のような違いがあります。

| ワークプレイス ラーニング | OJT | |

| 課題意識の違い | 「どうすれば上手に学べるか?」 (学習者側の視点) | 「どうすれば上手に教えられるか?」 (教育者側の視点) |

| 手段の多様性 | 研修やミーティング・eラーニングなどの多様な教育法 | 上司・先輩から部下に対する教育 |

| 取り組みの対象 | 組織全体 | 上司・部下間 |

OJTでの上司や先輩の役割は学びを「与える」ことです。基本的にはトレーナーとトレーニーが1対1、あるいは少人数で向き合うスタイルになります。

一方、ワークプレイスラーニングでは上司や先輩は部下の学びを「支援」します。取り組みに関わる誰にも学ぶ機会があり、相互の学びが可能な学習法です。チームや組織に属する従業員全員が、取り組みを通して成長することができます。

なぜ、組織全体で取り組むワークプレイスラーニングが注目されるようになったのでしょうか。その大きな理由は、OJTの欠点を克服し得るワークプレイスラーニングの特長にあります。具体的にどのようなものか、次章で見ていきましょう。

人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する

eラーニングを成功させるための具体的な方法を詳しく解説⇒「教育担当がこっそり開くパーフェクトガイド eラーニング大百科」をダウンロードする

2. ワークプレイスラーニングが注目される理由

グローバル化やIT技術の進化が続く現代、ビジネスパーソンが扱う情報の量はますます増加しています。加えて、社会の変化が速く激しく、将来の予測も困難な状況です。

このようなビジネス環境では、最新の知識の習得はもちろん、現場の状況に合わせて、その知識を柔軟に応用・発展させて使うスキルが求められます。しかし、それを座学のみで習得するのは困難です。座学で得た知識と、実務を連携させる取り組みが必要です。

実務に直結する知識やスキルを教える代表的な手法といえば、OJTが挙げられます。本来、OJTは、トレーナーがトレーニーに対し、通常の業務の中で、その遂行に必要な知識や仕事の進め方などを教えるものです。しかし実態は、全て現場任せにされ、放置状態にされてしまうことも多いようです。

実際に、株式会社日本能率協会マネジメントセンターの調査(2022年)[2]では、回答者の9割近くがOJTに課題があると回答しており、運用の難しさがうかがえます。

この調査における、OJTの主な課題は以下の通りです。

・指導側に余裕(時間)がない(64.7%)

・指導にバラツキがある(63.6%)

・指導側の意識や能力が不足している(42.0%)

・職場内に育てる文化が根付いていない(39.9%)

OJTは、基本的には1対1、あるいは少人数で行われるため、上記のように指導する側に問題があると、その時点でうまくいかなくなってしまうのも頷けます。社内の教育に対する意識が低いために、指導する側に対する教育が不十分という面もあるかもしれません。

一方、ワークプレイスラーニングでは、分断されがちな、研修やeラーニングなど座学の「学習」とOJTを含む「現場での学び」を連携する仕組みを作り、知識や経験を共有するコミュニティで従業員が互いに学びます。

OJTのように指導する側とされる側が固定されないため、指導する側による問題が起こりにくいといえるでしょう。

また、座学、現場での体験、普段の何気ない情報交換など、職場のあらゆる要素が学びの糧となるため、自然と社内の教育への意識も高まっていくことが期待できます。

このような背景から、ワークプレイスラーニングはOJTの課題を解決し得る教育手法として注目されています。

3. ワークプレイスラーニングのメリット

ワークプレイスラーニングを取り入れると、次のようなメリットがあります。

- 従業員のエンゲージメント向上

- 学習内容が定着しやすくなる

- さまざまなリソースから学びのチャンスがある

従業員のエンゲージメント向上

ワークプレイスラーニングは、組織全体で取り組むものです。座学や実務における学びや気付きを同僚・上司などと共有し、よりブラッシュアップしていこうと行動する中で、人間関係が深まります。

また、学んだことを実務で生かせれば自信が付き、周囲から良い評価も得られます。このように、従業員同士の結束が強まり、組織の中で自身の成長を意識できることから、エンゲージメントが向上します。

学習内容が定着しやすくなる

座学でインプットした知識を実務においてアウトプットすることや、自身の学び・気付きを他の従業員と共有し教え合うことで、座学のみの場合よりも、学習内容が定着しやすくなります[3]。

さまざまなリソースから学びのチャンスがある

ワークプレイスラーニングでは、指定された教育プログラムだけでなく、現場での体験や他者との情報交換など、個人の学びに結び付くアクション全てを「学習」と考えます。社内・社外にかかわらず、あらゆるリソースから学び、高みを目指せる可能性を秘めているのです。

ワークプレイスラーニングと混同されやすい学習方法にブレンディッドラーニングがありますが、ブレンディッドラーニングはあくまで教育プログラムを組み合わせるという考え方です。「学び」というものを捉える枠は、ワークプレイスラーニングの方が大きいといえるでしょう。

なお、最近では、ワークプレイスラーニングをブレンディッドラーニングに組み込む、新しい考え方もあるようです[4]。いずれにしても、人材育成の現場で学びのリソースの拡充、多様さが求められていることは確かなようです。

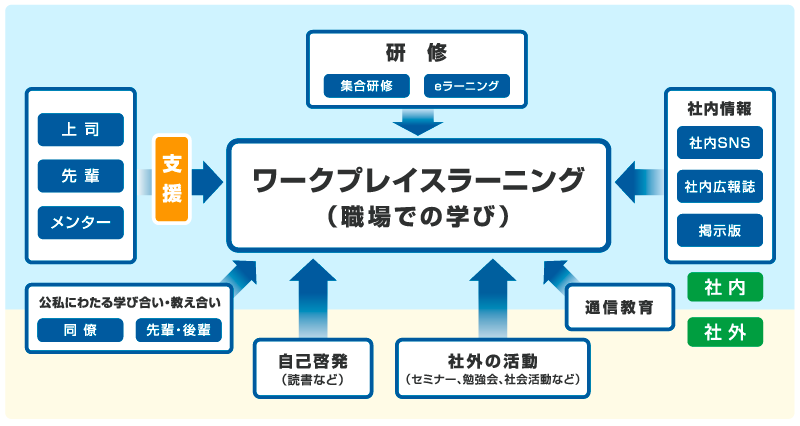

【図:ワークプレイスラーニングのイメージ】

(「ワークプレイスラーニングの実践的展開(上)」P.2 を基に作成http://www.keicon.co.jp/files/2014/08/4e3a9044be9914e5fb316eafbdff0abb.pdf)

ここまで、ワークプレイスラーニングのメリットをご紹介しました。次章では、ワークプレイスラーニングに欠かせない3つの要素を見ていきましょう。

4. ワークプレイスラーニングに欠かせない3つの要素

ワークプレイスラーニングを円滑に運用するために、欠かせない3つの要素があります。

- 従業員が自発的に学べる環境

- 企業内SNSや情報を蓄積するデータベース

- 上司やメンターから支援やフィードバックを受けられる体制

以下で見ていきましょう。

(1) 従業員が自発的に学べる環境

従業員の自発的な学びは、ワークプレイスラーニングの根幹です。学びの手段としてさまざまなものが考えられますが、忙しい従業員に自発的な学習を促すには、eラーニングなどICTを活用した教材が不可欠といってよいでしょう。

教材によっては、スマホからアクセスできるものもあります。少しの時間があれば、いつでも学習にアクセスできる環境が必要です。6章で紹介する企業の事例でも、オンライン講座やトレーニングビデオが取り入れられています。

関連記事:eラーニングとは?システムやメリット、導入事例、費用について解説

関連記事:マイクロラーニングで自律学習を促進!人材育成への活用方法も解説

(2) 企業内SNSや情報を蓄積するデータベース

企業内SNSを活用すると、従業員同士が気軽にコミュニケーションを取ることができるため、何気ない会話から新たな気付きを得られたり、疑問の解決につながったりします。

また、実務での経験やコツをデータベースに整理して蓄積していくことで、経験の浅い従業員もベテランの知識を得ることができます(「5-2. ナレッジマネジメント」参照)。知識の属人化を防げるため、スタッフの入れ替わりが多い現場では特に効果的です。

(3) 上司やメンターから支援やフィードバックを受けられる体制

「さまざまな手段で知識を吸収し、それを生かして業務で結果を出す」この体験を積み重ねることで、従業員は自信を付けていきます。

上司やメンターが、従業員が結果を出すに至るまでの日々の学習や実務に対する努力を認識し、支援していれば、評価やフィードバックも実感のこもったものになります。

それを受けた従業員は、上司やメンターへの信頼感を高めます。エンゲージメントも向上し、業務のパフォーマンスにも良い影響が出るでしょう。

次章では、これらの要素を取り入れたワークプレイスラーニングの具体例をご紹介します。

5. ワークプレイスラーニングの具体例

「学習」と「実務」を連携させた仕組みとは、どのようなものを指すのでしょうか。以下で見ていきましょう。

5-1. メンター制度を取り入れたOJT

「実務」にウエイトを置いているOJTに、「学習」要素の強いメンター制度を加えることで、より学習効果が高まります。年齢や社歴が近く、親しみやすい先輩従業員による指導を受けつつ業務に取り組むことで、「実務」と「学習」の分離を防ぐことができるのです。

「働いているうちに、自然と現場からの学びを得られるだろう」というような「待ち」の姿勢ではありません。従業員の学びをサポートするメンター制度やコーチングは、有効な学習促進の手段といえます。

5-2. ナレッジマネジメント

ナレッジマネジメントとは、仕事を通して個々人が学んだ知識やノウハウ(いわゆる「暗黙知」)を組織全体で共有することで、組織力の底上げを図る経営手法です。

転職をする人が増え、また年功序列や終身雇用が崩れつつある現在、長年の経験から培った知識やノウハウを組織内に継承していくことは困難となりました。失われていく「暗黙知」を組織全体で学習する環境を整えることも、ワークプレイスラーニングの1つです。

関連記事:ナレッジマネジメントツール選びは目的次第 人材育成ならLMS利用も

6. ワークプレイスラーニングの企業事例

企業では、実際にどのようにワークプレイスラーニングが行われているのでしょうか。海外の2社の事例をご紹介します。

(1) Amazon.com, Inc.

Amazon.com, Inc.では、配送センターの従業員を対象にキャリア・トレーニング・プログラムを提供しています。例えば、Career Choiceでは、39の施設内(onsite, オンサイト)教室が設営され、座学と技術的授業が配送センター内で完結するようになっています。

また、Associate to Tech (A2Tech)という、ITサポートに関心のある従業員が技術者候補生に応募し、選抜されれば90日間臨時の技術者として雇用される制度があります。1日6時間の実務とCompTIA A+(IT運用スキル認定資格)のための2時間の学習が課されます。

eラーニング教材へのアクセス権と資格受験のための割引券は同社のオープンテクノロジーIT(Amazon Ops Tech IT)より支給されます。

出典:

Udemy for Business-2020 Workplace Learning Trends Report: The Skills of the Future https://humanresources.report/Resources/Whitepapers/LP/1ae5558a-ed87-44cd-b64b-35c5d3bd8606_2020_Workplace_Learning_Trends_Report.pdf

Training By About Amazon Staff

https://www.aboutamazon.com/amazon-fulfillment/our-fulfillment-centers/training

(2) Kellogg Company

Kellogg Companyでは、従業員が「鋭敏な学習者」(”nimble learners”)*[5]になるための学習プラットフォーム:LinkedInラーニング(LinkedIn Learning)を2017年に導入しました。

以前は座学の研修が主流で、受講内容を必ずしもすぐに実務に生かすことができなかったことから、社を挙げて「ラーニングカルチャー(Learning Culture, 学習する文化)」を醸成するべく、LinkedInラーニングが導入されました。

LinkedInラーニングでは、従業員一人一人が「今」必要としている知識や技術を選択して学びます。従業員はオンラインでのトレーニングコース受講、トレーニングビデオ視聴を自主的に行い、隙間時間を有効活用して学習しています。

従業員たちはすでに1万6千以上のコースを受講し、およそ50万ものトレーニングビデオを視聴しています。学習内容は、すぐさま自分自身の能力向上や実務に生かされています。

出典:

Linkedin Learning-2020 Workplace Learning Report

https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/resources/pdfs/LinkedIn-Learning-2020-Workplace-Learning-Report.pdf

How Nimble Learners are Growing Our Company

https://www.kelloggcareers.com/global/blog/nimble-learners.html

統合型学習管理システム「CAREERSHIP」

クラウド型LMS 売り上げシェアNo.1 *

21年以上にわたって大企業のニーズに応え続けてきたライトワークスが自信を持ってご紹介する高性能LMS「CAREERSHIP」。これがあれば、「学習」のみならず人材育成に係る一連のプロセスを簡単に管理することができます。ぜひお試しください。

*出典:ITR「ITR Market View:人材管理市場2025」LMS市場:ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測)

7. まとめ

ワークプレイスラーニングとは、職場の「実務経験」と研修やeラーニングなどの座学での「学習」を連携させることで、学びの効果を高め、人材の能力向上を促す教育手法です。

一般的に「個人や組織のパフォーマンスを改善する目的で実施される学習その他の介入の統合的な方法」(Rothwell & Sredl 2000)と定義されています。

実務経験と学習を連携させたものには、OJTもあります。ワークプレイスラーニングとOJTは「仕事を通した職業教育」という共通点がありますが、課題意識、手段の多様性、取り組みの対象といった点で異なります。

OJTでの上司の役割は「教える」ことですが、ワークプレイスラーニングでは上司は部下の「学びを支援」します。ワークプレイスラーニングは、取り組みに関わる誰にも学ぶ機会があり、相互の学びが可能です。

OJTの課題として、指導する側の時間・能力不足や社内における教育への意識の低さがあります。ワークプレイスラーニングでは、分断されがちな、研修やeラーニングでの「学習」とOJTを含む「現場での学び」を連携する仕組みを作り、知識や経験を共有できるコミュニティで従業員が互いに教えます。

この特長がOJTの課題を解決し得るものであることから、ワークプレイスラーニングが注目されるようになりました。

ワークプレイスラーニングを取り入れると、以下のようなメリットがあります。

・従業員のエンゲージメント向上

・学習内容が定着しやすくなる

・さまざまなリソースから学びのチャンスがある

ワークプレイスラーニングを円滑に運用するために、欠かせない3つの要素は以下の通りです。

・従業員が自発的に学べる環境

・企業内SNSや情報を蓄積するデータベース

・上司やメンターから支援やフィードバックを受けられる体制

「実務」と「学習」を連携させたワークプレイスラーニングの具体例は、以下のようなものがあります。

・メンター制度を取り入れたOJT

・ナレッジマネジメント

企業の事例を2つご紹介しました。

・ Amazon.com, Inc.

・ Kellogg Company

常にあらゆるリソースから新しい知識を吸収し、実務に生かす仕組みを整えることは、従業員自身の成長のみならず、組織力の向上へとつながります。目まぐるしく変化するビジネス環境に対応していくためにも、自社の教育制度にワークプレイスラーニングを取り入れてみてはいかがでしょうか。

社員教育や人材開発を目的として、

・eラーニングを導入したいが、どう選んだらよいか分からない

・導入したeラーニングを上手く活用できていない

といった悩みを抱えていませんか?

本書は、弊社が20年で1,500社の教育課題に取り組み、

・eラーニングの運用を成功させる方法

・簡単に魅力的な教材を作る方法

・失敗しないベンダーの選び方

など、eラーニングを成功させるための具体的な方法や知識を

全70ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社の人材育成のためにご活用ください。

プライバシーポリシーをご確認いただき「個人情報の取り扱いについて」へご同意の上、「eBookをダウンロード」ボタンを押してください。

[1] モーガン・マッコール : 南カリフォルニア大学マーシャル・ビジネススクール教授。早期選抜、次世代リーダー育成、経営者の脱線に関する研究の第一人者。南カリフォルニア大学に招聘される以前は、クリエイティブ・リーダーシップ研究所のリサーチ部門のトップを務める。リーダーシップ、マネジメントに関する専門誌の編集委員として活躍する

(引用:https://www.hmv.co.jp/artist_%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%BBW-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB_200000000990527/item_%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC-%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%82%B2%E6%88%90%E6%B3%95_3088726)

[2] 株式会社 PR TIMES「新人・若手社員の「OJT」に関する調査結果」, https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000082530.html

[3] 学習内容の定着率を表すラーニングピラミッドによると、講義を聞く(5%)に比べて、学んだことを実践する(75%)、他の人に教える(90%)の方が圧倒的に定着率が高い

https://career-ed-lab.mynavi.jp/career-column/707/

[4] ブレンディッドラーニングがもたらす職場での行動変容

https://alue.sg/jp/blended-learning-hr-development/

[5] Kellogg Companyでは、「物事を素早くそして容易に学んで理解することができ、成功と失敗の両方を学習経験として生かすことができる学習者」と定義

参考)

ワークプレイスラーニングとは?学びは現場で7割以上が起きている!

https://habi-do.com/blog/workplace-learning/

ワークプレイスラーニングとは

https://www.revicglobal.com/column/keyword35/

ワークプレイスラーニング (Workplace Learning):質問編

http://www.nakahara-lab.net/blog/archive/1258

【インタビュー】不況下を生き残るための企業力を支える、人材力と情報力の強化 (2/2)

https://www.sbbit.jp/article/cont1/18685?page=2

ワークプレイスラーニングの実践的展開(上)(下)

http://www.keicon.co.jp/files/2014/08/4e3a9044be9914e5fb316eafbdff0abb.pdf