メンター制度とは、新入社員や若手社員に対し、直接の上司に当たる人とは別の人が指導・相談役となってメンタル面を中心にサポートを行う仕組みを指します。

「メンター制度の導入を検討したい。ラフでよいのでプランを作ってみてほしい」

上司からそう指示されたら、どのように設計しますか?

メンター制度を設計するに当たっては、目的をどのように整理すればよいのか、具体的に何をすればよいのか、メリットとデメリットは何か、どのような効果が期待できるのかなど、ぼんやりとはイメージできていても明確に設計に落とし込むことができないという方も多いのではないでしょうか。

そもそもOJT制度と何が違うのか、メンターはどうやって選べばよいのかといった疑問もあるかもしれません。

そこで本稿では、そもそもメンター制度とは何か、どう設計すべきかを説明します。メンター制度の基本的な枠組みを踏まえ、効果的な運用方法や成功事例もご紹介します。

運用に成功した企業はどのような課題を解決できたのか、得られた効果はどのようなものか、導入前と導入後ではどう変わったのかなど、実際の事例を見て、メンター制度についての理解をより深めましょう。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

1. メンター制度の位置付け

まずはメンター制度について、概要を解説します。メンター制度が採用される背景や内容、考え方などを把握しましょう。

1-1. なぜメンター制度なのか?(Why)

少子高齢化が進む中、多くの企業は人材不足に頭を悩ませています。また、売り手市場といわれる現在、学生は大手企業に集まり、中堅以下の企業は中途採用による充足を余儀なくされています。

転職を狙う社会人経験者にとっても好機と捉えられ、短期的に在籍するだけですぐに転職してしまう若手が多く見られるようになりました。

企業が存続し、成長し続けるためには、根幹となる経営理念の下、その企業が培ってきた風土や経験を受け継いでいく従業員の存在が必要不可欠です。しかし、採用難や労働者の流動性の向上により、一つの企業に根付いて風土や経験を受け継いでいく従業員が育つ時代ではなくなりました。

以前は従業員が辞めたら追加採用するだけでよかったのですが、前述の通り、追加採用者の定着率は期待するほどではありません。既存の従業員の負担ばかりが増える中、政府主導の「働き方改革の推進」により、残業削減を中心とした労働時間の短縮にも努めなければなりません。

これからは従業員満足度が低い企業から高い企業へ人材が移るといわれており、従業員の定着率が低い企業にとっては八方塞がりの状態といえます。

企業の人事部門は、採用戦略と同等に定着戦略を重要視する必要があります。人材が定着しないと、短期的には採用にコストがかかり、生産性も上がりません。また、中長期的には、前述した企業の風土や経験の伝承に影響を及ぼします。採用した従業員の定着を図るには何をすべきでしょうか。

その解決策として、メンター制度を導入する企業が増えてきているのです。

1-2. そもそもメンター制度とは何か?

メンター(Mentor)という言葉はギリシャ神話に登場する「メントル」という指導者の名前が語源といわれています。現在では、指導する側をメンター、指導される側をメンティ(Mentee)、その指導方法をメンタリング(Mentoring)と呼んでいます。

制度としてのメンタリングは、1970年代にアメリカの企業で取り入れられ始めたといわれており、日本企業には1990年代に外資系企業を中心に導入されるようになりました。

冒頭でも説明した通り、一般的には、主に新入社員や若手社員に対して、直接の上司に当たる人とは別の先輩社員をメンターとして任命し、仕事上の悩みや不安の解消、企業理念の浸透や業務の指導など、人材を育成していく仕組みの一つとして導入されています。

1-3. 型にはめず、自社にあった設計をすることが大切

企業によってはOJT制度やブラザー・シスター制度を導入しています。これらとメンター制度は何が違うのでしょうか。

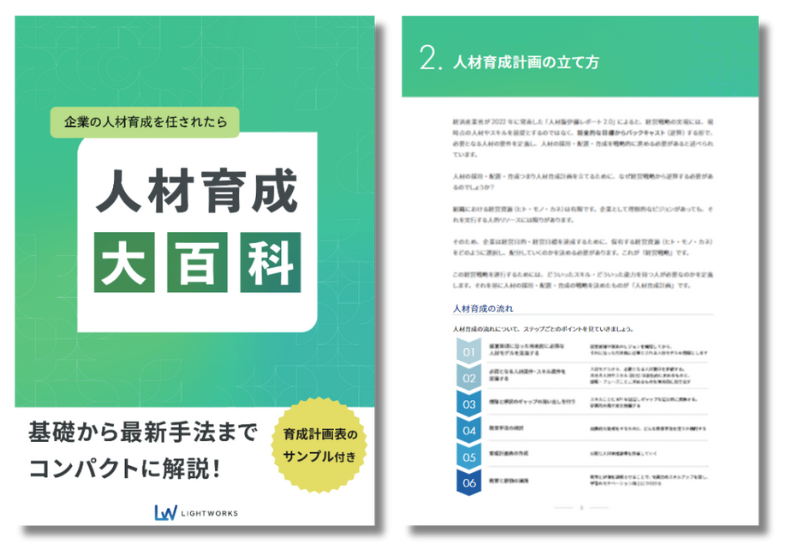

一般的には、OJT制度が業務プロセスに基づいた実務指導中心の仕組みであるのに対し、メンター制度は経営理念や組織風土に基づいたマインド共有やメンタルサポート(悩み相談、モチベーション向上など)を重視する仕組みとして考えられています。

ブラザー・シスター制度は両者の中間的役割と位置付けられていますが、指導する側も比較的入社年数が短い従業員のため、指導・相談の範囲は狭く設定されるケースが多いようです。

(図表1)メンター制度の位置付け

実務指導においては、主な発信者は指導する側(先輩)で、業務上のルールやコツを教えつつ、到達目標の設定と進捗管理が求められます。よって、その指導には厳しさも求められ、指導する側(先輩)と指導される側(後輩)は師匠と弟子のような関係となります。

一方、メンタルサポートでは、主な発信者は相談する側(後輩)で、相談される側(先輩)は相手の内面を引き出し、悩みがあればその解決をサポートすることが求められます。相談する側(後輩)と相談される側(先輩)とは、上下というよりも横に近い関係となります。

OJT制度とメンター制度は形式的な違いはありますが、どちらも必要な仕組みであり、明確に区分すべきものでもありません。実務指導を通じてその他の相談にも応じていくといったように、メンター制度とOJT制度をブレンドして、実務指導とメンタルサポートの両方を行うケースもあります。

その場合、組織としては指導・相談役を複数人配置する必要がなく、人的負荷の面では効率的です。一方で、実務がうまく習熟できない場合や指導者とのコミュニケーションがうまくいかない場合、相談できる相手がいなくなってしまいます。

メンター制度の設計やメンターの選定をする際は、書籍などに書かれているような一般的な雛形に当てはめて考えるのではなく、自社にとって何が最適かを考え、柔軟に設計する方がよいでしょう。

人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する

eラーニングを成功させるための具体的な方法を詳しく解説⇒「教育担当がこっそり開くパーフェクトガイド eラーニング大百科」をダウンロードする

2. メンター制度 設計の3ステップ(What、Who、How)

次に、メンター制度の設計方法を解説します。何を目的に、どのようなメンター制度を作り上げていくべきか、ポイントを把握しましょう。

2-1. メンター制度で何を目指すのかを明らかにする(What)

メンター制度を設計するに当たり、まず自社がこの制度を通じて何を達成したいかを明確にしておく必要があります。現在の人事上の課題は何なのか、それによってメンター制度の在り方も変わります。

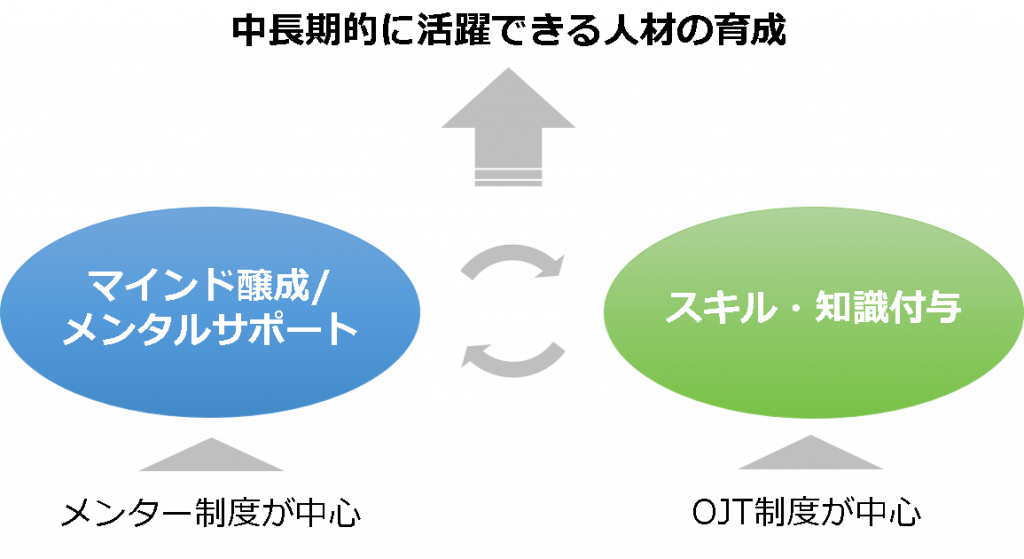

メンター制度は新卒入社社員を対象とし、その定着を目的とすることが一般的ですが、人事上の課題によっては、中途入社社員、新任管理職、育児休職からの復職者を対象にすることもあります。

目的を達成し得たかを確認するためには、目的に対する定量的指標を設定する必要があります。

例えば新卒入社社員の定着を目的とするなら3カ月後、半年後、1年後の定着率を把握し、結果に応じてメンター制度を改善するといったPDCAサイクルを回すとよいでしょう。その際には、効果検証の比較という観点から、運用開始前の定着率も抽出しておくことが大切です。

また、メンター制度の副次的な目的として、メンターにマネジメントの一端を早めに体験させることによる人材育成が挙げられます。

中間管理職は多様性のある部下一人一人をマネジメントするため、負荷が非常に高いといわれています。

その中、若年層や中間層がマネジメントの一部をサポートできたり、中間管理職の難しさを理解できたりするようになれば、組織内の役割分担が明確になり、相手の気持ちを理解し、助け合い、思いやる組織をつくることができます。

(図表2)メンター制度の導入目的例

2-2. メンターを選定する(Who)

メンター制度を通じて何を目指すかが具体的になれば、おのずとメンティ、メンターはどういう属性の人物となるかが決まってきますが、メンターの選定、メンティとメンターの組み合わせには配慮が必要です。

メンターに任命することでマネジメントの一端を早めに体験させるといった副次的な効果を期待することもできますが、メンター制度の最大の目的はメンティのサポートです。それを実施できるマインドを持った人物を選定しなければなりません。

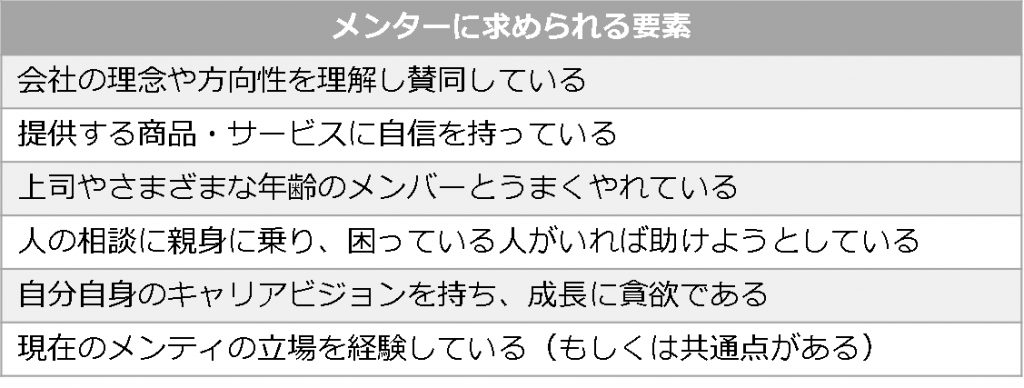

(図表3)メンターに求められる要素例

メンティが新卒入社員である場合、歳が近い先輩ほど共感が得られやすく、悩み事も相談しやすいと考えるので、メンターは入社2~3年目の若手社員が任命されることが多いようです。

その場合、部下の育成を本業とする管理職とは異なり、コミュニケーションの基本スキルがまだ十分に教育されていないケースが多いので、まずメンターとなるための練習が必要です。

例えば、相手の話を一旦全て聞ききる「傾聴」、相手が自身の考えを深められるようにする「質問」、自社に必要な人材だと伝える「承認」など、メンタリングをさせる前に、メンターにはコミュニケーションに関する簡単なトレーニングを施すとよいでしょう。

2-3. メンター制度の運用方法を決める(How)

メンター制度は定型的な部分と非定型的な部分で運用されます。定型的な部分とは、メンタリングの期間、周期、1回当たりの時間・場所、確認内容などです。一方、非定型な部分とは、日常的な声掛けや気遣いです。

まずは、定型的な部分の運用の仕方から見てみましょう。

一般的にメンタリングの期間は入社半年~1年、周期については、入社3カ月以内は週に1回、3カ月経過後は隔週もしくは月に1回、時間は30分程度、場所は会議室などの2人になれる場所で実施します。よりリラックスした雰囲気で本音を話せるよう、社外で食事しながら、という企業もあるようです。

次に、非定型的な部分については次のような方法が挙げられます。

メンタリングを形式的なものにせず、より効果的なものにするには、日常的なコミュニケーションを通じ、メンターが見守っている安心感を与えることが重要です。具体的には、まずメンターがメンティの存在とその状態を確認することです。

「今日も出社しているか」「表情は明るいか」「周りの従業員とうまく交流できているか」など、メンティ の変化にいち早く気付けるようにしたり、「今日も元気にあいさつしていたね」「だいぶ雰囲気に溶け込んできたね」など、メンティが前向きになるために背中を押すような一言を掛けたりしましょう。

また、上記とは別に、メンター制度を推進・運用するチームが各メンティ、メンターを横串で見ることも重要です。

メンタリングがうまくいっていない場合や、メンティからあまり発信がない場合には、メンティにヒアリングした上でメンターにアドバイスをするなど、第三者の視点からフォローすることが必要です。

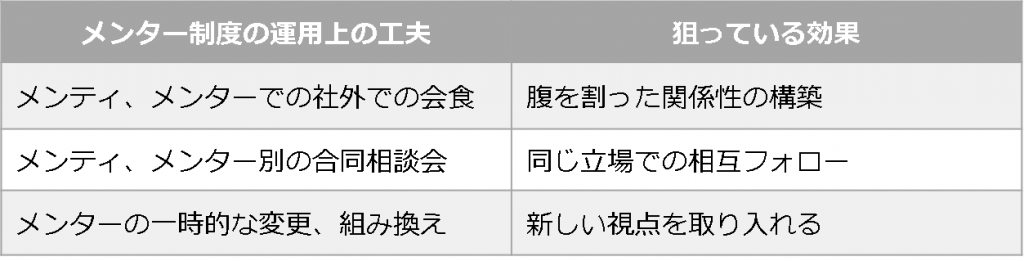

さらに、メンティとメンターを別々に集めて合同相談会を実施すると、各メンターは自分以外のメンタリングの仕方を参考にすることができます。その他、メンター全体に対するアドバイスを受けることによって、同じ目的に向かう上での一体感を得たりレベルアップにつながったりすることも期待できます。

メンター制度推進・運用チームは、個々のメンタリングおよび全体の方向性を観察し、必要に応じて軌道修正を行いましょう。

(図表4)メンター制度の運用上の工夫例

3. メンター制度の設計・運用事例

それでは、実際に企業で行われているメンター制度の事例を見てみましょう。メンター制度導入前と導入後を比較しながら紹介します。

3-1. 製造業A社:新卒入社社員のOJT制度にメンタリング要素を追加

日本を代表する製造業A社の事例です。

メンター制度導入前の課題

A社では、各新卒入社社員に1人ずつOJTトレーナーを配置しています。年間スケジュールに沿って、早期に業務を習熟することのサポートが目的で、それ自体は機能していました。

しかし、一方的に淡々と業務を教える形になってしまい、新卒入社社員に入社前とギャップはあるか、周りとうまく打ち解けられているか、悩みはあるか、モチベーションはどうかなどの点について、人事部や上司がトレーナーに聞いてもよく分からない状況でした。

組織のメンバーからも、トレーナーが計画的に教えているので横から口出しをして妨げになってはいけないという遠慮があり、新卒入社社員はなかなか先輩とコミュニケーションが図れず、組織になじめないようでした。

メンター制度導入後の変化

A社はトレーナーとしての業務指導以外に、メンタリングの時間を設けました。新卒入社社員が聞きたいことを聞き、話したいことを話す雑談の場という位置付けです。金曜日の夕方に30分程度、会議室でお菓子を食べながらリラックスした雰囲気で行っています。

これによって新卒入社社員とトレーナーがお互いどういう人物か分かり、コミュニケーションがより円滑になりました。

また、数回に1回はメンタリングにゲストとして他部門のメンバーを交えるなど、交流の場としても活用しています。

新卒入社社員は、「自分には高度なスキルレベル以前に、家族的な仲間意識や助け合いの精神が求められている」「自分は組織の役に立っていないのでは、という不安から解放された」と言っており、居心地の良い職場となっているようです。

3-2. サービス業B社:中途入社社員向けにメンター制度を導入

ベンチャー企業から業界大手に成長しつつあるサービス業B社の事例です。

メンター制度導入前の課題

B社は他社で経験を積んだ即戦力を中途採用する方針で、メンバーは少数精鋭です。入社間もない従業員も、大きなプロジェクトを担当し、さまざまな新規ビジネスに携われることが魅力に挙げられています。

しかし、少数精鋭の従業員の中で、際立った結果を出すことは容易ではありません。新卒大量採用の企業とは異なり、新人を教える仕組みや文化がなく、個々の能力への依存度が高かったようです。

結果的に中途入社社員の何割かは短期間のうちに退職してしまい、それをやむを得ないとする風潮がありました。

メンター制度導入後の変化

B社では、部署の異なる先輩社員をメンターに任命し、週1回30分間のメンタリングを実施して、中途入社社員の孤独感を取り除くためのメンタルサポートを開始しました。

B社のメンター制度は、月1回社外でのメンターとメンティでの会食を推奨している点が特徴的です。これはON/OFFを切り替え、お互いに腹を割った話ができるといった効果があるようで、当事者たちにはとても好評です。

時にはメンターの声掛けにより、他部門の従業員を交えて会食をしたり、1カ月間だけメンティ、メンターの組み合わせを変えたりして、新しい視点を得る工夫をしています。

また、同社ではメンター制度全体を運用する「メンター統括」を任命し、メンター統括が主催してメンターが全員集まる「メンター合同相談会」や、新人が全員集まる「新人合同相談会」をそれぞれ月1回1時間ずつ実施しています。

これにより、メンター間で連携しやすくなったり、中途入社で年齢が異なる新人同士に同期としての仲間意識が芽生えたりしています。

4. まとめ

メンター制度とは、新入社員や若手社員に対し、直接の上司に当たる人とは別の人が指導・相談役となってメンタル面を中心にサポートを行う仕組みです。

少子高齢化が進む中、人材不足の解消や人材の定着、自社の風土や経験を受け継いでいく従業員の育成は企業にとって大きな課題です。メンター制度はこうした課題への打ち手として活用されています。

メンター制度を導入するには、「何を目指した制度か」を明確にし、それを何らかの指標で管理することが重要です。また、メンターの選定、メンティとメンターの組み合わせには配慮が必要であり、メンターが若年層の場合は運用前にコミュニケーションのトレーニングを実施するとよいでしょう。

その他、メンター制度推進・運用チームが各メンティ、メンターやメンタリングの状態を観察し、相互補完を支援することも大切です。

日本でもメンター制度の導入は進んでいますが、その形態は多種多様です。メンター制度の定義や一般的な雛形にとらわれることなく、自社の課題に最適な対策として、メンター制度を設計することが何より重要です。

社員教育や人材開発を目的として、

・eラーニングを導入したいが、どう選んだらよいか分からない

・導入したeラーニングを上手く活用できていない

といった悩みを抱えていませんか?

本書は、弊社が20年で1,500社の教育課題に取り組み、

・eラーニングの運用を成功させる方法

・簡単に魅力的な教材を作る方法

・失敗しないベンダーの選び方

など、eラーニングを成功させるための具体的な方法や知識を

全70ページに渡って詳細に解説しているものです。

ぜひ、貴社の人材育成のためにご活用ください。

プライバシーポリシーをご確認いただき「個人情報の取り扱いについて」へご同意の上、「eBookをダウンロード」ボタンを押してください。