「36協定ってどんなものか、実は人に説明できるほどは分かっていないかも……」

36(サブロク)協定について、曖昧な理解しかできていない人は意外に多いかもしれません。

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定」といい、時間外労働や休日勤務に関する労使協定です。

労働基準法(労基法)の第36条に基づく労使協定であるため、36協定と呼ばれています。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日出勤をさせる場合には、労使の合意が必要になり、この36協定の締結なしには、従業員に法定労働時間を超えて残業をさせることはできません。

2019年4月には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が施行されたことに伴い、残業時間に上限が設けられ、36協定を締結していても時間外労働の上限規制に違反すると罰則が科せられるようになりました(中小企業は2020年4月に施行)。

さらに2024年4月からは、これまで時間外労働の上限規制の対象として猶予期間であった事業、すなわち建設業、運送業、医業、鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業も適用されます。

本稿ではこの36協定について、図表や例を挙げながらできるだけ簡単に、かつ網羅的に解説します。

目次

1. 【基礎知識】36協定を簡単に解説

36協定とは、労働者に時間外労働または休日労働をさせようとする場合に、労使間で締結しなければならない協定のことで、正式には「時間外・休日労働に関する協定」といいます。労基法第36条が根拠となっているため、36協定と呼ばれています。

労基法36条は時間外および休日の労働について規定しています。この条文によると、使用者は労働者と書面による協定を締結し、行政官庁に届け出ることで労働時間の延長や、休日労働をさせることが可能となります。

労使協定というと使用者と労働組合の間で締結するものという印象があるかもしれませんが、36協定についてはアルバイトやパートタイマーを含め、労働者が1人でもいれば協定を結ぶ必要があります。したがって、ほぼ全ての事業場について36協定が適用されるといえるでしょう。

派遣労働者などの非正規社員についても協定が必要ですが、派遣労働者は派遣会社と雇用契約を結んでいますので、派遣先ではなく、派遣元と36協定を締結する必要があります。

派遣元で36協定が締結されていない場合、派遣先の使用者は派遣労働者に対して残業を命じることはできません。また、出向者は出向元ではなく、出向先での36協定が適用されることにも注意が必要です。

労基法は1947年に制定されてから改正が加えられていますが、限度時間を超える時間外労働を抑えるため、その強化が進められています。

2019年4月に施行された改正労基法では、これまでは限度がなかった「臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合」の時間外労働についても上限規制が設けられました。

参考)厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」 |

では、36協定を届け出ることで可能となる「時間外労働・休日労働」と、「時間外労働の上限」について詳しく見ていきましょう。

1-1. 時間外労働・休日労働

まずは「時間外労働・休日労働」です。いずれも36協定を締結して初めて可能となります。

(1)時間外労働

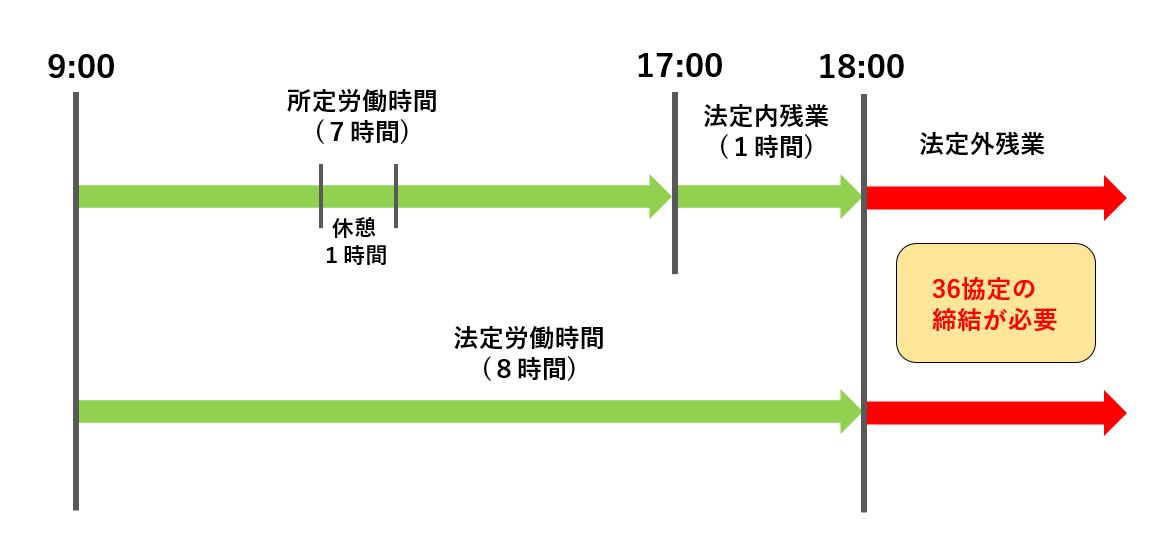

労基法では法定労働時間として、原則1日8時間、1週間40時間と定められており、これを超える残業については、36協定の届け出が必要です。

ほとんどの企業が就業規則や雇用契約書で就業時間を規定していますが、この就業時間を「所定労働時間」といい、法定労働時間を超えて設定することは原則としてできません。

一方、7時間など所定労働時間を法定労働時間よりも短く定めているケースでは、36協定の届け出を出さなくても法定労働時間以内であれば、「法定内残業」として残業をさせることが可能です。

図)36協定

(2)休日労働

労基法では「法定休日」として、1週間に1日以上、または4週間に4日以上の休日を設けなければいけないと定められており、法定休日に働かせる場合には36協定の届け出が必要です。

週休2日制の企業であれば、法定休日に労働させることはないため、36協定の届け出は必要ありません。また、週休2日のうち1日だけ休日出勤をしたとしても、法定労働時間(週40時間)以内であれば、同様に36協定の届け出は不要です。

具体的には以下の通りです。

参考)36協定が必要ないケース

※土日の週休2日制の企業の場合

曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 計6日 |

労働時間 | 休み | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 5時間 | 計40時間 |

このケースでは、土曜日に休日出勤をしているものの週1日休日があり、かつ労働時間も1日8時間以内、週40時間以内であるため、36協定の届け出は必要ありません。

参考)36協定が必要なケース

※土日の週休2日制の企業の場合

曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 計7日 |

労働時間 | 2時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 3時間 | 計40時間 |

週休2日制で法定休日が特定されていない場合、法定休日は暦週(日~土曜日)で後に来る休日となります。このケースでは、土日どちらも出勤しており、土曜日が法定休日の労働となるため、36協定の届け出が必要です。

1-2. 時間外労働の上限規制および2024年4月以降に適用となる業種の取り扱い

前述のように、36協定を届け出れば法定労働時間を超える労働や、法定休日の労働が可能になります。

しかし、いくらでも残業・休日出勤をさせてよいわけではありません。時間外労働の上限が定められています。ここではその内容を確認しましょう。

表)時間外労働の上限

一般の労働者 | 変形労働時間制の労働者 (3カ月を超える1年単位) |

・月45時間 ・年360時間 | ・月42時間 ・年320時間 |

時間外労働および休日労働の合算が月100時間未満、かつ2~6カ月の平均が80時間以内 | |

上記を超える労働をさせる場合には、「特別条項付き36協定」を締結しなければなりません。

特別条項付き36協定を締結すれば、繁忙期など特別な事情がある時期については、上記を超える労働をさせることが可能になります。ただし、以下を守る必要があります。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働が45時間を超える月が年6カ月以内

- 時間外労働および休日労働の合算が月100時間未満、かつ2~6カ月の平均が80時間以内

この時間外労働の上限規制は、大企業に対しては2019年4月1日に、中小企業には1年の猶予期間が設けられ、2020年4月1日から施行されました。

さらに、対応に時間を要すると見なされ5年の猶予を与えられていた建設業、運送業、医業(医師)、鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業も、2024年3月31日に猶予期間が終了し2024年4月1日以降は時間外労働の上限規制の対象となります。

これにより、労基法における時間外労働の上限を厳守しなければなりません。また、これらの業種における2024年4月1日以降の36協定は、全て新様式で届け出る必要があります。

各事業の主な規制内容は以下の通りです。

■建設業

災害時における復旧および復興の事業を除き、上限規制が全て適用

■運送業

特別条項付き36協定を締結する場合、年間時間外労働の上限が960時間

■医業(医師)

特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働・休日労働の上限が最大1860時間[1]

■鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

上限規制が全て適用

2. 36協定で取り決めること

前章では、36協定の届け出によって何が可能になるのかを見てきました。

ここでは、36協定において労使間で取り決める内容と36協定の締結から届け出までの流れについて解説します。

なお、労使間で協定を結んだとしても、36協定の届け出をしない限り協定は有効になりません。有効期限前に、届け出まで済ませるようにしましょう。

前章と重なる部分もありますが、改めて見ていきましょう。

- 労働者側の代表の決定

- 協定の締結

- 特別条項付き36協定の締結(必要な場合)

- 協定届の作成

- 協定届の提出

- 36協定の周知

2-1. 労働者側の代表の決定

使用者と協定を締結する労働者側の代表を、以下の要件に沿って決定します。

ア.労働者の過半数で組織される労働組合がある場合はその労働組合が代表となる

イ.労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者が代表となる(労働者が1人の場合はその人)

なお、イの代表者は、以下のどちらにも該当する者でなければなりません。

- 監督または管理の地位にない者

- 労使協定の代表者を選出することを明らかにした上で、投票または挙手などの方法により選出された者

使用者が指名した者を代表として選出した場合や、親睦会の幹事などを自動的に代表にした場合、協定は無効です。

2-2. 協定の締結

労使は以下の事項について協定を結ぶ必要があります。

(1)時間外労働をさせる具体的な事由

具体的な事由を明確にする必要があります。

(2)時間外労働をさせる業務の種類

対象業務を拡大することのないよう、業務を細分化することで範囲を明確にしなければなりません。

(3)時間外労働者の数

対象となる労働者の人数を、(1)の具体的な事由ごとに明確にする必要があります。

(4)対象期間

1年間に限られます。

(5)1年の起算日

1年間の時間外労働を計算する際の起算日を定めます。その1年間は、協定の有効期間にかかわらず、起算日は同一の日でなければなりません。

(6)1日・1カ月・1年の時間外労働・休日労働

坑内労働など法令で危険有害業務と定められている業務における労働時間の延長については、1日2時間までという上限があります。

また、1カ月・1年の時間外労働の上限ついては、一般の労働者と変形労働時間制の労働者で異なります。

表)時間外労働の上限(※再掲)

一般の労働者 | 変形労働時間制の労働者 (3カ月を超える1年単位) |

・月45時間 ・年360時間 | ・月42時間 ・年320時間 |

時間外労働および休日労働の合算が月100時間未満、かつ2~6カ月の平均が80時間以内 | |

一般の労働者の場合、月45時間、年360時間が上限です。上限を超えた時間外労働は、特別条項付き36協定を締結していない限り違法となります。

(7)有効期間

通常1年間が望ましいとされています。

有効期間が満了すると協定は失効しますので、再度締結することが必要です。協定の際に自動更新という条項を設けることも可能ですが、労使間で更新について確認し異議の申し出がなかったことを、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

2-3. 特別条項付き36協定の締結(必要な場合)

特別な事情により原則の時間外労働の上限を超えて労働をさせる場合は、特別条項付36協定を結ぶ必要があります。

特別条項付36協定を締結するには2-2で挙げた事項に加え、以下のことを定めなければなりません。

(1)限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情

具体的に定める必要があります。また、特別の事情は臨時的なものに限られます。「業務上やむを得ない場合」や「業務の都合上必要な場合」など、恒常的な長時間労働を招く可能性がある事情は認められません。

(2)限度時間を超えて労働させる場合における手続き

協議、通告など、必要となる労使間の手続きを具体的に定めなければなりません。

(3)限度時間を超える一定の時間

臨時的な特別な事情がある場合でも、以下が限度とされています。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働および休日労働の合算が月100時間未満、かつ2~6カ月の平均が80時間以内

また、延長する時間は、可能な限り短くするように努めなければなりません。

(4)限度時間を超えることができる回数

(1)で定めた特別な事情が発生した際は、年に6回まで(3)で定めた時間まで延長することができます。

(5)限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置

労働者の健康や福祉を確保できるよう、医師による面接指導の実施や勤務間インターバルの設定など、具体的な措置を定めることが必要です。

(6)限度時間を超えて働かせる場合の割増賃金率

限度時間を超える労働時間の割増賃金率は、法定割増賃金率(25%)を超えるように努力する必要があります。

なお、大企業、中小企業ともに月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は50%以上に設定しなければなりません(中小企業に関しては2023年4月に、25%から50%に引き上げられました)。

【取り決め例】

延長時間が月45時間を超えた場合の割増賃金率を35%とし、年360時間を超えた場合の割増賃金率は40%とする。

この場合の割増賃金率は以下のように設定する必要があります (2023年時点) 。

- 月45時間以内→25%

- 月45時間超、月60時間以内→35%

- 月60時間超→50%(大企業、中小企業ともに)

- 年間360時間超→40%

参考)厚生労働省労働基準局監督課「モデル就業規則」,2023年7月版,P50,

https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf(閲覧日:2024年3月5日)

2-4. 協定届の作成

指定の様式に従って協定届を作成します。

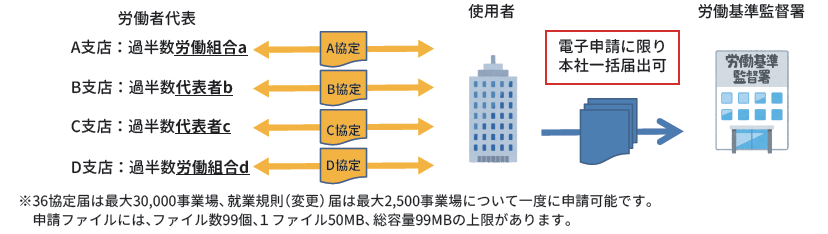

協定届は事業場ごとに締結する必要があります。本店や支店があれば協定届は両方について作成し、各々管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。

2-5. 協定届の提出

作成した協定届を管轄の労働基準監督署に提出します。届け出をもって協定が有効になるため、有効期間開始前に届け出る必要があります。

なお、2021年3月末より、事業場ごとに労働代表者が異なる場合でも、電子申請に限り、本社から一括での届け出が可能になりました。

図)36協定の電子申請の流れ

出典:厚生労働省「労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!」,P1,https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000724367.pdf(閲覧日:2021年8月23日)

2-6. 36協定の周知

協定の内容を下記の(1)〜(3)のいずれかの方法を用いて労働者に周知する必要があります。

(1)労働者の見やすい場所に掲示するまたは書類を備え付けること

(2)書面を労働者に交付すること

(3)パソコンなどの記録媒体に記録し、労働者が常時確認できるようにしておくこと

参考)厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/3504/201417102954.pdf(閲覧日:2021年8月23日)

36協定は、労使間で協定を締結、協定届を作成、労働基準監督署に提出、労働者に周知することで手続きが完了します。

3. 36協定に違反した場合の罰則

36協定に違反すると、労基法119条が適用され、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

しかし、実際には一度の突発的な違反行為で罰則行為が適用されることはほとんどありません。労働基準監督署から是正勧告が出され、改善に向けての措置が求められることになります。

コンプライアンスの観点からも、罰則があるかどうかではなく、法令違反にならないような体制を普段から整えておくことが重要です。

4. 時間外労働が法令違反になるケース

36協定を締結していない場合はもちろん、36協定を締結している場合であっても、時間外労働は法令違反になるケースがあるため、慎重にならなければなりません。

ここでは、時間外労働が法定違反になるケースについて解説します。

4-1. 36協定を締結していない状態での時間外労働

36協定を締結していない場合、法定労働時間である1日8時間、1週間40時間以上の労働をさせることは法令違反となります。

「所定労働時間が7時間の場合の1時間の時間外労働」のように、8時間に収まる範囲での時間外労働は問題ありませんが、法定労働時間を超える労働をさせることはできません。

4-2. 特別条項を締結していない状態での月45時間・年360時間以上の時間外労働

36協定を締結していても、月45時間・年360時間以上の時間外労働は法令違反となります。

月45時間・年360時間以上の時間外労働をさせる場合には、特別条項を締結しなければなりません。

4-3. 時間外労働と休日労働の合算が月100時間以上、または2~6カ月の平均が80時間以上

36協定を締結していても、時間外労働と休日労働を合わせて月100時間以上働かせることはできません。また、月100時間以内であっても、それが複数月続き、2~6カ月の平均が80時間を超えることは禁止されています。

なお、特別条項を締結している場合は、上記に加え年720時間以上の時間外労働も法令違反となります。

4-4. 法定外労働時間に割増賃金の設定をしていない

法定労働時間を超えて働かせる場合、通常の賃金に少なくとも法定割増賃金率である25%を上乗せしなければなりません。

なお、大企業の場合、月60時間を超える時間外労働には割増賃金率50%を上乗せするよう定められており、2023年4月からは中小企業も割増率が25%から50%以上に引き上げられました。

36協定を締結していても、法定労働時間を超える場合には割増賃金を支払わなければ法令違反となるので注意しましょう。

5. 36協定の現状と課題解決への道

36協定によって、時間外労働について取り決めがされているとはいえ、それが守られていないのが現状です。

長時間の労働時間を抑え込もうとする法令があるにもかかわらず、長時間労働によって過労死する人や、体を壊す労働者が後を絶ちません。

企業には、従業員の健康を守る義務があります。36協定の現状と課題を踏まえ、そして課題を解決するために努めなければなりません。

ここでは、36協定の現状と課題解決のために努めるべきことについて解説します。

5-1. 36協定の現状と課題

2013年度の厚生労働省の調査[2]によると、36協定を締結している事業場は大企業で94.0%、中小企業で43.4%でした。大企業のほとんどが36協定を締結している一方で、中小企業は半数以下という結果になっています。

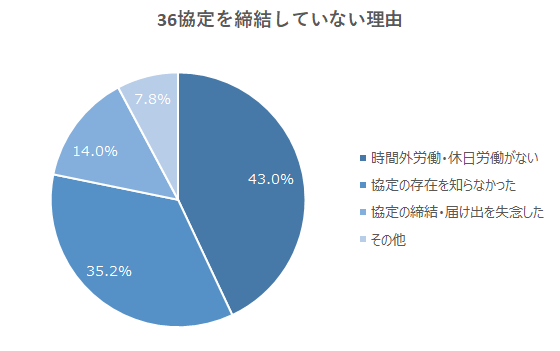

また、36協定を締結していない理由についての調査結果は以下の通りです。

厚生労働省労働基準局「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」,2013年10月公表,P22を基に編集部にて作成,https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_1.pdf(閲覧日:2021年9月2日)

調査対象となった事業場の35.2%が、36協定の存在すら知らないと回答しています。協定の締結や届け出を失念していたという理由も少なからずあります。

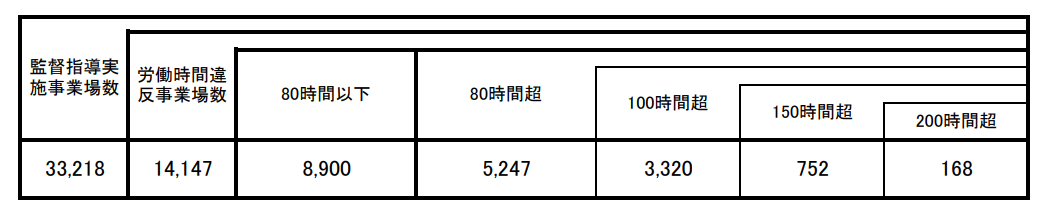

次に、労働基準監督署が2022年4月から2023年3月に、3万3218事業場に対して実施した監督指導の結果[3]を見てみましょう。

監督指導実施事業場3万3218事業場のうち、労働基準関係法令違反があったものは、半数を大幅に超え2万6968事業場(81.2%)に上りました。

主な違反内容は以下の通りです。

表)主な違反内容

違法な時間外労働が あったもの | 賃金不払い残業があったもの | 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの |

1万4147事業場(42.6%) | 3006事業場(9.0%) | 8852事業場(26.6%) |

厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します」,2023年8月3日公表,P2を基に編集部にて作成,https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969975.pdf(閲覧日:2024年3月4日)

多くの事業場で労働基準関係法令の違反があったことが分かります。中でも目立つのは、違法な時間外労働があった、賃金不払い残業があった、過重労働による健康障害防止措置が未実施、という事例でした。

法令があるのにもかかわらずこれほどまでに違反が多いという現状を軽視することはできません。監督指導を実施した3万3218事業場における時間外・休日労働時間が最長の者の実態は下表の通りです。

表)違法な時間外労働があった事業所における最長時間外・休日労働時間

出典:厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します」,2023年8月3日公表,P4,https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969975.pdf(閲覧日:2024年3月4日)

違法な時間外労働があった1万4147事業場において、時間外・休日労働が最も長い者を確認したところ、5247事業場で月80時間を超えていました。そのうち、月100時間超が3320事業場、月150時間超が752事業場、月200時間超が168事業場と報告されています。

5247事業場で過労死ラインといわれる月80時間を超える時間外・休日労働を行っていた実態が分かりました。

5-2. 課題解決のために企業が心がけるべきこと

36協定が締結されずに時間外労働が行われている大きな原因の1つに、労働者が「法令を知らない」ことが挙げられます。

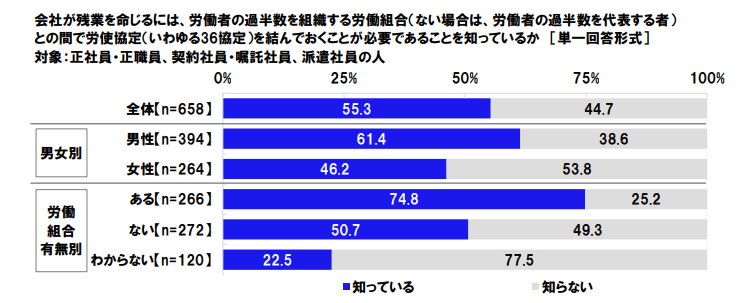

全国の15歳以上の働く男女を対象にした調査「『36協定』『日本の社会』に関する調査2019」[4]を見ると、「会社が残業を命じるためには、36協定の締結が必要」の認知率は55.3%でした。

出典:日本労働組合総連合会「「36協定」「日本の社会」に関する調査2019」,2019年5月29日公表,P2,https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20190529.pdf?39(閲覧日:2024年3月5日)

今後の36協定の問題解決、その他の労働条件の改善のためには、まず労働者への周知を徹底していくことが重要なポイントといえるでしょう。

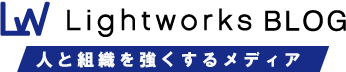

6. 新しくなった36協定届の書き方

2021年4月より、36協定届の様式が新しくなりました。届け出日が2021年4月1日以降の場合には、この新様式で届け出なければなりません。

また、2024年3月31日まで適用猶予されている事業・業務は、2024年4月1日から業種ごとに異なる新しい様式で届け出を行うことになります。

36協定届は毎年届け出なければならないため、慣れている企業でも注意が必要です。

以下は、新様式の記載例です。

出典:厚生労働省「36協定届が新しくなります」,P2,https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf(閲覧日:2021年8月23日)

具体的な変更点は以下の通りです。

変更点(1) 36協定届における押印・署名の廃止

新型コロナウイルス感染症の感染防止や業務効率化のため、行政手続きの押印について見直しが行われており、36協定届における押印・署名も廃止となりました。

ただし、協定届が協定書を兼ねる場合に、労使双方で合意・締結されたことを明らかにするために、労働者代表と使用者の署名または記名押印が必要です。

協定書と協定届は別のものですが、協定届は協定書を兼ねてもよいため、ほとんどの企業が協定届に必要事項を記入し、労使の署名または記名押印をして届けています。

変更点(2) 協定当事者に関するチェックボックスの新設

労働者代表の適格性について、以下の要件に関するチェックボックスが新設されました。実態として要件を満たしていたとしても、チェックボックスにチェックがされていないと労働基準監督署に受理されないので、必ずチェックを入れるようにしましょう。

・管理監督者でないこと

管理監督者は労働者代表になれません。管理監督者は、「経営者と一体的な立場にある人」を指し、一般的に「管理職」がこれに当たります。

・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票・挙手などの方法で選出すること

労働者代表は、36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、労働者全員の投票・挙手などの方法で選出しなければなりません。

投票・挙手などの方法として、持ち回り決議も可能とされているため、多くの企業は書面やメールを配って同意してもらう方法を取っているようです。

なお、労働者には、パートタイマー、アルバイト、有期雇用労働者などの非正規労働者、休職者、育児・介護休業者(協定期間中に出勤が予定されていない場合も含む)なども含まれます。

・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

労働者代表になる人を、使用者が指名することはできません。立候補してもらったり、推薦してもらったりして、管理監督者以外の労働者を選出するようにしてください。

7. まとめ

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定」といい、時間外労働や休日勤務に関する労使協定です。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日出勤をさせる場合には、労使の合意が必要になります。

労基法の第36条に基づく労使協定であるため、36協定と呼ばれています。36協定なしには、従業員に残業をさせることはできません。

36協定を届け出ることで、以下が可能になります。

(1)時間外労働

(2)休日労働

ただし、時間外労働や休日労働には上限が定められているため、いくらでも働かせてよいわけではありません。

36協定は、以下の流れで取り決め、締結します。

- 労働者側の代表の決定

- 協定の締結

- 特別条項付き36協定の締結(必要な場合)

- 協定届の作成

- 協定届の提出

- 36協定の周知

36協定に違反した場合、労基法119条が適用され、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

しかし、実際には一度の突発的な違反行為で罰則行為が適用されることはほとんどありません。労働基準監督署から是正勧告が出され、改善に向けての措置が求められることになります。

36協定を締結していない場合はもちろん、36協定を締結していても時間外労働が法令違反になるケースがあります。

具体的には以下の通りです。

- 36協定を締結していない状態での時間外労働

- 特別条項を締結していない状態での月45時間・年360時間以上の時間外労働

- 時間外労働と休日労働の合算が月100時間以上、または2~6カ月の平均が80時間以上

- 法定外労働時間に割増賃金の設定をしていない

36協定について理解しておかないと、気付かないうちに法令違反になっている可能性もあるため、しっかりと理解しておくようにしましょう。

なお、2021年4月より、36協定届の様式が新しくなりましたので、届け出日が2021年4月1日以降の場合には、この新様式で届け出なければなりません。

新様式で変更になったのは、以下の2つです。

変更点(1) 36協定届における押印・署名の廃止

変更点(2) 協定当事者に関するチェックボックスの新設

また、2024年4月からは、これまで時間外労働の上限規制の対象として猶予期間であった事業、すなわち建設業、運送業、医業、鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業も規制の対象となります。これらの業種は、2024年4月1日から適用される新様式で届け出を行うことになります。

36協定届は、毎年届出る必要があるので、これまで提出している企業も注意しなければなりません。

「働き方改革」が進められ、労働環境が改善されつつある昨今でも、違法な労働時間がゼロではないのが現状です。違法な労働時間は、働く人々の健康へ大きな影響を及ぼし、最悪の場合過労死に至る可能性も否めません。

36協定は、労働者を守るものでもありますが、繁忙期には労働時間を延長できる要件も盛り込まれています。違法な労働時間を減らしていくためには、使用者はもちろん、労働者も36協定を含む労働に関する法令を理解しなければなりません。

「他人事」とはせず、積極的に法令について理解を深めることが大切です。

[1] 医師の時間外労働・休日労働の上限は、「医師の働き方改革」においてA・B・C水準が設けられています。A水準(年960時間以内)、連携B水準(年1860時間以内[各院では960時間以内])、B水準・C水準(年1860時間以内)となります。

厚生労働省「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~基礎編」,『いきサポ』,https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/commentary_slide(閲覧日:2024年3月6日)

[2] 厚生労働省労働基準局「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」,2013年10月公表,P22,https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/shiryo2-1_1.pdf(閲覧日:2021年9月2日)

[3] 厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和4年度の監督指導結果を公表します」,2023年8月3日公表,P1-4,https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969975.pdf(閲覧日:2024年3月4日)

[4] 日本労働組合総連合会「「36協定」「日本の社会」に関する調査2019」,2019年5月29日公表,P2,https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20190529.pdf?39(閲覧日:2024年3月5日)

参考)

厚生労働省「36協定届が新しくなります」,https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf(閲覧日:2021年6月30日)

厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」,https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf(閲覧日:2021年6月30日)

総務省「昭和二十二年法律第四十九号労働基準法」,『e-gov法令検索』,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96,(閲覧日:2021年6月30日)

厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト はたらきかたススメ」,https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/(閲覧日:2024年3月5日)

厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html(閲覧日:2024年3月5日)

厚生労働省労働基準局監督課「モデル就業規則」2023年7月公表,https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf(閲覧日:2024年3月5日)

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」,https://www.mhlw.go.jp/content/001140962.pdf(閲覧日:2024年3月5日)