「うちはマーケティングが弱いからなあ」

これは筆者が旭硝子の中堅社員だったときに経営幹部が折に触れてつぶやいていた台詞です。そのときに感じたのは「その台詞は10年前にも聞いたぜ。いったいこの10年間会社は何をやっていたんだ」という軽い怒りです。10年もあればどんな組織能力でも鍛えることは十分にできたはずです。一方で、旭硝子はその間ずっとトップ企業の地位を守ってきたという事実もありました。そうすると、ここから導かれる帰結は次の2つになります。

- やっているという意識はなかったが、実はマーケティングをちゃんとやっていた

- 「B2Bマーケティングとは何か」ということがちゃんと理解されていない

マーケティングが弱くてもトップ企業であり続けられるのであれば、マーケティングなど必要ありません。しかし、そんなバカな話はないでしょう。マーケティングを巧みにやってきたからこそトップ企業の地位を維持できたと考える方が合理的だと思います。

それでも経営幹部が平気でこのような無責任な発言をするのは、マーケティングに対する理解が浸透していないことを示唆しています。他社も状況は似たり寄ったりのようで、同じような話を何度か聞いたことがあります。

逆に、「うちはマーケティングだけは自信がある」と公言したB2Bの会社には出会ったことがありません。品質管理やコスト管理については熱く語る日本企業ですが、B2Bの会社でマーケティングはそれほど真剣には考えられていないようです。

本稿は、日常的に語られることが少ないために誤解されがちなB2Bマーケティングの世界についてその真相の一端を明らかにしたいと思います。

「B2Bマーケティング」のほか、「ARCSモデル」や「エンプロイアビリティ」など、近年話題の人事系キーワードについて詳しく知りたい場合は、163の用語を解説している「人事用語事典」(無料)をご利用ください。

目次

1. B2Bマーケティングを巡る問題点

企業向けのマーケティングであるB2Bマーケティングについては大きな問題が2つあると考えられます。

- B2Bマーケティングという概念そのものがよくわからない

- 消費者向けのB2Cから生まれたマーケティング理論をB2Bに適用できるのか

1つ目の問題は、もっと言うと、マーケティングの概念そのものがよくわからないという問題に行きつきます。そこでマーケティングとは何かということを確認しましょう。この問いに対して必ずと言ってよいほど出てくるのがアメリカマーケティング協会による定義です。それは次のようになっています。

マーケティングとは、顧客、依頼主、パートナーおよび社会全般に価値あるものを創造し、伝達し、提供し、交換するための活動、諸制度、そしてプロセスのこと

こんな抽象的な説明でマーケティングが何であるかを実感できる人はいないと思います。B2Bの場合は対象を企業に絞ることができますが、それでもわかりにくいことに変わりはありません。マーケティングの意味が十分に理解されていないために、後で説明するように、立派にマーケティングをやっているのに、やっている本人にその自覚がない、評価もされない、という不都合な真実が生じるのです。

2つ目の問題は、消費者向けのB2Cから発展したマーケティング理論をB2Bに適用することで生じます。ただし、これについては見解の相違があります。B2CのビジネスとB2Bのビジネスに違いはあるけれども、それは程度の差に過ぎないという立場の人は、マーケティング理論はB2Bに適用可能と考えます。

一方、それは程度の差ではなくて、質の差(本質が違う)だという立場の人にとって、マーケティング理論をB2Bに適用するのはA型の血液をB型の人に輸血するようなものになります。マーケティング学者はどちらかと言えば前者の立場を取っており、実務家である筆者は後者の立場を取っています。

この問題を考えるために、まずマーケティング理論がどのような問題意識を持っているかを見てみましょう。手本にするのは代表的な教科書であるP・コトラーの『マーケティングマネジメント』[1]です。

その中に「マーケティングメモ」という読者の興味を引くコーナー記事がいくつかあるのですが、最初に登場するメモのタイトルは「マーケティング担当に対するFAQ」となっています。マーケティングを学ぶ読者を引き込むために最初に用意した記事なので、コトラーの問題意識を知るのに最適と言えます。そこには14のよくある質問が挙げられているのですが、大事なものを1番目に持ってくるはずです。それは次のようになっています。

「適切なマーケットセグメントをどのように見出して特定することができるのか?」

つまり、セグメンテーションこそがマーケティングの肝ということになります。これに違和感を覚えない人はB2Bもマーケティング理論でOKでしょう。一方、筆者の感覚は、「B2Bはそんな次元で勝負しているわけではない」というものです。だからマーケティング理論にはB2Bのリアリティを感じないのです。

以上のような筆者の問題意識を踏まえて、B2Bの世界におけるマーケティングについて、抽象的な定義とは真逆の方向から、リアリティを感じる具体的な説明をしたいと思います。

「マーケティング」のリサーチ

マーケティングにリサーチはつきものと思われています。そうするとマーケティングそのものをリサーチすることが考えられます。そこでB2Bの会社に次の質問をして、マーケティングの実態を調査してみるのです。やってみるとおもしろいことがわかります。

- 御社では誰がマーケティングをしていますか?

- 御社ではどんなマーケティングをしていますか?

筆者の経験では、この質問に対して明確な答えが返ってきたことはほとんどありません。B2Bでは組織として独立したマーケティング部が存在する会社が少ないこともあって、最初の質問に対してうまく答えられないのです。ちなみに、マーケティング理論の大御所であるP・コトラーだったら「全員であるべき」と答えるでしょうが、それもリアリティがない気がします。マーケティング部の存在する会社の場合も、2番目の質問に対しては、市場調査、パンプレット作成、展示会といった担当者レベルの回答が返って来ることが多くて、戦略性を感じる回答はほとんどありません。B2Bの世界におけるマーケティングの扱いがわかると思います。

人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒メルマガ登録する

2. B2Bマーケティングのリアルなケーススタディ

ゴールを決めて考えるというのが戦略の基本とされています。そして、ゴールはできるだけ具体的に設定するのが鉄則とも説かれています。そういう意味においてマーケティングの教科書は戦略的とは言えません。

なぜなら、何がB2Bマーケティングの具体的なゴールなのかについて語っていないからです。そこで本稿では、B2Bマーケティングのゴール設定から始めます。本稿が考えるB2Bマーケティングの具体的なゴールは次のようなものです。

「iPhoneの再来」と言われる革命的大ヒット製品である商品Xを開発したY社に対して新規開発製品のマーケティングを行い、商品Xで採用されるモノ・サービスのプライマリーサプライヤー(第一供給業者)に指名される

例えば、iPhoneが世界デビューを果たしたときに、それに内蔵された半導体の受注に成功すればB2Bマーケティングとして大成功だと思います。そこで、iPhoneに匹敵する商品Xで使われるモノ・サービスの受注に成功するためにどのようなマーケティングをすればよいかということが具体的な課題になります。

この課題をリアルに考えるためには、商品Xの開発のキーパーソンであるY社のZ氏になりきってシナリオを考えるのがベストです。それは顧客の立場に立って考えるという商売の基本にも適っています。そこで、自分がキーパーソンであるZさんだったらどうするかということをイメージしながらこの問題を考えていきましょう。

ある日Zさんの頭の中に世の中をあっと驚かせる夢の製品のアイデアが浮かんだとしましょう。それが商品Xの誕生です。製品コンセプトを固める過程で、商品Xを実現するためには、コンデンサー(電子部品の一種)が不可欠であることが明らかになりました。それもまだ誰も見たことのないような超高性能のコンデンサーです。そこでZさんはコンデンサーの調達方法を検討することになりました。

<質問> あなたがZさんだったらどう行動しますか?

コンデンサーについて何も知らなくても読者の方はどうすればよいかをご存知です。それは質問を次のように変えると明らかになります。

<質問> どんなサプライヤーからこの超高性能コンデンサーを買いたいですか?

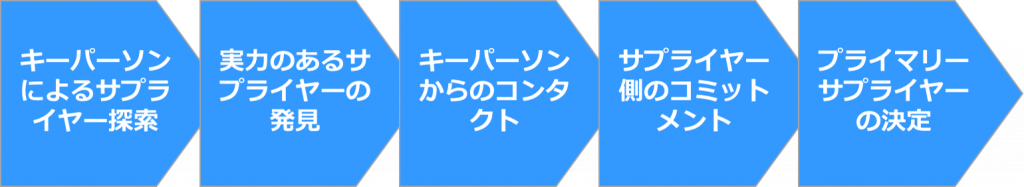

100人中100人の方が「最も実力のあるコンデンサーメーカーから買いたい」と答えたと思います。これから革命のファンファーレを鳴らす超大型商品を市場に送り出すわけです。それを支えるのが実力に不安のあるサプライヤーでは困ります。そこでZさんはコンデンサー業界で世界ナンバー1のサプライヤーと組もうと考えます。つまり、村田製作所です。

ここにおいてナンバー2以下のコンデンサーメーカーは蚊帳の外に置かれます。その理由は明白です。Zさんとしては商品Xのアイデアが世間に漏れないようにする必要があるからです。いろいろな会社に声をかけると、「Y社が妙なことをやろうとしている」という噂が立ちます。それを聞きつけたライバルのM社やN社に物まねされるのは絶対に避けたいところです。だから、Zさんは内々に村田製作所だけにコンタクトをすることになるのです。

また、村田製作所以外を起用しようとすると、Zさんの仕事が増えるという別の問題も発生します。必ず上司から「なぜ最も力のある村田製作所と組まないで、そんな会社と組むのか」と聞かれるからです。その分余計な説明をする労力が必要になります。「癒着があるのではないか」とあらぬ疑いをかけられることさえあります。少しでも早く商品Xを世の中に出したいZさんにとって村田製作所は一番楽なパートナーになるのです。

こうしてZさんは村田製作所に直接コンタクトします。青天の霹靂でコンタクトされた村田製作所は「今までにない超高性能のコンデンサーを用意してほしい」とZさんから言われます。そのためには巨額の開発費を投じなければなりません。しかし、大ヒット間違いなしの商品Xにコンデンサーが採用されれば、莫大な儲けが期待されます。開発費の回収など問題になりません。

こうして村田製作所はY社向けに超高性能のコンデンサーを開発することを決定します。極秘裏にY社にコミットした村田製作所は、万難を排して新しい超高性能コンデンサーを開発して製品化します。それによって商品Xのプライマリーサプライヤーの地位を手に入れることに成功します。

これがB2Bマーケティングのリアルな姿なのです。新製品をプロモーションして、新規市場を開拓する、というイメージがマーケティングにはあるので、本稿のゴール設定もそれに合わせました。しかしながら、本当の姿はイメージとは全然違うものなのです。

3. B2Bマーケティングの本質

ビジネスですからB2Bマーケティングにもさまざまなパターンがあります。前節で述べたゴールがすべてではありません。

しかし、B2Bマーケットで仕事をするプロフェッショナルは、商品Xのような大型商品向けの商談を獲得するのがマーケティングの中で最も大事な仕事だと考えるはずです。そうすると、B2Bマーケティングというのは、スタンダードなマーケティングとして認識されているモデルとは全く違うことがわかります。

図表1)スタンダードなマーケティングのモデル

B2Bマーケティングの不都合な真実を言うと、環境分析をしているようでは手遅れなのです。スマートフォンという概念はiPhoneが登場して初めて明らかになったものです。したがって、iPhoneが登場する前にスマートフォン関連の市場環境分析(市場規模、成長率、潜在的顧客など)をすることは不可能です。iPhoneが登場して初めてスマートフォン関連の市場環境分析が可能になります。しかし、そのときすでにアップルはiPhoneのプライマリーサプライヤーを決めているのです。

商品Xのプライマリーサプライヤーになるためには、Y社のZさんからお声が掛かるという方法以外に選択肢はないのです。これが大ヒット商品に対するB2Bマーケティングの真相なのです。そうすると、B2Bマーケティングの成功の鍵は次のようになります。

「このテーマだったらこの会社」というプロの世界での評価の確立

これは病人と医者の関係に近いと言えます。風邪を引くと近所のお医者さんに行く人も、命にかかわる深刻な病気になると近所のお医者さんでOKとは言いません。医師の評判をリサーチしたうえで最も評判のよい名医を探し出します。名医と呼ばれる先生はいずれも手術件数などの実績をベースに「この病気だったらこの先生」という評判を確立しています。

B2Bマーケティングも同じです。「この問題を解決したかったらこの会社に頼むのが一番」という、プロの世界での評価を確立することが最も大事なポイントになります。それによって世界中のどこに隠れているかわからない天才的なイノベーターに自社の存在を認知させるのです。後は柿が熟すのを待てばよいのです。テーマさえ合致すれば、来るべきタイミングで必ずお声が掛かることになるのです。

図表2)B2Bのマーケティングのモデル

4. 新製品のB2Bマーケティング

このB2Bのマーケティングのモデルは、新製品のマーケティングのモデルでもあります。新製品というのは、顧客のキーパーソンから「こんな製品・サービスを欲しい」という無理難題を突き付けられて、そのリクエストに応えることで誕生します。リアルなニーズに基づいているので、開発に成功すれば必ず売れることになります。新製品のマーケティングというのはあくまでも顧客主導で行われるものなのです。

もちろん自社の研究所が画期的な新製品の開発に成功して、それが大ヒット商品になる幸福なケースもあります。しかし、画期的と言われながらも期待外れに終わったケースは枚挙にいとまがありません。ポイントは「画期的」という意味にあります。研究所は技術的な観点から画期的な製品を開発することができます。しかし、お客さんが欲しいのは技術的に画期的な商品ではなくて、自分たちのニーズに合った製品なのです。お客さんのニーズに合わない限りどんなに優れた製品でも売れる保証はありません。

そうすると、新製品のマーケティングでも大事なことは、自社が得意とするテーマについての技術を磨いて世界的評価を確立することになります。それによって世界中の高い問題意識を持っているキーパーソンを引き付けるのです。このモデルのうれしいところは、企業規模はあまり関係ないということです。巨人トヨタといえどもあらゆるタイプの車で勝負できないのが現実です。選択と集中をしなければ勝てないのが今日のビジネス環境なのです。

そうすると、規模において劣る企業でも特定のテーマに関しては世界的評価を得るチャンスが十分にあるのです。コンデンサーのケースで言うと、「総合力では村田製作所が断トツだけど、こと高温安定性の技術に関しては中堅の〇〇社がすごい」というようにテーマを細分化することもできるのです。それによってチャンスを広げることが可能になります。

さらに言うと、大企業はなまじ経済的余裕があるので、次にヒットする新製品のテーマは何かという調査にリソースを投じます。未来には無限の可能性があるので、それによってかえってテーマ選定に迷いが生じることになります。一方、中小企業にはそんな余裕がないので迷いがありません。勝負の世界では迷いのあるプレイヤーと迷いのないプレイヤーが戦うと、後者が勝つことになっています。

また、有望なテーマの探索というのは未来を予知できるという、まことにナイーブな前提に立っています。しかし、スティーブ・ジョブズのような天才的クリエーターが創造する未来を大企業の秀才が調査して予測することは不可能なのです。結局のところ何が有望なテーマなのかは誰にもわかりません。じたばたしない方が幸運の女神に気に入ってもらえるはずです。

2番手以下のB2Bマーケティング

1番手にお声が掛かるというB2Bマーケティングの厳しい現実の中で、2番手以下はどうしたらよいでしょうか。2番手以下にもチャンスがあるので心配は無用です。

まず、Y社が商品Xを大ヒットさせると、必ずY社のライバルであるM社やN社がコピー商品を出して追随します。そうするとM社とN社向けにコンデンサーの新規需要が発生します。このとき、2番手以下のサプライヤーにチャンスが回ってきます。

例えば、Y社と村田製作所の間でWin-Winの関係を維持して市場を制覇するというシナリオがあると、M社もN社も村田製作所から超高性能コンデンサーを調達することは難しくなります。村田製作所にとってそれは敵に塩を送ることになるからです。Y社も村田製作所にプレッシャーをかけることでしょう。村田製作所から色よい返事をもらえなかった場合、M社とN社は2番手以下のサプライヤーに声を掛けることになります。

商品Xが技術的にあまりにもすごくてM社やN社が追随できない場合もあります。その場合もチャンスはあります。商品Xが売れれば売れるほど、Y社はコンデンサーの供給を村田製作所だけに頼ることに不安を感じるようになります。村田製作所の工場が地震や台風の被害に合うリスクがゼロではないからです。こうしてY社は2番手以下に声を掛けるようになるのです。

5. B2Bマーケティングの恐ろしい落とし穴

B2Bマーケティングで最高の成功を手に入れるためには、売り手から買い手にアプローチする「プッシュ戦略」ではなくて、買い手が売り手にアプローチする「プル戦略」が正解ということになります。

ところが、どういうわけか「マーケティングは攻撃的なプッシュ戦略が基本」という根強い偏見があります。市場に潜む獲物を求めてハンティングをする狩人のイメージです。この認識ギャップがB2Bマーケティングに暗い影を落とします。B2Bマーケティングは社内の偏見とも戦わなければならないのです。

この問題を具体的なケースで見てみましょう。取り上げるのは筆者の古巣である旭硝子のグローバル展開です。どこの国にどのような形態で進出するかというのは、旭硝子という商品を外国という顧客にどのように展開するかということなので、B2Bマーケティングと本質は同じと言えます。

旭硝子は戦後最も早くから海外に工場を作って国際展開をした会社の一つで、それによって今日では世界No.1のガラスメーカーとして君臨しています。その先兵となって国際化を強力に推進したのが国際部です。昔は海外進出のノウハウを持たない会社が普通だったので、国際部は他社から一目も二目も置かれていました。どのようなリサーチをして進出国を選定するのか、進出のタイミングや進出形態(出資比率の考え方etc.)をどのように判断するのか、など他社からすれば教えてもらいたいことがいっぱいあったのです。

ところが、世間の評価とは裏腹に、社内における国際部の地位はそれほど高いものではありませんでした。このギャップに興味を持った筆者がその理由を探ったところ、最終的に「あいつらは受け身で仕事をしているだけだから」という経営陣の共通認識に至ったのです。

国際部がどのようにして国際化を推進してきたかというと、まず東南アジア諸国の経済が発展すると、必ず「我が国でもガラス工場を作りたい」という話が出てきます。そこで現地の資本家(主に華僑の財閥)がパートナー探しを始めます。技術力は大前提ですが、同じアジアで話がしやすいということから日本が候補に挙がり、その中でもNo.1の旭硝子をパートナーに指名します。相手が金持ち(=業績がよい)の方が何かと話がしやすいというのが資本家の本音です。

こうして海外からコンタクトされた国際部は現地の資本家と話を進めてJ/V(合弁企業)を設立します。出資比率は相手との力関係によってケースバイケースで決められます。当然のことながら、進出国の選定はどこの国の資本家からお声が掛かるかで決まります。

80年代になると欧米諸国が深刻な不況に陥り、経済的支援を求めるガラスメーカーが現われるようになりました。時代はJapan as No.1だったので、白羽の矢を立てられたのが日本のNo.1の旭硝子です。こうしたドラマを経て旭硝子は世界の王者の地位を築いたのです。

国際部による旭硝子のグローバル展開は、B2Bマーケティングの観点からはこれ以上ないほど見事なやり方をしたと言えます。なぜなら、「マーケティングの目的はおのずから売れるようにすることである」と言ったP・ドラッカーの夢を実現したからです。

そこには自分からむやみに動いて海外市場を開拓するというような無駄な動きは一切ありません。国際部は最小のリソースで最大の成果を上げたと言えます。「戦わずして人の兵を屈するのは、善の善なる者なり」と言って、戦わずして勝つことを最上とした孫子も国際部に対して最高の評価をしたはずです。

ところが、攻撃的なプッシュ戦略を信奉している経営幹部の目から見ると、プル戦略を実行していた国際部は物足りないと感じたのです。その結果、「あいつらは受け身で仕事をしているだけだ」、つまり、受け身の仕事だったら誰でもできるはずだという認識になったというわけです。旭硝子が悲願の世界No.1になるのと相前後して社内的評価が低いがゆえに権力基盤の弱かった国際部は解体されて、各事業部に吸収されることになりました。組織としては消滅することになったのです。

このようにB2Bマーケティングには最高の仕事をしても評価されないという不都合な真実があるのです。B2Bマーケティングを真剣に考えるためには、B2Bマーケティングに対する経営のマインドを変えるところから始める必要があると言えます。

eラーニング教材:売れる仕組みを作るマーケティング

マーケティング戦略の基礎とフレームワークを理解し仕事に活用する

現在のビジネス環境は高度経済成長の頃と異なり、商品を供給する企業が飛躍的に増えてモノが巷にあふれ、顧客の目も厳しくなっています。顧客が本当に欲しい商品やサービスを見極め、提供することが必要になりました。

本教材では、顧客のニーズを特定し、実際に購入してもらうには何を考え実行すればよいのか、基本事項から具体的な「マーケティング・ミックス(4P)」の手法まで学習します。

本教材をeラーニングとして配信することで、効率的に「マーケティング」の社員教育をすることが可能です。

6. まとめ

B2Bマーケティングには、そもそもマーケティングという概念が十分に理解されていないという問題と、B2Cをベースにして発展したマーケティング理論をB2Bに適用できるのかという悩ましい問題があります。

B2Bマーケティングの本質を理解しないと、有効なマーケティング戦略を打ち立てることができないだけでなく、その成果に対する適切な評価もできなくなります。

マーケティング理論をB2Bで使うことは可能ですが、実際のB2Bのマーケティングの大勝負は、スタンダードなマーケティング理論とは別の次元で行われています。大ヒット商品で採用されるモノ・サービスのB2Bマーケティングで勝利を収めるためは、大ヒット商品の開発のキーパーソンからお声が掛かるかどうかが勝負の分かれ目になります。

マーケットリサーチをしてチャンスを探すのは空しい試みです。なぜなら、その段階ですでにプライマリーサプライヤーは決まっているからです。

そのため、B2Bマーケティングの成功の鍵は、キーパーソンから声を掛けてもらえるように、「このテーマに関してはこの会社が1番頼りになる」という評価をプロの世界の間で確立することになります。

必然的にB2Bマーケティングはプル戦略となります。しかし、経営者が「マーケティングはプッシュ戦略だ」という固定観念を持っていると、プル戦略という適切なB2Bマーケティングを行っても評価されないという皮肉なことが起こります。B2Bマーケティングを成功させるためには経営のマインドも問われることになります。

自社が得意とするテーマについての技術を磨くことで圧倒的な評価を確立する。これこそがB2Bマーケティングの成功の鍵なのです。

[1] Marketing Management 12e, P. Kotler, K. Keller, Prentice Hall, 2006.