ビジネスの現場で活用されるクリティカルシンキングの特徴と歴史的背景については以前のブログで紹介しました。ポイントを挙げると次のようになります。

- 我が国におけるクリティカルシンキングはビジネススクールのグロービスが1990年代に紹介し始めたもので、ビジネス界ではまだ新参者。

- 「クリティカルシンキング」という名称はアメリカの大物哲学者であるジョン・デューイが1910年に史上初めて提唱したもの。

- グロービスのクリティカルシンキングを特徴づける内容(MECE、推論、仮説と検証、など)のルーツは古代ギリシアの哲学(ソクラテス、プラトン、アリストテレス)で、すべて2000年以上前から既知の話。

関連記事はこちらから

クリティカルシンキングの不都合な真実 ビジネスで「考える」とはどういうことか?

クリティカルシンキングの歴史秘話 そのルーツはどこにあるのか?

これでクリティカルシンキングについて説明できたと思っていたのですが、大事な点を見落としていることに気が付きました。それは、柱の一つであるピラミッドストラクチャー(以下必要に応じてピラミッド)のルーツについて言及しなかったことです。

そこで改めてピラミッドついて調べてみたところ、分断と対立という社会の風潮、職場コミュニケーションの不全、小学生にまで至る「論破」の流行、といった今日的課題に対するヒントが得られることがわかりました。

本稿ではピラミッドの歴史を振り返って、クリティカルシンキングが忘れてしまった肝心な点について説明したいと思います。

目次

1.クリティカルシンキングのピラミッドストラクチャーとは?

ピラミッドストラクチャーとはグロービスのクリティカルシンキングを構成する柱の一つです。

「MBAクリティカルシンキング」(グロービス経営大学院、ダイヤモンド社、2012)においても第1章はピラミッドの説明になっています。その直接的なルーツは経営コンサルティング会社のマッキンゼーにおいてコンサルタントのリポート作成を指導していたバーバラ・ミントにあります。

ミントの著した『考える技術・書く技術 -問題解決力を伸ばすピラミッド原則―』(グロービス監修、ダイヤモンド社、1999年)は名著としてビジネス界の基本図書となっています。

ミントは同書の序文で次のように語っています。

当時(筆者注:1970年前後)リポートライティングに関する資料を探してわかったのですが(中略)自分の考えそのものをどう構成すればよいかを書いた書物はまったくなかったのです。(中略)漠然としたものから論理的なアウトラインを導き出すとはいったいどういう作業を意味するのでしょうか。私はその質問に答えることを自分に課しました。そして、その答えがピラミッドだったのです

あたかもミント自身がピラミッドを考案したかのような書きぶりですが、この程度のアイデアを自分が考案したというのは言い過ぎでは?と誰もが思うはずです。

彼女の名誉のために言うと、マッキンゼーのインタビューでミントは「ピラミッドのルーツはアリストテレスであり、自分はネーミングを考案した。当時在籍していたマッキンゼーのロンドンオフィスにはオックスフォードやケンブリッジの出身者が多数在籍していたので、そのお陰だ」とフェアに答えています(McKinsey Alumni Center, Alumni News, 2018[1])。

やはりピラミッドもルーツはアリストテレスということになります。また、さすがはヨーロッパの知的伝統を受け継ぐオックスブリッジと言えるでしょう。クリティカルシンキングの先生方はしばしば「日本人は『考える』ということを勉強していない」と言いますが、それは単に哲学の勉強不足ということなのです。

<コラム:フランスの哲学教育事情>

20年ほど前に筆者がフランスの田舎に住んでいたときに地元の高校から講演を依頼されたので先生方と話す機会がありました。

せっかくなので大学入学共通テストに該当するフランスのバカロレアについて聞いてみました。どんな問題が出るのか、と尋ねたところ、先生方がニヤニヤしながら(おそらく典型的な問題ということで)教えてくれたのは「宇宙に真理が存在しないとして、それでも哲学は可能か」とか「経験から真理を学ぶことはできるのか」というものです(これを確か3~4時間かけて解答します)。

ほとんどの日本の受験生は問題の意味さえ分からないと思います。これらの問題は西洋の古典哲学の基礎知識がなければ歯が立たないからです。

フランスの高校で哲学は主要教科の一つになっています。哲学で鍛えられているせいかフランス人が理屈に強いのは間違いありません。フランス企業の会議で堂々たる議論の応酬に圧倒されることもしばしばでした。

一方で、連中は議論さえできればハッピーなので、どうやって現場に落とし込むかという具体策になると急にテンションが下がります。哲学の訓練も実務には一長一短かもしれません。

クリティカルシンキングを習慣化し論理的な考え方を身につけるにはeラーニング教材がおすすめです⇒詳しく見る

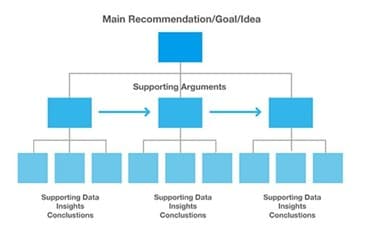

ピラミッドの作り方や使い方が本論のテーマではないので簡単に説明すると、ミントのピラミッドストラクチャーの構造は次のようになっています。

引用元)McKinsey & Company「Barbara Minto: “MECE: I invented it, so I get to say how to pronounce it”」,『McKinsey Alumni Center』,https://www.mckinsey.com/alumni/news-and-events/global-news/alumni-news/barbara-minto-mece-i-invented-it-so-i-get-to-say-how-to-pronounce-it(閲覧日:2023年7月3日)

ミントのピラミッドは三つの原則(ピラミッド原則)に従います。

- 上位の論点は下位のグループをまとめたものとなる。

- 同一グループは論理的にまとまっていなければならない。

- グループ同士は論理的につながっていなければならない。

ピラミッド原則そのものに問題はありませんが、肝心なのは現実です。ビジネスの課題(儲かる機会、品質の改善、etc.)に対する自分のアイデアが実現するように相手を説得するときのツールとしてピラミッドを使う。これがミントの想定です。ピラミッド原則に従って主張を構築すればうまく行くような気がします。

しかし、ビジネスは未知なる未来に対する挑戦なので、分からないことに満ち溢れています。まして、昔よりも変化が激しく、不確実性が増していると言われているのが今日のビジネス環境です。そのような状況において特定の課題に関する情報をモレなくダブリなく収集することはビジネスの神様でもない限り不可能です。

そこで、現実的な対処の仕方としてビジネスの理論に基づいたフレームワーク(PEST、3C、STP、etc.)を使って情報をMECEに整理するというアプローチが採用されます。しかし、それでも限界があることは明らかです。

結局のところ、自分の出来る範囲で、好みに合った情報を選択的に収集し、それらに基づいて論理的整合性のとれたピラミッドを構築し、相手を説得できれば「勝ち」というのが実情ではないでしょうか。

論理的整合性のとれたピラミッドは一見したところ欠陥が見当たりにくいので、反論を受け付けない強さがあります。

その結果、ピラミッドは説得という名のもとに相手を論破する武器になってしまって、職場におけるコミュニケーション不全の隠れた犯人になっている可能性さえあります。

大事なことは、議論に勝つことではなくて、経済的価値を創造することです。そういう意味においてミントのピラミッドには改善の余地があるはずです。

そこで、「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知らば以って師たるべし」という孔子の言葉に従ってご本家のアリストテレスからピラミッドを振り返ってみましょう。

2. アリストテレスとピラミッドストラクチャー

今日では哲学は学問の一分野で、しかもマイナーな存在に過ぎません。しかし、アリストテレスの時代において哲学は森羅万象について理性を使って論理的に解き明かそうとするものでした。

つまり、哲学とはあらゆるテーマを扱う学問そのものだったのです。

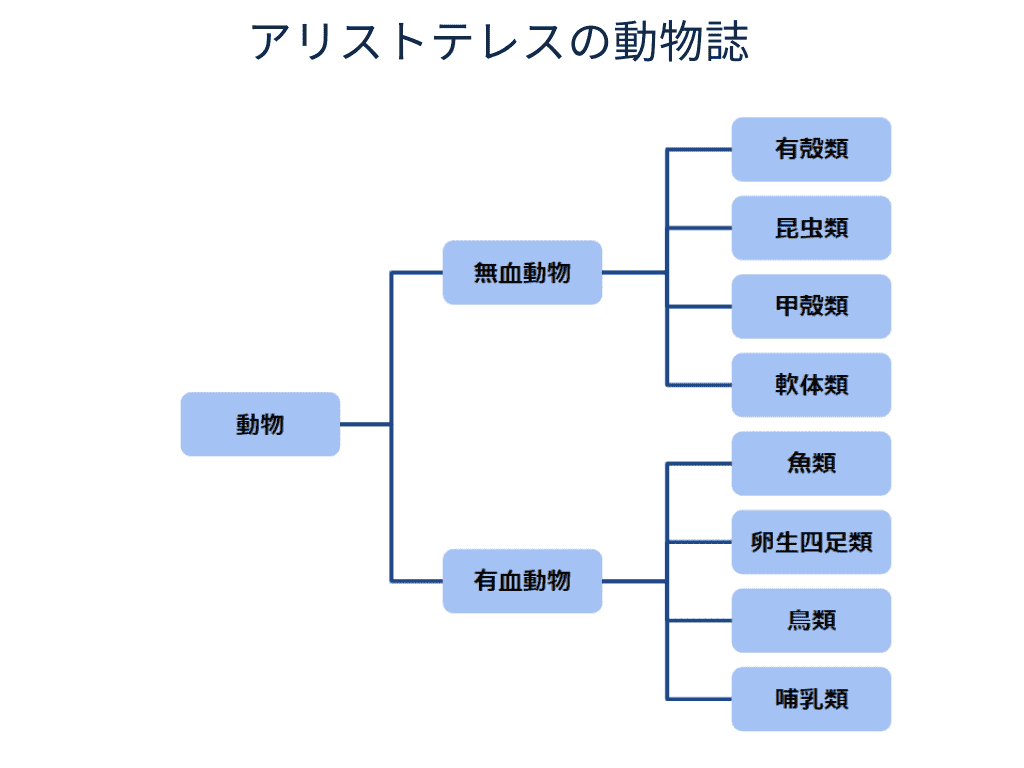

万物を論理的に説明しようとすれば、検討対象を体系的に整理しなければならなくなります。その結果として、論証はピラミッドの形態をとるようになります。例えば、動物についてのアリストテレスの説明は次のようになっています。見事なピラミッドと言えるでしょう。

クリティカルシンキングとの関係で指摘したいポイントは、その目的です。アリストテレスには万物を論理的に説明したいという目的がありました。その結果として主張がピラミッドになったのです。

ビジネスで活用されるピラミッドとは目的が異なっています。ビジネスでは万物を論理的に説明する必要はありません。特定の課題に対する自分の主張をまとめるためにピラミッドを活用します。

見た目は同じでも本質が違うことになります。アリストテレスのピラミッドが万物(神)の視点に立とうとしているのに対して、ミントのピラミッドはビジネスパーソン(自分)の視点に立っていると言えるでしょう。この違いが後ほど説明するように重要な帰結を生むことになります。

古代ギリシアで誕生したピラミッドストラクチャーは中世になって新たな展開を遂げます。その精華がスコラ哲学最大の学者であるトマス・アクィナスによる『神学大全』です。

3.トマス・アクィナスとピラミッドストラクチャー

一代で壮大な哲学(=学問)の体系を構築したアリストテレスですが、ローマ帝国の崩壊とともにその著作は散逸してしまって、ヨーロッパでは忘れ去られた存在となります。それから千年近く経った12世紀末にアリストテレスのアラビア語訳テクストがラテン語に翻訳されてイスラム世界から逆輸入されることになります。

アリストテレスの体系化された知的構築物を初めて知った中世の学者(基本的にカトリック教会の神父)は衝撃を受けました。当時のヨーロッパの知識人は聖書に基づいたキリスト教的世界観だけが森羅万象を統合的に捉えることができると信じていました。

ところが、宗教的な啓示に依拠しないで、人間の理性だけに基づいて森羅万象の全体構造を把握する世界観がアリストテレスの哲学にあることを知ったからです。アリストテレスの主張を否定したくても、それこそ神の如きアリストテレスの論理の厳密さを前にして、脱帽せざるを得なかったのです。

アリストテレスとの出会いはカトリック教会にとって危機でしたが、アリストテレスを認めざるを得なかったことが結果的に良い結果をもたらすことになります。

つまり、アリストテレスという異質な主張を盲目的に排撃しないで、アリストテレスに学んで理性的アプローチをキリスト教哲学に取り入れようとしたのです。それによって、神の啓示に基づいたキリスト教の教義が理性の批判に耐えるものであることを論証し、さらに従来よりも高い次元でキリスト教を捉え直そうとしたのです。

アリストテレスに学んだわけですから、当然のことながら、論証の結果はピラミッドになります。こうしてピラミッドのアプローチが進化することになったのです。その金字塔がトマス・アクィナスの『神学大全』です。

3-1.『神学大全』におけるピラミッドストラクチャーの形式

トマス・アクィナスは13世紀の神父で、『神学大全』をはじめとした膨大な著作を残した学者です。

『神学大全』の「神学」とは、キリスト教の神についての学問のことです。門外漢は、真理とは何かを論理的に追求する学問と理解すればよいでしょう。「大全」はサマリーの語源であるラテン語のsummaの訳で、全体の総括といった意味です。12世紀頃からテーマの総体を調和的に集大成して組織化、体系化するというスコラ[2]的方法に基づいた著作が登場し、それらが大全と呼ばれたのです。

『神学大全』は神学の体系的テキストですが、お堅い内容ばかりではありません。例えば、「大食いは罪か」、「精液は栄養の余剰の産物か」という身近なこともテーマとして取り上げられています。

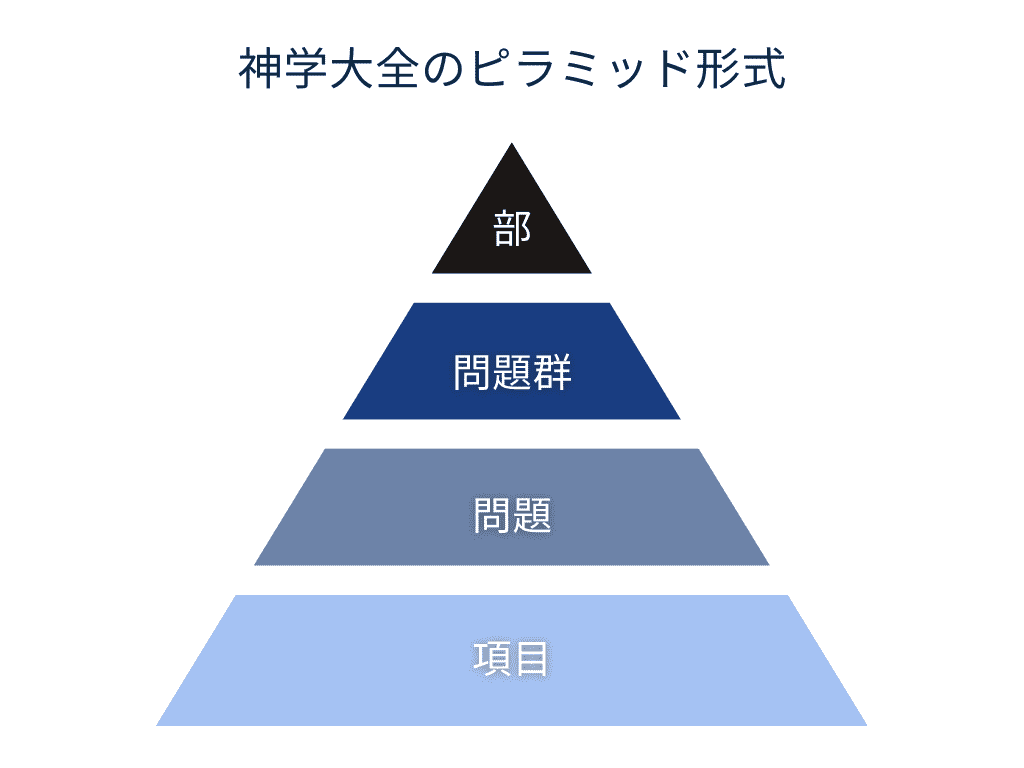

簡単に『神学大全』のピラミッドストラクチャーを見ておきましょう。

同書は日本語訳が45巻にも及ぶ大作(それでもトマスの全著作の7分の1程度と言われています)で、全体は第Ⅰ部が「神」、第Ⅱ部が「人間(倫理学)」、第Ⅲ部が「キリスト」の3部構成になっています(第Ⅱ部が二つに分解されているので、4部構成とも解釈できます)。

三つの部は数十の問題群に分解されます[3]。例えば、第Ⅱ部は、まず「神学的徳」、「枢要徳(すうようとく)」などの上位の問題群に分解され、「枢要徳」はさらに「思慮」、「正義」、「節制と反面教師」、etc.という下位の問題群に分解されます。

下位の問題群はさらに512の問題に分解されます。「節制と反面教師」の場合は、「自制」、「自制のなさ」、「怒り」、etc.の16の問題に分解されています。

512の問題はさらに最小の構成単位である項に分解され、その総数は2629にも及びます。「怒り」の場合は、「怒ることは合法的か?」、「怒りは罪か?」など八つの項に分解されます。

『神学大全』に代表される中世哲学の壮大な体系はしばしば当時の建築様式であるゴシック建築に例えられます。それが今日では異教徒の作ったピラミッドと呼ばれるようになるとはトマスもびっくりのことでしょう。

3-2.『神学大全』におけるピラミッドストラクチャーの内容

ピラミッドの本質を理解するためにはその目的が鍵を握ると述べました。トマスについても目的を検討してみましょう。

『神学大全』の序文には「キリスト教神学の初学者のための入門書として書いた」と記されているのでそれが究極の目的になりますが、同時に以下のことも目指しています。これがトマスのピラミッドの肝となります。

- アリストテレス流の厳密な理性的アプローチで論証する。

- アリストテレス及び聖書、古代教父、聖人などカトリック教会が権威を認めたテキストに基づいて論証する。

- 異教徒のアリストテレスだけでなく、キリスト教側にもさまざまな見解があることを認めたうえで、すべて異論として受け入れる

- さまざまな異論を昇華させて、従来よりも高い次元の主張を導く

トマスの目的設定については、そうせざるを得なかった側面もあったはずです。まず、異教徒からの批判に応えるためにはアリストテレス流の厳密な論理を採用する必要がありました。一方で、カトリック教会が権威を認めたテキストを否定することはできません。

しかし、テキストが増えればテキスト同士に食い違いが生じることが避けられないという悩ましい問題があります。そこでさまざまな主張をすべて異論という形で受け入れ、それらを消化した上で従来よりも優れた主張を導こうとしたのです。

このようなアプローチの背景には中世の大学に特有の授業形式である討論があると言われていますが、そもそも討論と言えばソクラテスが問答法で哲学を展開したことを忘れてはいけません。

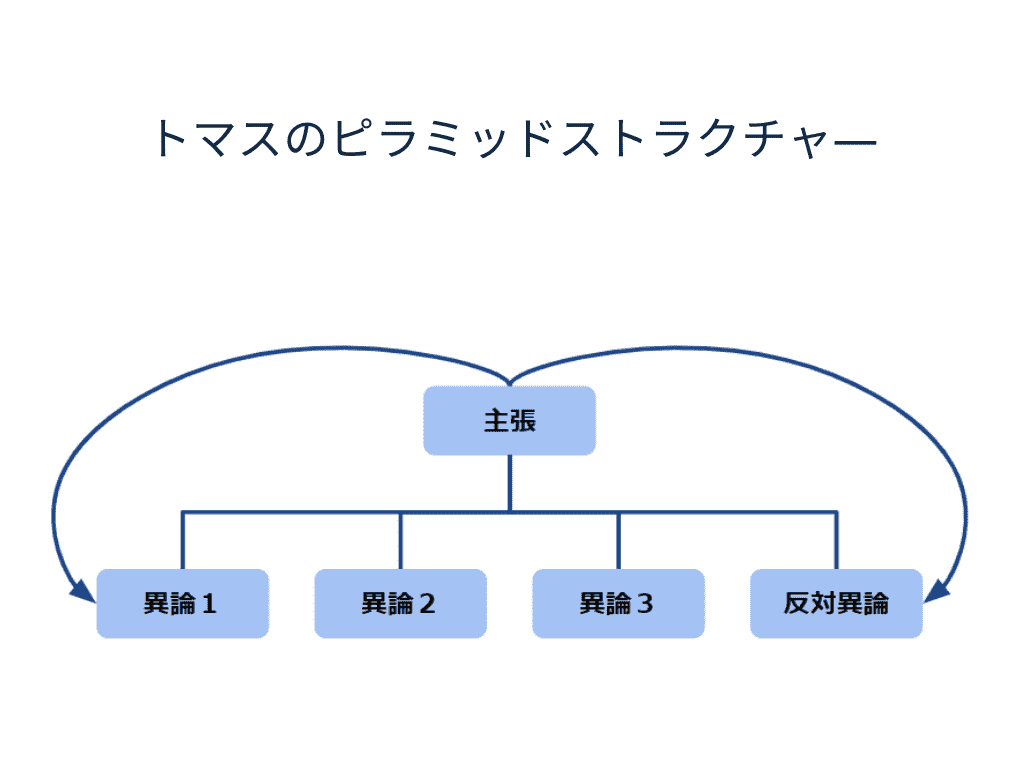

それではトマスのピラミッドで論証がどのように行われているかについて「怒り」を例にとって見てみましょう。

1:タイトル

まず、その項で何を論じるかという論点が提示されます。第Ⅱ部2、問題群155-178、問題158、項1のタイトルは「怒りは合法的か?」となっています。

2:異論

タイトルについてのさまざまな主張(基本的にトマスの反対意見)が権威あるテキストを使って提示されます。異論を提示することで検討すべき論点を挙げていくというわけです。

三つの代表的な異論を提示するのが基本形となっています。「怒りは合法的か?」の場合は、ヒエロニムス(四大ラテン教父の一人)、ディオニシウス(第25代ローマ教皇)、アリストテレス、etc.のテキストが引用されます。

異論(1)

異論(2)

異論(3)

アリストテレスは「怒りは復讐したいという心の衝動である」と言っている。「復讐はわたし(神)の務め」という申命記(旧約聖書)に従えば、人間は復讐してはならないことになる。故に、怒ることは常に邪悪である。

3:反対異論

異論を踏まえて、それと対立する見解(トマスに近い見解)が紹介されます。怒りについての反対異論は次のようになっています。

4:トマスの主張

異論と反対異論を踏まえてトマスが自らの主張を導きます。その特徴は、どの異論が間違っていて、どれが正しいというようなナイーブな判断をしないことにあります。それぞれの見解が提起した多様な論点を統合的に捉え、異論とも共存し得る高次元の創造的な見解を導くことを目指します。「怒りは合法的か?」についてのトマスの主張は次のようになっています。

5:異論への回答

自分の主張を提示して終わりとしないところもトマスのピラミッドの重要なところです。

導いた主張に基づいて改めて異論を検討するのです。つまり、主張が提示した新たな視点に基づいて異論を再解釈するのです。それによって異論を排除するのではなくて、そこに新たな光を当てることで隠れた真理性を引き出そうとするのです。

異論(1)に対する回答

異論(2)に対する回答

異論(3)に対する回答

ミントが自分の視点、アリストテレスが神の視点だとすると、トマスのピラミッドは青天霹靂の天使のお告げを恭順に受け入れた聖母マリアの視点と言えるかもしれません。

<コラム 東西哲学事情>

「怒り」というありふれた現象に対してここまで論証しようとする「哲学」なるものに驚く人もいるのではないでしょうか。それは当然とも言えるのです。

著名な哲学者だった木田元は哲学について「ありとあらゆるものについて『何か?』と問うて答える西洋という文化圏に特有の思考様式で、日本にはなかったもの」と評しています。そういう意味において「哲学の勉強不足」と断じるのは簡単ですが、この問題については文化的、歴史的な文脈で捉える必要があるかもしれません。

言葉で対象に肉薄しようとする姿勢の違いは身近なところでも感じられます。例えば、世界的に見て独創的な製法を誇る日本酒ですが、その味わいに関する伝統的な言語表現はせいぜい辛口、甘口ぐらいで、近年になって淡麗や旨口が加わった程度でしょう。

これとワインテイスティングの言語表現を比べると彼我の違いを痛感します。さまざまなフルーツや花の香の組み合わせで華麗に表現するのはもちろんのこと、濡れた子犬、腐葉土、火打石など想像を超えるものも多数あります。もっとも、フランス人の同僚がシャブリをテイスティングしたときに火打石とコメントしたので、火打石を見たことがあるのかと聞いたら「Non」と言っていましたが。

4. クリティカルシンキングのピラミッドストラクチャーが忘れてしまったもの

何が起こるのかがわかることは予定と言います。人知では分からないことが起こるから未来と呼ぶわけです。

自分は未来を読み切ったので成功したと述懐するビジネスパーソンがいますが、論理的整合性のとれたミントのピラミッドを活用したというよりも、運を味方につけたというのが本当のところです。

それは「プロは猿に勝てない」という有名な実証実験を見ればわかります。未来を読むということに関して株式投資ほどふさわしいものはないでしょう。予測が正しかったかどうかが誰の目にも明らかになるからです。

それを踏まえて1988年から2000年にかけてウォールストリートジャーナル(WSJ)紙上で著名な投資のプロが選んだ株と猿の選んだ株(実際はWSJの社員が株式欄にダーツを投げて株を選んだ)を勝負させたのです。結果はほぼ互角でした(プロの61勝39敗)。

片や専門家が関連情報を徹底的に分析した結果で、片や100%運任せです。それでも結果は6対4だったのです。これで「勝った」と言ってはプロとしてのプライドが許さないはずです。ビジネスにおいて情報を分析して正しい主張を導くのがいかに難しいかがわかります。したがって、ミントのピラミッドには限界があることを認識する必要があります。

さらに、ミントのピラミッドは、自分・チーム・所属組織といった自己中心的で同質的な視点に基づいた情報と論理で構成される閉じた体系になりがちです。そのため、グループシンク[5]に陥る危険性が付きまといます。

社内の説得は大成功を収めるけれども、市場からは「なぜあんなことを?」と疑問符を突き付けられるケースが起こるのはこのためです。イザヤ・ベンダサン[6]が「全員一致は偏見か興奮の結果」と述べたのも頷けます。

このような課題を抱えるミントのピラミッドが先輩のトマスのピラミッドから学べることは明らかでしょう。それは異論を排除しない、異論をリスペクトする、異論から学ぶ、そうすることで自分の主張をレベルアップするという姿勢です。これが今日のピラミッドが忘れてしまったことなのです。

もちろんトマスのアプローチを真似しようとしても簡単には行きません。まず、異論をどうやって用意するかという課題があります。トマスのように権威のある異論だから検討する価値があるわけで、安直に用意した形ばかりの異論では意味がありません。この課題に対する即効性のある対策はありませんが、本質は組織のダイバーシティ&インクルージョンにあると思います。

そもそもイノベーションは異質なアイデアがぶつかり合うことで生まれると言われます。多様なアイデアが許容されるイノベーティブな組織風土であれば、自ずと高品質な異論も形成されるはずです。したがって、異論が形成される組織風土を構築することが最も効果的なアクションになるでしょう。

次に、どうしたら異論から学ぶことで主張をレベルアップできるかという課題があります。これも一筋縄では行きませんが、大事なことは謙虚さではないか思います。未来が誰にも分からない以上、最後はどうやって運を味方に付けるかが勝負になるはずです。

そうすると、幸運の女神に微笑まれるかどうかが鍵を握ることになります。自分の主張を絶対視して論破を正義とする人と、自分の主張もまだまだと思って異論に学ぼうとする謙虚な人のどちらに幸運の女神は微笑むでしょうか。科学的に証明できるテーマではありませんが、勝負師として知られた将棋の米長邦雄永世棋聖は「謙虚で笑いのある人に幸運の女神は微笑む」と断言しています。

簡単かつ確実に解決できるような類の問題でないのは確かです。しかし、ビジネスは正解ではなくて、競合他社より少しでも優位に立てるかどうかの競争です。競合他社よりも少しでも多様な意見に耳を傾けたピラミッドの方が最終的には勝利を引き寄せることになるのではないでしょうか。

[1] McKinsey & Company「Barbara Minto: “MECE: I invented it, so I get to say how to pronounce it”」,『McKinsey Alumni Center』,https://www.mckinsey.com/alumni/news-and-events/global-news/alumni-news/barbara-minto-mece-i-invented-it-so-i-get-to-say-how-to-pronounce-it(閲覧日:2023年7月3日)

[2] スコラは学校の意味で、中世では学校(大学)が哲学の中心を担っていたので、大学でのアプローチがスコラ的方法と言われるようになった。その後、デカルト、パスカル、スピノザに代表される近世の哲学は大学の外で発展を遂げることになる。

[3] 問題群の多くが2段階構造になっていて数え方次第なので群の数を一つに特定することは難しい。

[4] 「ストイック」の語源となる哲学の一派。理性に従うことによって情動から解放されることを説いた。

[5] 集団浅慮。同質的な集団の意思決定が合理性に欠ける結論を導いてしまう現象。アメリカのベスト&ブライテストが引き起こしたキューバ危機やベトナム戦争の泥沼の戦線拡大が例に挙げられる。

[6] 山本七平のペンネームで「日本人とユダヤ人」が1971年にベストセラーになった。知人でユダヤ系アメリカ人のアンドリュー・サッター国際教養大学教授から直接同書の酷評を聞いたので、この箴言の真偽は不明。

参考文献

山本芳久『トマス・アクィナス 肯定の哲学』,慶應義塾大学出版会,2014

Thomas Aquinas 『The Summa Theologica (English Edition) 』, Catholic Way Publishing

山本和隆『ファイナンス入門講義』日経BPマーケティング(日本経済新聞出版),2014

木田元『反哲学入門』,新潮社,2007

米長邦雄,『運を育てる―肝心なのは負けたあと』,クレスト社,1993