「一人一人のライフスタイルに寄り添ったキャリア支援は可能だろうか?」

働き方が多様化し、ワークライフバランスなど仕事に対する意識も変化する現在、キャリアデザインにおいてライフキャリアの観点は欠かせないものになっています。

ライフキャリアとは、労働だけでなく家庭や地域社会などを含む人生全体でキャリアを積み重ねるという考え方です。企業における従業員のキャリア支援にも、ライフキャリアを取り入れる動きが広まっています。

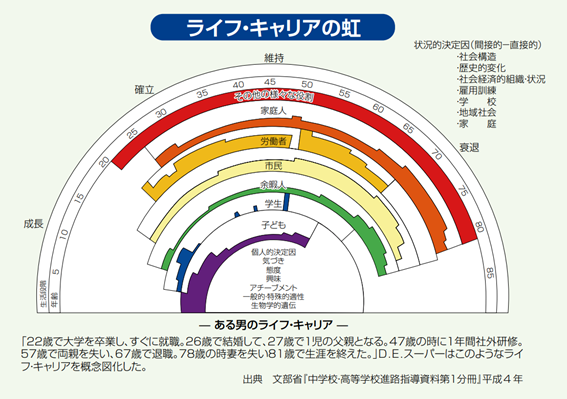

ライフキャリアを考える有力な手法が、D・E・スーパーが提唱したライフキャリアレインボーです。人生を通じてその人が担うさまざまな役割の組み合わせで一人一人のキャリアを捉える手法で、現状や理想のライフスタイルのバランスを可視化できます。

本記事ではライフキャリアレインボーの考え方や注目される背景、メリット・デメリットを解説し、具体的なワーク方法も紹介します。従業員へのキャリア支援にライフキャリアの観点を取り入れたいという人はぜひ参考にしてみてください。

キャリア開発の考え方から具体的な方法までわかりやすく解説! ⇒ キャリア開発eBookをダウンロードする(無料)

目次

1. ライフキャリアレインボーとは?

ライフキャリアレインボーとは、アメリカの研究者D・E・スーパーが提唱したキャリア理論です。スーパーは、個人のキャリアを、人生の各場面においてその人が果たすさまざまな役割の組み合わせで捉えました。以下のような図で表されます。

出典)文部科学省「高校生のライフプランニング」https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/11/21/1411248_0_0.pdf(閲覧日:2023年3月25日)

上図の通り、複数の役割が時間軸に沿って多層的に積み重なる様子が、虹になぞらえて表現されています。ライフキャリアレインボーは、日本でも行政や教育機関などでキャリア教育に取り入れられてきました。

1-1. ライフキャリアとは

スーパーが示したように、仕事だけでなく家庭や地域社会、あるいは趣味など、生涯を通じて経験する役割や活動全般を包括した捉え方をライフキャリアと呼びます。

なお、職業や職務の連鎖だけを指した「キャリア」という言葉は、ライフキャリアと区別して「狭義のキャリア」「ワーク・キャリア」と表現されることもあります。

つまり、ライフキャリアとはより広範にキャリアを捉える見方であり、人生に訪れるライフイベントやライフステージの変化を含めた、その人の「生き方」そのものといえるでしょう。

1-2. ライフキャリアレインボーの考え方

ライフキャリアを考える手法の一つがライフキャリアレインボーです。前述したように虹のような図で表され、主に以下の二つの要素で構成されます。

- ライフステージ

- ライフロール

ライフステージ

ライフステージは生涯を通じた発達段階を表し、ライフキャリアレインボー上の時間軸のベースとなります。スーパーによれば、ライフステージは以下のように区分され、それぞれに社会的な成熟や環境適応についての課題が存在します。

- 成長段階(0~14歳)

- 探索段階(15~24歳)

- 確立段階(25~44歳)

- 維持段階(45~64歳)

- 解放段階(65歳以上)

個人のキャリアは、各ステージで課題を達成しながら発達していきます。

ライフロール

ライフロールとは、人が生涯の中で担う主な役割のことです。スーパーは以下のようなライフロールを挙げ、家庭・地域社会・職場といった生活空間(ライフスペース)を舞台に、こうした役割が演じられるとしました。

- 子ども

- 学習する者

- 余暇人

- 市民

- 労働者

- 配偶者

- 専業主婦

- 親

- 年金受給者

「子ども」の役割は幼少期の養育される立場だけでなく、親孝行や介護など親に対して担う側面もあります。また学生時代に限らず、社会人になった後も資格の勉強などで「学習する者」のライフロールを継続・再開する人も多いでしょう。これらのライフロールは、すべてを経験する人もいれば一部しか経験しない人もいます。

このようにライフキャリアレインボーでは、ライフステージを移行しながらさまざまなライフロールが重なり合い、生涯に渡ってその人のキャリアを形成していく様子が描かれます。

人事に関する注目トピックを毎週お届け!⇒ メルマガ登録する

2. ライフキャリアレインボーが注目される背景

発表されてから半世紀近くが経つライフキャリアレインボー。現在注目されている背景には、以下のようなさまざまな社会情勢の変化があります。

- 長寿化

- 働き方の多様化、就業意識の変化

- 国によるキャリア支援の推進

2-1. 長寿化

厚生労働省の資料によれば、日本における2019年の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳でした。健康寿命も、男性72.68歳、女性75.38歳に及んでいます。[1]

医療技術の進歩などによる長寿化は、退職後のセカンドキャリアや余暇時間の長期化をもたらしました。人生100年時代ともいわれる現在、より長い人生設計が必須となっているのです。

また、長寿化によるキャリアへの影響として家族の介護問題も挙げられます。子育てと介護の両立や、介護者一人に対して複数の要介護者がいる多重介護などは、介護する側のキャリアを大きく左右する問題です。

さらに、高年齢者の雇用安定に伴い、人件費抑制や組織若返りのために役職定年を導入する企業も多いでしょう。役職定年の対象の中心は50代ですが、それまでの役職から外れることでモチベーションを失ったり、立場が変わって孤立感を覚えたりするケースが見られます。上司のこうした姿は、若手の将来不安や組織全体の士気低下にも影響します。

こうした状況から、企業は従業員に対しキャリアの終盤まで見据えたキャリア支援を行うことが求められています。

2-2. 働き方の多様化、就業意識の変化

終身雇用や正社員での就業が当たり前ではなくなり、働き方に対する意識も変化しています。

厚生労働省が2019年度に行った意識調査によると、正社員以外の就業形態を選んだ理由として最も多いのが「自分の都合のよい時間に働けるから(36.1%)」でした。次いで「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから(29.2%)」、「家計の補助、学費等を得たいから(27.5%)」となっています。[2]

こうした結果からは、働き手が自身のライフスタイルや家庭の事情を優先した働き方を選んでいる現状がうかがえます。

さらに、在宅勤務や地方に移住してのリモートワーク、あるいはパラレルワークなど、生活環境や価値観を重視した働き方の幅も広がっています。

キャリアを自律的に考える上でも、これからの時代、個々のライフスタイルを無視して企業が一方的に従業員のキャリアを組み立てることは難しいでしょう。

2-3. 国によるキャリア支援の推進

終身雇用制度や年功序列が薄れ、労働者には自発的なキャリア開発が、そして企業にはキャリア支援が求められるようになりました。

厚生労働省が2007年に発表した「生涯キャリア支援と企業のあり方に関する研究会報告書」では、「生涯キャリア支援」をキーワードとして、労働者一人一人について家庭や地域での生活を含めたキャリア形成とその支援の必要性が提言されています。

また、同省が2017年に開発したキャリアコンサルティング技法においても、ライフキャリアレインボーがツールの一つとして用いられています。

共働き世帯は増加を続けており、家庭・子育てと仕事の両立に向き合う従業員は多いでしょう。子育てや介護による離職や生産性低下は、企業側にも損失になります。

2022年10月には「産後パパ育休(出生児育児休業)制度」が創設されるなど、男性の育児休業取得も促進されています。子育て世代の30代を中心に、家庭と仕事との両立を前提としたキャリア支援はいっそう重要性を増しています。

このように、社会のさまざまな変化によって、今や職務経験だけを対象とする狭い捉え方では、現実に即したキャリアデザインは描けません。ライフキャリアの観点は、キャリアを支援する企業側にとっても重要性を増しているのです。

キャリア開発の考え方から具体的な方法までわかりやすく解説! ⇒ キャリア開発eBookをダウンロードする(無料)

3. ライフキャリアレインボーのメリットとデメリット

前述した通り、ライフキャリアデザインの重要性は高まっています。ライフキャリアレインボーを用いることで得られるメリットとデメリットを整理してみましょう。

3-1. 従業員にとってのメリット

ライフキャリアレインボーは、当事者である従業員にとって以下のようなメリットがあります。

- 現状を把握できる

- ライフロールのバランスを可視化し、自分の価値観を確認できる

- 理想の未来に向けた道筋を考えられる

現状を把握できる

ライフキャリアレインボーは、自身が人生の中でどの段階にいるのか、またどのような役割を担っているのかを可視化します。仕事以外も含めた生活全般を構成する要素を整理でき、現状の把握に役立つでしょう。

家庭人や地域の一員としての過ごし方や趣味など、職務経歴には表れない側面を含めて捉えることで、自分のあり方を理解するヒントになります。

ライフロールのバランスを可視化し、自分の価値観を確認できる

ライフキャリアレインボーを用いることで、過去から現在に渡って自身の生活を構成してきた要素と、その割合の変化を可視化できます。

自分がどのようなライフロールに重きを置いているか、その希望通りに過ごせているか、あらためて確認できるでしょう。理想のライフスタイルと比べてどの点に不満があるのか、洗い出すことにも役立ちます。

理想の未来に向けた道筋を考えられる

理想と現状とのギャップや、目指したい将来像を明確にすることで、未来に向けてキャリアの道筋を計画的に描くことができます。今後のライフイベント、例えば子どもの出生・成長や親の加齢などによって起こりうる変化を予測し、準備することもできるでしょう。

このように、ライフキャリアレインボーを使って過去から現在、そして未来へと人生を可視化してみることで、さまざまなメリットが得られます。

3-2. 企業にとってのメリット

ライフキャリアレインボーを用いて従業員のキャリア支援を行うことで、企業にとっても以下のようなメリットが考えられます。

- 従業員のキャリア自律を促し、モチベーションを高める

- 個々のライフキャリアを把握することでエンゲージメント向上につなげられる

- 従業員の視野を拡大できる

従業員のキャリア自律を促し、モチベーションを高める

ライフキャリアレインボーは、自身の生涯を通じてキャリアを積み重ねるという視点を持たせてくれます。そのため従業員に、キャリア形成を企業に委ねるのではなく自らが主体的に取り組むキャリア自律の姿勢を促す効果が期待できます。

日々の業務や自己研さんも、人生というキャリアをよりよくする要素と捉えることで、高いモチベーションを持って取り組めるでしょう。

\「キャリア自律」を2分の動画で解説!/

個々のライフキャリアを把握することでエンゲージメント向上につなげられる

従業員のライフキャリアの現状や理想を明らかにすることで、各人の希望に沿ったサポートやキャリアデザイン支援の機会を広げられます。

業務内容や就業形態に反映できれば、従業員にとって働きやすい環境を提供できるでしょう。従業員の定着やエンゲージメント向上も期待できます。

従業員の視野を拡大できる

ライフキャリアレインボーを通じて家庭や地域社会などに活動の範囲が広がれば、従業員の視野が拡大されます。

社外で受けた刺激は新しいアイディアの創出に結びつくかもしれませんし、従業員が社外で得た能力や人脈を、企業へ還元することも期待できます。

このように、ライフキャリアレインボーは、当人にとってだけでなく企業にとっても意義があるのです。

3-3. ライフキャリアレインボーのデメリット

数々のメリットがあるライフキャリアレインボーですが、企業にとって必ずしも望ましくない結果につながる可能性もあります。従業員が理想のライフキャリアを考えた結果、労働時間を減らしたり転職したりといった、自社から距離を置く選択をする場合もあるでしょう。

キャリア開発の考え方から具体的な方法までわかりやすく解説! ⇒ キャリア開発eBookをダウンロードする(無料)

4. ライフキャリアレインボーの書き方

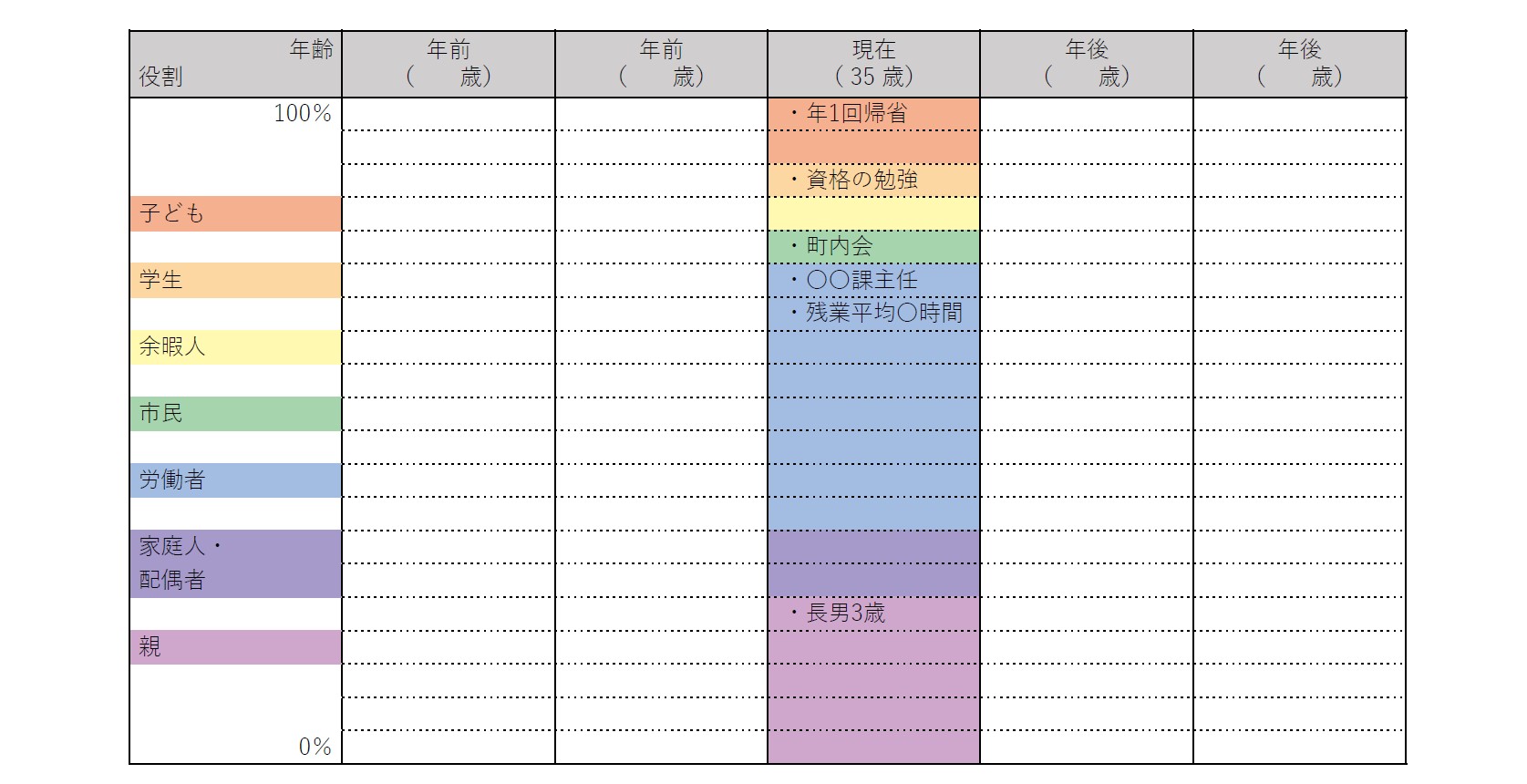

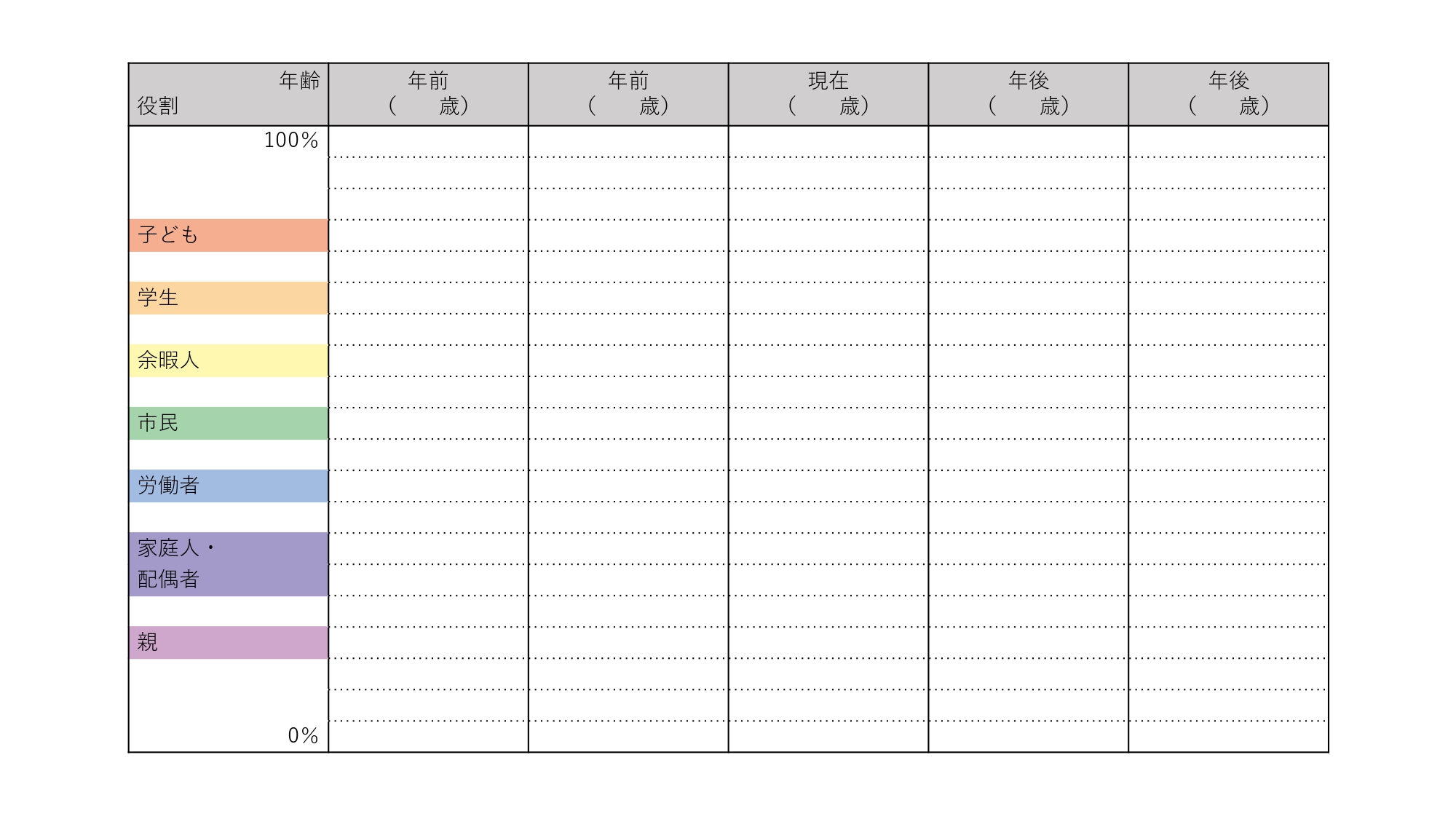

ここからは、ライフキャリアレインボーの書き方の例を解説します。実践にあたっては、いきなり虹の図を描くよりも表形式のワークシートを用意すると便利です。一例として、厚生労働省開発の資料を参考に作成したワークシートを以下に例示します。

厚生労働省「労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研究事業 報告書」,https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000198697.pdfを参考に作成

厚生労働省「労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研究事業 報告書」,https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000198697.pdfを参考に作成

4-1. 【STEP1】現状を把握する

はじめに「現在」の列を記入していきます。このワークシートでは、柱状グラフを作成する要領で、色の塗り分けや実線で役割の配分を表現します。記入例は以下のようなイメージです。

それぞれの役割に、自分がどれくらい時間やエネルギーを使っているかを考え、合計で100%になるように振り分けましょう。またそれぞれの役割について、具体的な活動や出来事を簡単に記入しましょう。

4-2. 【STEP2】過去を振り返る

過去の自分について振り返り、同様に記入していきます。ライフステージの変化やライフイベントが起こった時期を意識し、10年スパンなどで区切るとよいでしょう。転機となった出来事の他、熱中していた活動や充実感を得た経験などを挙げておくと、自身の価値観に気づきやすくなります。

4-3. 【STEP3】将来を考える

将来について、想定される役割やありたい姿から理想のライフロールバランスを考え、記入していきます。できるだけ具体的に行動やその時点での立場、達成時期を想定するほうが、目標が明確になりプランを立てやすいでしょう。理想に向けてどの部分を改善すればよいか、そのために何をすべきかを考える材料として役立ちます。

ライフキャリアレインボーを書いた後は?

ライフキャリアレインボーを書いた後は、全体像を見て、将来に備えてすべきことを考えます。

理想の人生を達成するには、いつ、どのような準備が必要でしょうか。想定できるライフイベントだけでなく、予期せぬアクシデントもあるかもしれません。自分のライフロールバランスに影響を与える要素を明らかにしておくことで、変化に備えることができるでしょう。

部下のキャリアデザインを支援できるeラーニング研修 ⇒ 弊社eラーニング教材『部下を育てる!「キャリアデザイン」推進コース』を詳しく見る

▼教材のサンプルを1分でご覧になりたい方はこちら

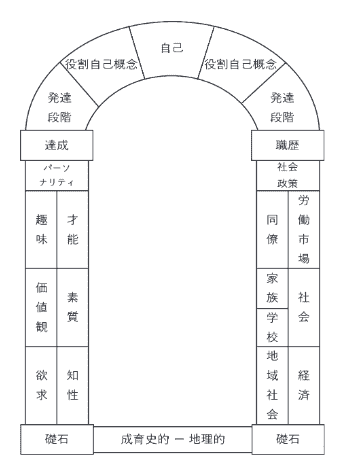

5. アーチモデル

アーチモデルとは、スーパーがライフキャリアレインボーの趣旨をより明確に、実行しやすくしたものです。

出典:渡辺朗生「青年期における家庭展望の概念と研究方法の検討─ ライフキャリア理論からのアプローチ ─」,P149.https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/54755/files/47700(閲覧日:2024年6月7日)

アーチ・モデルには、左柱に個人の興味関心や価値観である思想・信条・個人特性が、右柱に人的、社会的資源等の社会環境との関わりが描かれています。土台部分には自身の生まれ育った環境、アーチ部分には左右の柱によって支えられた「自己」「役割自己概念」「発達段階」があります。

アーチ・モデルからは、土台、そして左柱と右柱の相互作用を通して自己のキャリア形成が促されることが示されています。ライフキャリアレインボーに加えてアーチ・モデルを記入することで、自身のライフキャリアをさらに深堀りすることができるでしょう。

6. まとめ

ライフキャリアレインボーは、キャリアとは仕事だけでなく私生活を含めた人生全体を通して形成されるというライフキャリアの考え方に基づき、人生の各場面で担うさまざまな役割という観点でキャリアを捉える理論です。

ライフキャリアレインボーはライフステージ(発達段階)とライフロール(役割)の二つの要素で構成されます。複数のライフロールが生活に占める割合を変えながら生涯を通して重なっていく様子を、虹の図で表します。

ライフキャリアレインボーが注目される背景には、以下のような社会の変化が挙げられます。今やキャリアデザインにライフキャリアの観点は欠かせなくなっており、キャリア支援を行う企業側にとっても重要性を増しています。

- 長寿化

- 働き方の多様化、就業意識の変化

- 国によるキャリア支援の推進

ライフキャリアレインボーは、従業員が自身の現状や価値観を把握し、理想のあり方やそこに向けた道筋を考えることに役立ちます。それだけでなく、以下のように企業にとってもメリットをもたらすでしょう。

- 従業員のキャリア自律を促し、モチベーションを高める

- 個々のライフキャリアを把握することでエンゲージメント向上につなげられる

- 従業員の視野を拡大できる

最後に、ライフキャリアレインボーの書き方を、ワークシートの例とともに以下の手順で紹介しました。

- 現状を把握する

- 過去を振り返る

- 将来を考える

また、ライフキャリアレインボーをさらに明確にした「アーチ・モデル」についても紹介しました。

人生の多様な側面からキャリアを積み上げていくというライフキャリアレインボーの理論は、一人一人のキャリアに寄り添い、キャリア自律を促します。企業にとっても意義のある手法ですので、キャリア支援に取り入れる価値は大いにあるでしょう。

[1] 厚生労働省「健康寿命の令和元年値について」,https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000872952.pdf (閲覧日:2023年3月25日)

[2] 厚生労働省「正社員以外の労働者の仕事に対する意識」,https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/19/dl/02-02.pdf (閲覧日:2023年3月25日)

参考)

D.E. Super. (1980). ‘A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development,’ Journal of Vocational Behavior, Volume 16, Issue 3, June 1980, Pages 282-298

渡辺三枝子『キャリアの心理学』,ナカニシヤ出版,2018

労働政策研究・研修機構「職業相談場面におけるキャリア理論およびカウンセリング理論の活用・普及に関する文献調査」,https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2016/documents/0165.pdf (閲覧日:2023年3月25日)

厚生労働省職業能力開発局「生涯キャリア支援と企業のあり方に関する研究会報告書』について」,https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0720-6.html (閲覧日:2023年3月25日)

厚生労働省「労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研究事業報告書」,https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000198697.pdf (閲覧日:2023年3月25日)

厚生労働省「産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます」, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html (閲覧日:2023年3月25日)

渡辺朗生「青年期における家庭展望の概念と研究方法の検討─ ライフキャリア理論からのアプローチ ─」,P149.https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/54755/files/47700(閲覧日:2024年6月7日)