誰もが知る有名なファッションブランドといえば、仏国ルイ・ヴィトンでしょう。ルイ・ヴィトンは、ニセモノが多く出回っており、その対策に積極的な企業としても知られています。

以下はルイ・ヴィトンが偽造品撲滅対策について述べたものですが、同社がニセモノに対して、いかに強力な対策をしているかを読み取ることができます。

ルイ・ヴィトンの知的財産部は、全世界250名のエージェントの協力のもと、商標・デザイン・著作権を含む18,000以上もの知的財産権を管理しています。(中略)2017年、ルイ・ヴィトンは38,000件以上の反偽造品に関する訴訟手続きを世界各地で実施し、犯罪ネットワークの解体、不法機関で働く労働者の苦境の緩和などの成果を収めました。また、知的財産部のインターネットチームは、オンライン上の偽造品販売を追跡するためにドメイン名を登録してサイバースクワッティング対策を行い、サーチエンジンやマーケットプレイスを中心に監視を続けています。その結果、2017年には6,000を超える不法ウェブサイトが閉鎖され、12万件以上のオークション(競り売り)が打ち切られました。 [1]

商標権は、トレードマークやブランドの権利者を保護する知的財産権です。商標権を登録することにより、ルイ・ヴィトンのようにニセモノに対抗できる手段を得ることができます。

それによって、ブランドにとって何より大切な、クリエイティビティやデザイン、アーティストなど、大切なオリジナリティを守ることができます。ルイ・ヴィトンの言葉を借りるなら、それは伝統に敬意を表すことです。商標権は、ブランドの長期的な存続にとって欠かせないものなのです。

商標権の役割は、「守り」だけではありません。

今や、商標登録の対象は、文字、ロゴ、記号などから、音、動き、色彩などにまで拡大しています。企業の多様なブランド戦略やマーケティング戦略に、商標権を活用することが期待されています。

商標権の歴史を知ることで、その本質的な意味だけでなく、未来のビジネスへの可能性も感じていただくことができるでしょう。

今回は、コンプライアンスのプロが、その発端から最新トレンドまで、歴史を変えたエピソードを交えて商標権の歴史をご紹介します。

本稿が、今後のコンプライアンス対策やビジネスの発展の一助になれば幸いです。

[1] ルイ・ヴィトン「知的財産の保護」,『偽装品対策について』,https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/la-maison/brand-protection(閲覧日:2021年10月8日)

目次

1. 商標権の歴史の始まりと、保護の対象の拡大

商標権はいつ、どこで、どのような背景で保護されるようになったのでしょうか。また、どのようなものが保護の対象とされてきたのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

1-1. 商標法の制定は、19世紀のフランスから広まった

トレードマークは、家畜に焼き印を押し、他人の家畜と区別したのが始まりと言われています。トレードマークの模倣は、古くから問題になっており、各国では詐欺罪などを適用して対応していました。

しかし、18世紀の英国に始まる産業革命以降は、大量生産・大量販売が行われるようになり、有名企業のトレードマークの模倣によって、これまでよりも大きな損害が発生するようになりました。その結果、従来の法律だけでは対応できない状況になりました。

1857年、仏国で世界初の商標法「製造標及び商業標に関する法律」が制定されました。仏国には、歴史の長い老舗ブランドが多く、ルイ・ヴィトン(1821年創業)、エルメス(1837年創業)、カルティエ(1847年創業)などは、この時代に創業し、現在まで続いています。このことは、商標法の制定が、いかに意味のあるものだったかを表していると思います。

その後、英国で1862年、米国で1870年、独国で1874年にそれぞれ商標法が制定されています。日本では、明治時代の1884年に商標法が制定されました。その後、何度か改正され、現在の商標法は、1959年に新たに制定されたものです。

1-2. 商標権の対象の広がり-文字、図形、記号から、立体形状へ-

トレードマークの模倣対策から始まった商標権ですが、その後、多様な商標が登録されるようになり、文字、図形、記号に加えて、立体形状が立体商標として登録できるようになりました。

日本で立体商標が登録できるようになったのは、1996年の商標法改正からです。初めての立体商標登録は、1998年に登録された不二家のペコちゃん・ポコちゃん人形でした。その後、日本ケンタッキー・フライド・チキンのカーネル・サンダース立像などが商標登録されています。

1-3. 立体商標の対象範囲を変えた「ヤクルト容器」事件

商標権の歴史を変えたエピソードとして、「ヤクルト容器」が立体商標として商標登録されるまでの経緯を紹介します。

ヤクルトは、1997年にプラスチック容器を立体商標として出願し、裁判でも争いましたが、認められませんでした。その後、再度出願し、2010年に商標登録が認められています。なぜ、最初の出願から登録まで13年もの月日を要したのでしょうか。

まず、ヤクルトのプラスチック容器について説明しましょう。この容器は、1968年にそれまで使用されていたガラス瓶容器の代替として開発されました。デザインは、有名なインテリア・デザイナー剣持勇氏によるものです。

プラスチック容器は、これまでのガラス瓶容器と比較して軽く、回収の必要がないため、ヤクルトの販売員の負担軽減にも貢献していました。

ヤクルトは、1996年の商標法改正を受けて、1997年にプラスチック容器を立体商標として商標出願しました。しかし、特許庁は登録を拒絶しました。その理由は、商標登録が認められるためには、商標により他と識別できることが求められていたことにあります。ヤクルトのプラスチック容器には、ヤクルトのロゴが付いていなかったため、識別力が不十分と判断されました。

ヤクルトは、特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求しました。しかしそれも認められず、東京地裁に提訴しました。裁判は、最高裁まで争われましたが、裁判所は特許庁の判断を支持しました。

2008年、ヤクルトはプラスチック容器の商標出願に再チャレンジしました。そのきっかけとなったのが、2008年に知財高裁で立体商標として認められた「ロゴがないコカ・コーラの瓶」です。これは、飲料容器の形状として日本で初めて立体商標が認められたケースです。ちなみに、知財高裁とは、2005年に設立された知財を専門に扱う高等裁判所です。

コカ・コーラのケースを受けて、ヤクルトは再出願しましたが、特許庁は再びヤクルトの商標出願を拒絶しました。そのため、ヤクルトは拒絶査定不服審判を経て、知財高裁に提訴しました。

2010年、知財高裁は特許庁の審決を取り消し、ヤクルトのプラスチック容器の立体商標が商標登録できることになりました。

このとき知財高裁は、「長期の使用により、容器の形状だけでも十分な識別力がある」と判断しました。判決の材料として、アンケート調査で「ロゴなしの容器を見た消費者の98%がヤクルトを連想する」と回答したことも話題となりました。

その後、ヤクルトのプラスチック容器は、米国、欧州各国にも出願し、立体商標の登録が認められています。

ヤクルトのプラスチック容器を巡る裁判は、ロゴ、社名、製品名を表示していない形状の容器でも、立体商標として登録できることが話題になった事件でした。

商標法が立体商標の登録を認めるようになった背景には、まずは立体商標を保護して欲しいという企業のニーズがあります。それに加え、不正な競争に対して適用される不正競争防止法の裁判で、商品の形状を商品表示と認めている判決があることが影響していました。

米国、欧州各国では、すでに立体商標の登録が認められています。ビジネスがグローバル化している現在、海外で認められている権利の範囲は、日本の法改正にも影響します。

ここまで見てきたように、商標法は19世紀のフランスで初めて制定され、その後欧米各国や日本などでも制定されました。

商標法は、トレードマークやブランドを保護する制度として始まったため、商標登録は、文字、ロゴ、記号などが対象でした。しかし、その後は企業のニーズや海外の権利化動向の影響を受けて、時代に合わせて範囲を広げてきました。

ヤクルトのボトルの例からもわかるように、権利の範囲の拡大は、ビジネスを左右します。商標権の歴史から、その点をご理解いただけたかと思います。

米国で「コカ・コーラの瓶」が商標登録されるまでの経緯

米国では、連邦商標法(ランハム法)によりトレードマークに加えて、トレードドレスが保護されます。トレードドレスは、商品やパッケージの外観のことです。

これに則り、コカ・コーラの瓶は、ロゴ、社名、製品名などが付いていなくても、独自の形状がトレードドレスとして登録されています。

瓶の形状は工業デザインであり、当初、コカ・コーラの瓶は意匠登録されていました。しかし、保護期間が過ぎたため、商標登録にチャレンジしました。

米国での商標登録の決定の裏付けになったのは、約99%の米国の国民がコカ・コーラの瓶を形状で見分けられるという調査結果でした。これにより、ライバルは、コカ・コーラの許可なく、コカ・コーラの瓶の形状と同じ形状のボトルを使えません。

参考)

日本コカ・コーラ「今、明らかにされる 「コカ・コーラ」ボトル誕生の舞台裏」,https://www.cocacola.co.jp/stories/history-of-the-coca-cola-bottle (閲覧日:2021年10月11日)

2. 商標権の最新トレンド「音、色彩、動き等の商標」

前章の通り、商標権の対象は、文字、図形、記号から立体形状へとその範囲を広げてきました。そして、2015年の商標法改正により、新たに商標登録が認められる対象となるものが増えました。それは、音、色彩、動き、といったものです。

2-1. 商標法改正により新たに商標登録できるようになったもの

商標法改正により新たに登録ができるようになったものの具体的には、以下のような商標が挙げられます。

動き商標

文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標

(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)ホログラム商標

文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標

(見る角度によって変化して見える文字や図形など)色彩のみからなる商標

単色又は複数の色彩の組合せからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)

(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)音商標

音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標

(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)位置商標

文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標[2]

商標法改正後、企業はそれぞれの独自の商品やサービスについて、他社と差別化できると思われる形態の商標を次々と商標出願しました。

2-2. 「音、動き、色彩」等の商標登録例

本節では、具体的に「音商標」、「ホログラム商標」、「動き商標」、「色彩商標」、「位置商標」として登録された例を紹介します。

・ホログラム商標

・動き商標

・色彩商標

・位置商標

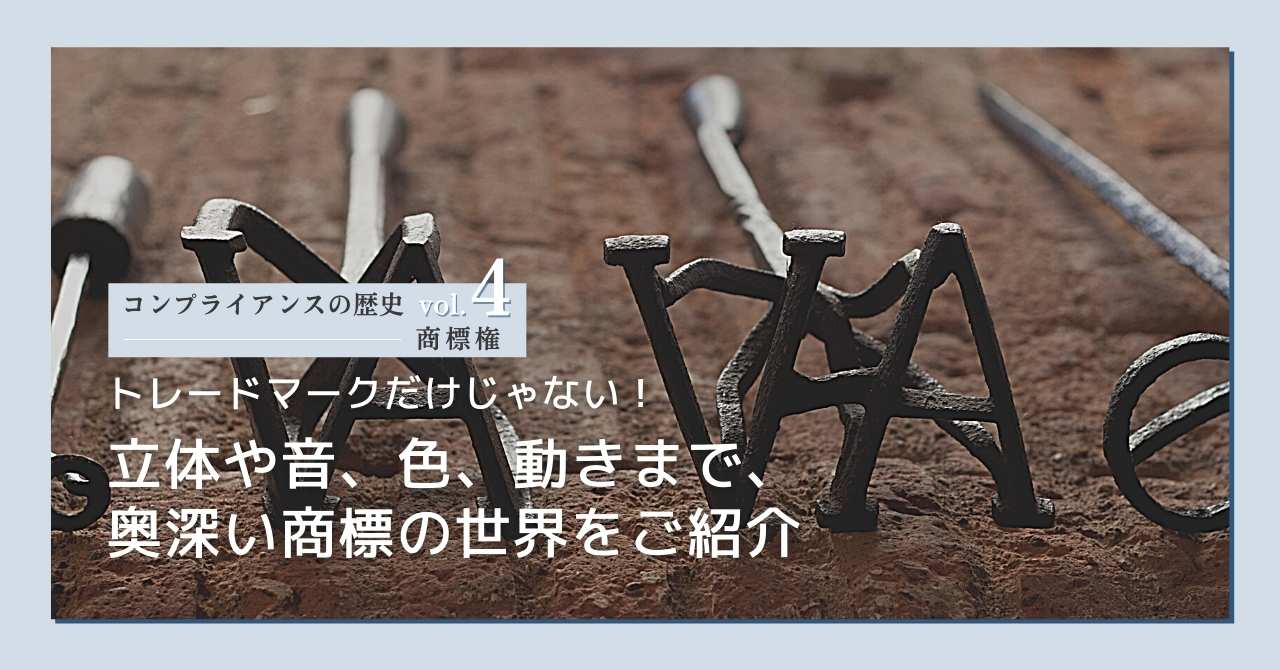

・音商標

音の商標登録第1号は、2015年に登録された、久光製薬の「HISAMITSU(音)」でした。CMの中でよく聞くフレーズです。

図)久光製薬株式会社が登録した音商標

商標登録第5804299号、2015年 11月 6日

引用元)

特許庁「事例から学ぶ商標活用ガイド」,P12,https://www.jpo.go.jp/support/example/document/trademark_guide2019/guide01.pdf(閲覧日:2021年10月11日)

・ホログラム商標

ホログラム商標について、三菱UFJフィナンシャル・グループは、次のような商標を登録しています。

図)三菱UFJフィナンシャル・グループが登録したホログラム商標

商標登録第5859531号、2016年 6月 17日

引用元)

引用元)

「ホログラム商標:登録事例」,『商標登録.com』,https://shohyo-toroku.com/trademark/hologram.html(閲覧日:2021年10月11日)

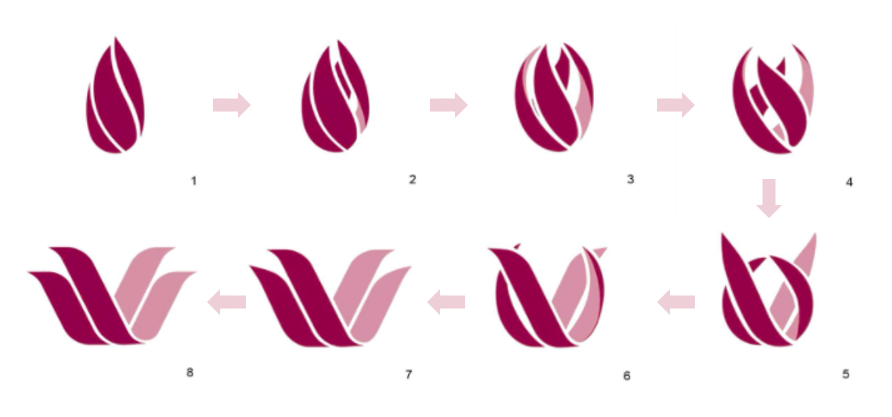

・動き商標

動きの商標は、CMやネット上の商品宣伝などに使われている、商品を宣伝する際の動きが登録されています。小林製薬、ワコール、菊正宗酒造などが登録しています。

図)株式会社ワコールが登録した動き商標

商標登録第5804316, 2015年11月6日

引用元)

「動き商標:登録事例」,『商標登録.com(TM)』,https://shohyo-toroku.com/trademark/motion.html

(閲覧日:2021年10月18日)

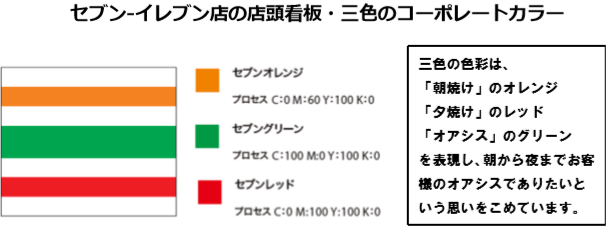

・色彩商標

色彩のみの商標は、セブン-イレブン・ジャパンが第1号として、2017年、次の商標を登録しています。

図)株式会社セブン-イレブン・ジャパンが登録した色彩商標

商標登録5933289号、2017年3月17日

引用元)

引用元)

セブン-イレブン・ジャパン「新しいタイプの商標として「色彩のみならなる商標」が、日本で登録第1号!」,2017年3月1日,https://www.sej.co.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/019/198/20170301shikisai-sej.pdf(閲覧日:2021年10月12日)

・位置の商標

位置の商標は、日清食品が即席麺の容器の図形の商標について、2018年に次のような登録をしています。

図)日清食品ホールディングス株式会社が登録した位置商標

商標登録6034112号、2018年4月6日

引用元)

引用元)

太陽国際特許事務所「位置商標 ~即席麺の容器の図形の商標~」,2019年1月10日,http://www.taiyo-nk.co.jp/news/legal/news/20190110.html (閲覧日:2021年10月18日)

ここまで、法改正後の具体的な登録例を紹介してきました。

この法改正の背景には、音や色彩等が宣伝として企業や商品を連想させることができている事実があること、登録商標の範囲を広げて欲しいという企業のニーズがあること、の2点がありました。

しかし、動き、ホログラム、色のみ、音、位置商標は、米国、欧州等ではすでに認められていることでした。法改正によって、日本でもようやく認められる範囲が追いついてきたと言えます。

2-3. 商標法改正による今後の商標権活用の可能性

立体商標から始まった商標権の登録範囲の拡大は、この法改正でさらに広がりました。新しいタイプの商標は、多様なブランド戦略やマーケティング戦略への活用が期待されています。

例えば、音の商標では、「Intel Inside」キャンペーンのような、サウンドロゴを利用したマーケティング手法があります。また、色彩の商標では、Red Bullが、商品の色を銀色と青色の組合せで差別化を図ったようなマーケティング手法が挙げられます。

トレードマークの模倣対策から始まった商標制度は、商品やサービスの差別化を目指した様々なブランド戦略やマーケティング戦略に活用されるようになっています。

[2] 特許庁「新しいタイプの商標の保護制度」,https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html(閲覧日:2021年10月11日)

eラーニング教材:事例で学ぶ意匠・商標

eラーニング教材:事例で学ぶ意匠・商標

デザイン(意匠)やブランド(商標)を保護する権利とは?

こちらの記事にある通り、商標権は、商品やサービスに使用する商標(マーク)を保護する知的財産権です。本教材では、事業活動において必要となる意匠、商標についての基本的な考え方と、知的財産を活用して事業活動を効果的に進めるためのキーポイントを学習します。なお、本教材は知的財産検定2級試験に対応しています。

本教材をeラーニングとして配信することで、効率的に「意匠・商標」の社員教育をすることが可能です。

3. まとめ

英国に始まる産業革命では、大量生産・大量販売が行われるようになり、有名企業のトレードマークの模倣に対応する新しい法律が求められていました。

最初の商標法は、老舗ブランドが多い、仏国から始まりました。その後、英国、米国、独国に広がりました。日本では、明治時代に商標法が制定されました。

トレードマークの保護から始まった日本の商標法は、最初は、文字、図形、記号の保護から始まりました。しかし、企業のニーズや海外の影響もあり、立体商標の登録が認められるようになりました。

ヤクルトは、ロゴのない容器の商標出願を試みましたが、2度に渡り特許庁は登録を認めませんでした。

しかし、2度目の商標出願当時、設立された知財を専門に扱う知財高裁の判断により、最終的には、立体商標として登録が認められました。

さらに、商標法は改正され、画像デザイン、建築物の外観や内装デザインの商標登録が認められるようになっています。

これらの商標法改正は、企業のニーズと海外で認められていた商標登録の影響を受けています。企業は、新しい登録商標を、独自のブランディングやマーケティング戦略に活用することができます。

今回ご紹介した商標権の歴史とエピソードから、商標権を有効活用する意義をご理解の上、自社の最適な知財戦略の実現に取り組んでください。

参考)

ルイ・ヴィトン「知的財産の保護」,『偽装品対策について』,https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/la-maison/brand-protection(閲覧日:2021年10月8日)

日本コカ・コーラ「今、明らかにされる 「コカ・コーラ」ボトル誕生の舞台裏」,https://www.cocacola.co.jp/stories/history-of-the-coca-cola-bottle (閲覧日:2021年10月11日)

特許庁「マンガ 知財の歴史」, 2017年11月,https://www.jpo.go.jp/news/koho/manga_chizai.html(閲覧日:2021年10月18日)

特許庁「産業財産権制度の歴史」,https://www.jpo.go.jp/introduction/rekishi/seido-rekishi.html(閲覧日:2021年10月18日)

特許庁「新しいタイプの商標の保護制度」,https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/index.html(閲覧日:2021年10月18日)

特許庁「新しいタイプの商標に関する 審査基準の概要」,https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/newtype/document/new_shouhyou_video/01.pdf(閲覧日:2021年10月18日)

ヤクルト「ヤクルト容器の立体商標が認められる」,2010年11月16日,https://www.yakult.co.jp/spn/news/article.php?num=515(閲覧日:2021年10月18日)

ファーイースト国際特許事務所「ヤクルトの容器が認められたのはつい最近!?形状を巡る立体商標事件」,https://fareastpatent.com/trademark-right/ヤクルトの容器が認められたのはつい最近.html(閲覧日:2021年10月18日)

「トレードドレスの基礎知識 」,『Open Legal Community)』,2018年11月9日,https://openlegalcommunity.com/trade-dress-basics/(閲覧日:2021年10月18日)

「音や動きも保護される!?-商標法改正-」,『企業法務ナビ』,2015年7月22日,https://www.corporate-legal.jp/news/2042(閲覧日:2021年10月18日)

三井物産戦略研究所「注目される「新しいタイプの商標」」,https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/10/20/150513q_hirata.pdf(閲覧日:2021年10月18日)

特許庁「事例から学ぶ商標活用ガイド」,2019年,https://www.jpo.go.jp/support/example/document/trademark_guide2019/guide01.pdf(閲覧日:2021年10月18日)

「ホログラム商標:登録事例」,『商標登録.com』,https://shohyo-toroku.com/trademark/hologram.html(閲覧日:2021年10月18日)

セブン-イレブン・ジャパン「新しいタイプの商標として「色彩のみならなる商標」が、日本で登録第1号!」,2017年3月1日,https://www.sej.co.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/019/198/20170301shikisai-sej.pdf(閲覧日:2021年10月12日)

太陽国際特許事務所「位置商標 ~即席麺の容器の図形の商標~」,2019年1月10日,http://www.taiyo-nk.co.jp/news/legal/news/20190110.html (閲覧日:2021年10月18日)