若手社員研修の目的や学ぶべきカリキュラムを紹介!主体性の発揮を促すポイントとは?

「若手ならではの課題やポイントを押さえた研修を実現したい」

スタート地点ではある意味一枚岩だった新人が徐々にばらけて来て、ビジネスパーソンとしての個性が確立されて来るのが若手時代です。

会社に慣れ、実務も一通りできるようになり、自信もついて来ていますが、実は入社して数年経った頃というのは、人事部員や教育担当者にとって要注意の時期でもあります。

リ・カレント株式会社の調査[1]によると、若手社員の約半数は仕事観があいまいであるという結果が出ています。同調査では、仕事観があいまいな社員は、上司・同僚との人間関係について特に期待せず、キャリア観も持っていない割合が高くなっており、受け身がちでオーナーシップが弱い状態であることが推察されます(詳細は1-2.を参照)。

このような傾向を会社が認識せず放置してしまうと、若手社員は次第に難易度が上がっていく仕事をこなせず、自信を失ってしまうかもしれません。結果、モチベーションや働く意味を見失い、離職につながってしまうケースも考えられます。

若手向けの教育は、新人向けの教育に比べて手薄になりがちですが、ここでしっかりと土台を固めておくことで、その後迎える伸び盛りの時期の過ごし方や結果が変わって来ると言えるでしょう。

それゆえ、若手社員研修では、こうした点を考慮したプログラム設計が必要です。

本稿では、若手社員研修の対象者、若手社員の特徴や課題、若手社員が特に強化するべきスキル、若手社員研修のポイントなどを解説します。ぜひ参考にしてください。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」無料ダウンロードはこちら

[1] 「働くことへの若手意識調査」,『リ・カレント株式会社』,2021年6月16日,https://www.re-current.co.jp/pdf/release_treasureer-survey_202106016.pdf (閲覧日:2021年9月29日)

自分の仕事観=「自分はなんのために働くのか(仕事において譲れないもの・価値観)」を持っているか、という問いに対して、「持っていない」(33.2%)と「考えたことはあるが固まっていない」(23.5%)が、合わせて5割を超えた。

目次

若手社員研修の対象となる従業員とは?

まず、若手社員とは具体的にどのような従業員を指すのか確認していきましょう。

若手社員の定義

若手社員の定義は企業によって異なりますが、おおよそ入社2年目~5年目ほどの従業員を指すことが多いようです。

新人の時期を過ぎてビジネスパーソンとしての基礎はある程度出来ており、与えられた仕事は一人で一通りこなせる状態と考えるとよいでしょう。

若手社員研修によってさらに基礎を強く固め、より主体的に行動していく人材へとステップアップさせることで、企業のビジネスをより発展させることに繋がるでしょう。

そのためにも、業務の円滑な遂行や目指すキャリアの形成など、今後の成長に必要な知識やスキルを積み上げていくことになります。

若手社員の特徴と課題

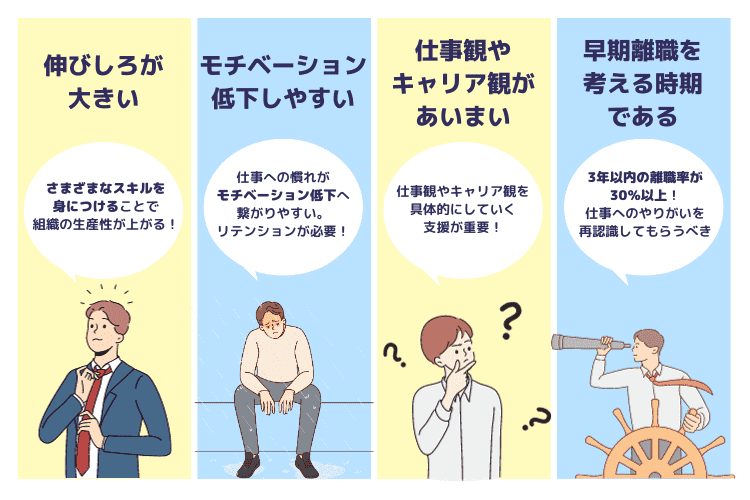

効果的な研修を行うには、以下のような、若手社員の特徴と課題を理解し、それを解決できるようなカリキュラムを考える必要があります。

- 仕事への意欲が高く、伸びしろが大きい

- モチベーションが低下しやすい

- 仕事観やキャリア観があいまいである

- 早期離職を考える時期である

仕事への意欲が高く、伸びしろが大きい

2022年にエン人材教育財団[2]によって実施された「仕事価値観及びキャリア満足度に関する年代別調査」では、「仕事に一生懸命取り組みたいか」という質問で20代が59.4%と最も高い結果となりました。

また、世代別でのキャリアへの満足度・キャリアへの期待についても20代が最も肯定的な回答が多く、若い世代が仕事を前向きにとらえている傾向がうかがえました。仕事へのモチベーションも高いため、成長の伸びしろも大きく、研修の効果が期待しやすいといえるでしょう。

与えられた仕事を一人でこなすという関門をクリアすると、仕事のやり方を工夫する余裕が出てきます。そこからの成長の幅は未知数です。

若手のうちからさまざまなスキルを身に付けてもらうことにより、仕事を効率よく、円滑に進めるための手段を増やしていき、個人やチーム、組織の生産性を高めることができます。

モチベーションが低下しやすい

仕事に慣れてくると自信がつく反面、仕事への慣れなどが原因となりモチベーションが低下しやすい時期といえます。

日々の業務の繰り返しにネガティブな感情を抱いたり、やりがいを見失ったりする若手社員も少なくありません。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査[3]では若手社員の約6割が「会社を辞めたいと思ったことがある」と回答しています。理由としては「仕事にやりがい・意義を感じない」(27.0%)「給与水準に満足できない」(19.0%)「自分のやりたい仕事ができない」(12.8%)が上位でした。

モチベーションの低下により、新人の頃は緊張感を持って行っていた報連相がおろそかになったり、ちょっとした確認ミスなどをしてしまう場合があります。小さなミスではあっても、大事につながり組織に損害を与えかねません。

仕事に慣れてきた頃だからこそ、モチベーションを高めて仕事に取り組んでもらえるようリテンションを行う必要があります。

仕事観やキャリア観があいまいである

リ・カレント株式会社が行った、若手社員を対象にした調査[1]によると、自分の仕事観=「自分はなんのために働くのか(仕事において譲れないもの・価値観)」を持っているか、という問いに対して、「持っていない」(33.2%)と「考えたことはあるが固まっていない」(23.5%)が、合わせて5割を超えました。

また、仕事観を持っている人のうち、新しい環境で仕事に取り組む際に「何事も上司・先輩の指示のもとで動く」と回答した人は、6.1%であったのに対し、仕事観を持っていない人では39.8%と高くなっています。

加えて、仕事観を持っていない人は、上司・同僚との人間関係については「特に期待しない」(73.4%)、キャリア観については「持っていない」(77.2%)との回答が、どちらも7割超であることから、受け身な状態で過ごしている可能性があります。

モチベーションを高く維持し、積極的に業務に取り組んでもらうためには、仕事観やキャリア観を具体的にしていく支援が重要と言えるでしょう。

早期離職を考える時期である

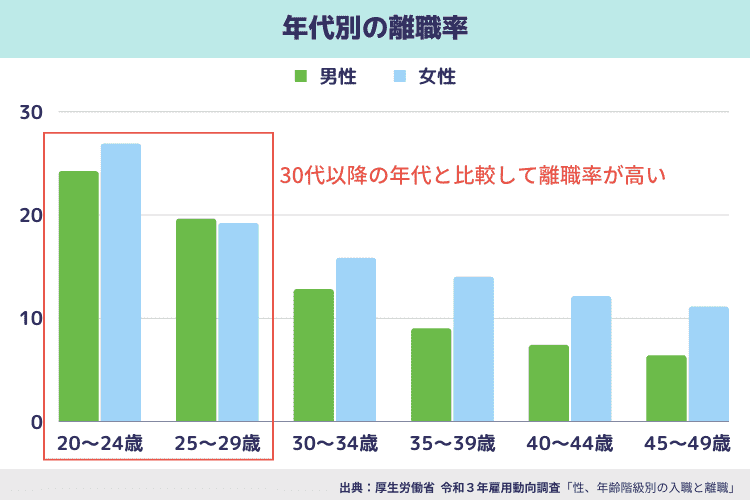

厚生労働省が2022年10月に公表した調査結果[4]によると、大卒で就職した人の3年以内の離職率は31.5%となっています。およそ3人に1人の計算です。

また、年代別の離職率でも20~24歳は男女平均で約25.6%、25~29歳は男女平均で約19.4%と、30代以降と比較して高い割合となっています。

近年は、終身雇用や年功序列が絶対的なものではなくなっており、転職でより良い環境を求めたり、キャリアアップを図ることは珍しくありません。

また、若手社員は入社前にイメージしていた理想の社会人生活と、実際に仕事をするようになってからの現実とのギャップを解決できないままでいる可能性もあります。これも、仕事にやりがいを感じられなくなったり、この会社ではこれ以上成長できないのでは、という考えにつながり、離職の要因となります。

若手社員研修では、今後の事業展開や、社内全体における個人の仕事についての位置付けを明確に示したり、自社におけるキャリア指導を合わせて行うとよいでしょう。「自分の仕事は本当は面白いものなのだ」、「この会社でキャリアを積みたい」と思ってもらえる、リテンションに繋がる施策を実施することが大切です。

[2] 「 仕事価値観及びキャリア満足度に関する年代別調査」,『一般財団法人エン人材教育財団』,p7,2023年11月8日,https://csa-award.or.jp/wp-content/uploads/2022/11/report_1.pdf(閲覧日:2024年2月22日)

[3] 「 【調査発表】新人・若手の早期離職に関する実態調査」,『株式会社リクルートマネジメントソリューションズ』,2023年11月8日,https://www.recruit-ms.co.jp/press/pressrelease/detail/0000000417/(閲覧日:2024年2月22日)

[4] 「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します」,『厚生労働省』, 2022年10月28日, https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00005.html (閲覧日:2023年4月25日)

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」無料ダウンロードはこちら

若手社員研修の目的

前章でご紹介した若手社員の特徴を踏まえると、若手社員研修の目的は以下のように整理することができます。

- 企業の戦力の早期育成

- 自主性を育成し、主体性の発揮を促す

- 期待感や将来のビジョンを示し、モチベーションを高める

- 早期離職の防止

- 次世代リーダー候補の選定、育成

企業の戦力の早期育成

一つ目は、企業の戦力の早期育成です。人手不足の中、社内の人材を早期に育成し、組織としての生産性向上を図ることは、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。

VUCA時代と言われる今、企業が業績を伸ばすためには、難易度が高く複雑な仕事をスピード感を持ってこなすことのできる人材が必要です。

前述のとおり、若手社員の伸びしろは未知数です。若手のうちに、知識やスキルを自ら意欲的に吸収することや、困難な状況の乗り越え方を教えておくことで、さまざまな変化に強い人材を早期に育成できるでしょう。

自主性を育成し、主体性の発揮を促す

若手社員は、新人の頃に比べると、ビジネスパーソンとしての基礎はおおよそ出来ています。

今後は、今まで得た知識や経験を元に仕事の質を高めていくことに加え、上司の指示を待つだけでなく、主体的に動くことを覚えてもらうとよいでしょう。

ただし、「慣れ」によって、新人の頃に習ったビジネスマナーや報連相など、基本的なことをおろそかにしないよう、指導が必要です。また、さらなる成長のための土台を改めて固め直すという意識作りも大切です。

期待感や将来のビジョンを示し、モチベーションを高める

前述のエン人材教育財団による調査では、今どきの若手社員はキャリアへの期待・満足度が高いという特徴がみられました。こうした状態を維持するためには、組織として若手に期待する役割や将来のビジョンを示し、リテンションを促すことが重要です。

具体的な方法としては、例えば、1on1ミーティングやメンター制度などを活用してポジティブなフィードバックを行ったり、コミュニケーションを密にし、若手社員が本音を打ち明けやすい環境を作るといったものがあります。

また、「会社として期待するキャリア」や「本人が身につけたいスキル」を話し合ったうえで、研修プログラムを組むこともおすすめです。

早期離職を防ぐ

HR総研が2023年に実施した調査[5]によると、若手社員の離職理由として多いものは「待遇(給与・福利厚生)」が最多で41%、次いで「上司との人間関係」が31%、「業務内容のミスマッチ」が29%でした。

一方で、早期離職防止の取り組みのうち最も効果があったのは「社内コミュニケーションの活性化」(68%)でした。

待遇面は企業の体力による部分が大きいため、改善には限界があります。しかし、人間関係や業務内容のミスマッチなどについては、コミュニケーションの機会を増やすことで改善が可能な範囲と考えられます。

これまでの離職理由を分析した結果を踏まえ、若手社員が身に付けたいと考えているスキルの習得を研修に盛り込んだり、自社で働きたいと思わせる将来のビジョンと、そこで期待される役割を明確に示すことなどによって、優秀な人材の離職を防ぐことができます。

また、相手にうまく意見を伝えたり人間関係を改善させるためには、コミュニケーション力そのものを向上させることも効果的です。研修では、論理的思考力やコミュニケーションスキル習得のカリキュラムを組み込むことも検討してみましょう。

次世代リーダー候補の選定、育成

将来的に企業の中心を担うキーパーソンとして、若手社員を次世代リーダーとして育成していくことも若手社員研修の重要な役割です。

早期からリーダーシップの素質を育てることで、組織の未来を見据えた戦略的人事を行いやすくなります。研修を通して若手社員の能力を養い、リーダーとして的確な候補を見出しておくことが重要です。

次世代リーダー候補として期待されていることを研修で感じられれば、モチベーションの向上にも繋がりやすくなるでしょう。

[5]「HR総研:若手人材の離職防止に関するアンケート 結果報告」,『ProFuture株式会社/HR総研』,2023年12月19日,https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=373(閲覧日:2024年2月22日)

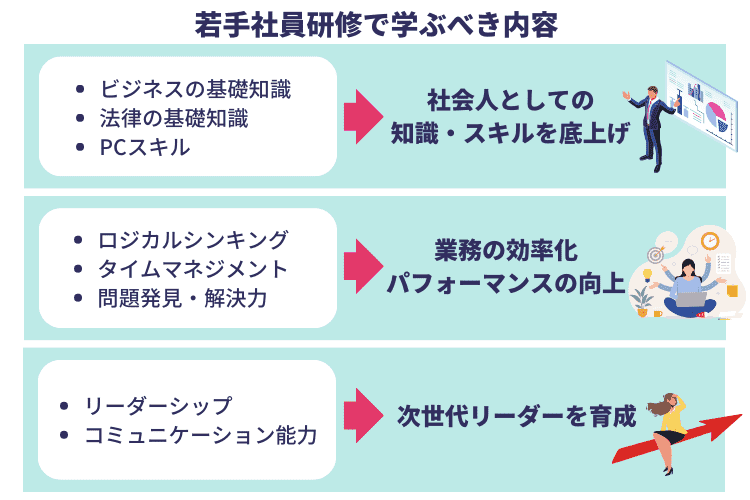

若手社員研修で学ぶべきカリキュラム

ここでは、若手社員が特に強化するべき具体的なカリキュラムをご紹介します。いずれも、ビジネスを円滑に、効率的に進めるための必須スキルであり、将来的な能力開発の土台となるものです。

若手社員研修を実施する際は、これらのスキルを学べるような内容を検討すると良いでしょう。

- ロジカルシンキング

- コミュニケーション能力

- リーダーシップ

- タイムマネジメント

- 問題発見・解決力

- PCスキル

- ビジネスの基礎知識

- 法律の基礎知識

ロジカルシンキング

日本語では「論理的思考」となります。具体的には、物事を構成する要素のつながりを、筋道立てて矛盾や破綻なく整理し、結論を出すことです。

ロジカルシンキングを身に付けると、自分の意見を簡潔に、わかりやすく相手に伝えたり、問題が起こった際、原因を究明し解決に導くスピードを速めることができます。そのためロジカルシンキングは、スムーズに効率よく仕事を進めていくための基本スキルと言えるでしょう。

若手のうちに、特に意識しなくても、自然にロジカルシンキングができるよう訓練をしておきましょう。

関連eラーニング教材:ビジネスパーソンなら知っておきたい「論理的思考力」養成コース

コミュニケーション能力

ビジネスパーソンにとって、ロジカルシンキングと並ぶ基本スキルと言えるのが、コミュニケーション能力です。

新人~若手のうちは、接する人は先輩や上司など、ある程度限られています。しかし、今後、自分でビジネスを動かすようになると、他部署や取引先、関係業者などとも良好な関係を築くことが必要になってきます。また、個人だけでなく、チームで仕事をすることも増えていきます。

早期のうちに、円滑なコミュニケーションや、チームワークの高め方について学んでおくことが大切です。

関連eラーニングコース:ビジネスパーソンなら知っておきたい「コミュニケーション力」養成コース

リーダーシップ

若手社員の場合、メンバーをまとめる立場になることは少ないかもしれません。しかし、リーダーシップとは他人や組織を導く能力であるため、リーダーでなくとも発揮することは可能です。リーダーシップは先天的な性格や資質によるものと思われがちですが、実は学習や経験によって身に付けることができます。

また、リーダーシップには、課題を解決に導くだけでなく、周囲の人に影響を与え、それぞれが力を発揮できるように導くという意味もあると言われています。

今後、チームで結果を出すことを求められる機会が増えていくため、早めにリーダーシップについて学んでおくとよいでしょう。

関連eラーニングコース:ビジネスパーソンなら知っておきたい「リーダーシップ力」養成コース

タイムマネジメント

タイムマネジメントには、時間の管理だけでなく、仕事の管理も含まれます。

若手社員は、今後、現在よりも任せられる仕事の量が増え、難易度も高くなっていきます。特に近年は、働き方改革が推進され仕事の時短が求められています。そのため、自身のキャパシティを理解したうえで、少ない時間で質の高い仕事をできるようにする必要があります。

抱えている仕事に適切な優先順位をつけてから取り掛かるなど、タイムマネジメントの具体的な方法を学んでおくと、後々も役に立つでしょう。

関連eラーニング教材:タイムマネジメント

問題発見・解決力

新人の頃は、与えられた問題の解き方を考えることが精一杯ですが、今後は、自ら何が問題なのかを正しくとらえるスキルが必要になってきます。問題の設定を正しく行うことで、成果につながる具体的な行動を起こすことができるからです。

また、忙しい中、問題を効率的に解決するには、場当たり的でなく、論理的なアプローチで対策をする必要があります。

早期のうちに問題解決のプロセスやフレームワークを理解しておくと、異業種の相手とビジネスを行う際も、共通言語として役立てることができます。

関連eラーニングコース:ビジネスパーソンなら知っておきたい「問題発見・問題解決力」養成コース

PCスキル

今の若手社員はほぼデジタルネイティブで、スマートフォンを使った情報収集やSNSでのネットワークづくりなどに長けています。一方で、PCの操作には慣れていなかったり、Microsoft Officeを使えない、基礎的なことはできるが応用的な使い方ができないという人も多いようです。

今後、仕事の量が増え、求められるレベルが高くなってくると、表計算を効率的に行って時短をしたり、周囲を納得させるプレゼン資料を作ったりすることが必要になってきます。そのためにはMicrosoft Officeが不可欠です。早期に機能を理解し、使いこなせるようにしておくとよいでしょう。

関連eラーニングコース:Microsoft Office 関連コース

ビジネスの基礎知識

どの業界・業務においても、さまざまな数値(データ)の分析をすることや、顧客のニーズを特定するためのマーケティングの知識は少なからず必要です。また、自社や取引先、競合企業の状態を把握するには、経営戦略やアカウンティングの知識も欠かせません。

必要になってから学び始めるのも一つの手ですが、その頃には役職がついたり、指導すべき部下や後輩が増えており、学習の時間が十分に取れない可能性もあります。

比較的、時間や業務に余裕のある、若手のうちに基礎知識だけでも付けておくと、後々の負担が軽くなるでしょう。

関連eラーニングコース:ビジネスパーソンなら知っておきたい「数値分析力」養成コース

法律の基礎知識

ビジネスを円滑に、安全に行うため、法律の基礎知識を徐々に増やしていくのもよいでしょう。具体的には、契約や独禁法、下請法、著作権などがあります。もし、法令についての知識不足で問題が起こっても「知らなかった」では済まされません。

思わぬトラブルに発展してしまうのを防ぐためにも、最低限の知識は付けておくべきでしょう。

関連eラーニングコース:コンプライアンス研修向けコース

以上のようなスキルを強化することで、さらに難易度の高い仕事にも挑戦できるようになっていくでしょう。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」無料ダウンロードはこちら

若手社員研修で実施するプログラム例

若手社員研修では、以下のようなプログラムを組み合わせて実施することが効果的です。

講義やワークショップ

企業のビジョンや価値観、日々のコミュニケーション方法、プロジェクト管理、コンプライアンスなどのトピックについて講義やワークショップを実施します。

自社へのエンゲージメントを高めたり、ディスカッションなどを通して同世代の社員同士の理解を深めあう場としても活用できます。

グループワーク

参加者を複数のグループに分けて、新規事業のプランニングや課題に取り組むグループワークを実施します。

実践的な経験をすることで、研修参加者のリーダーシップやコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力の向上、問題解決能力の醸成などの効果が期待できます。

また、共に課題解決の経験をすることで参加者同士のチームワーク向上にも繋がります。

メンタリングやコーチング

上司や先輩社員とのメンタリングやコーチングセッションを設けます。

参加者は個別のアドバイスやフィードバックを受けることで自己を客観的に顧みることができ、自身が成長すべき方向性を見定めることに繋がります。

また、別世代の社員との信頼関係を築くことで、エンゲージメントも向上させやすい施策といえるでしょう。

eラーニングの活用

eラーニングを活用して、参加者が自分のペースで学習する機会を提供します。

企業側から学んでほしいスキルを提示するほか、社員自身が興味のある分野を学べるようにすることで自律学習の定着も期待できます。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」無料ダウンロードはこちら

若手社員研修を成功させるためのポイント

若手社員をより強い戦力として育成するためには、必須スキルを学ぶだけでなく、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。

- 期待する成果に見合う教育や支援を確保する

- 働く目的の明確化やキャリア教育をプログラムに組み込む

- 学習を習慣化させる

期待する成果に見合う教育や支援を確保する

若手社員研修は、新入社員研修や管理職研修に比べると、実施の優先度が低い傾向にあります。

しかし、入社年数を重ねると「もう○年目だから」と、若手社員に期待される成果は大きくなっていきます。それに見合う十分な教育や支援が行われない場合、新人の頃より難易度が高くなった仕事をこなせず、自信をなくして離職につながりかねません。

若手社員が仕事に慣れてきたように見えても、入社数年では専門知識は比較的まだ浅いでしょう。新型コロナウイルス感染拡大に起因するパラダイムシフトなどでイレギュラーな対応が求められ、人知れず悩みや不安を抱えている場合も多いと考えられます。

若手社員のニーズを調査して必要な教育を行ったり、上司や先輩がこまめに声を掛け、ちょっとしたことでも気軽に相談できるような雰囲気を作るなどして、教育や支援が手薄にならないようにしましょう。

おすすめeラーニングコース:若手社員研修向けコース

働く目的の明確化やキャリア教育をプログラムに組み込む

若手社員研修では、知識やスキルの習得だけでなく、自社で働く理由を明確にしたり、将来的なキャリア形成のための教育もプログラムに組み込むとよいでしょう。

若手社員が「自分の目的や希望のキャリアを叶えるためには、このような知識やスキルが必要」と理解してから研修に臨むことで、研修へのモチベーションを高めることができます。

また、一人ひとりの成長を支援する企業側と、企業に貢献する若手社員の信頼関係が構築されるため、エンゲージメントも向上させることができます。

こうした施策を安定的に回すには、様々な情報を一元管理できるシステムを活用すると便利です。

例えば、当社製LMS「CAREERSHIP」には、eラーニングはもちろん、集合研修やアンケート、レポートを運用するための機能も搭載されています。また、スキルの習得状況を見える化する「スキル管理機能」というものもあります。

スキル管理機能の一部である「キャリアマップ」では、職種やポジションのごとに必要なスキルをマトリクスで表示することができます。

参考)CAREERSHIPのキャリアマップ画面

これを活用すると、従業員は自社内にどんなキャリアがあり得るのか、今自分はどのポジションにあり、望むキャリアに進むためにはどんなスキルを身に付ければよいのか、好きな時に確認することができます。

各職種やポジションに必要なスキルを可視化することで、管理者は統一された基準で評価を行うことができますし、それに基づいた指導が可能になります。若手社員のキャリアデザインに大変役立つ機能です。

学習を習慣化させ、自律学習を定着させる

業務に必要な知識やスキルは研修OJTで身に付けられますが、その場限りで終わってしまっては意味がありません。知識を定着させるには、以下のような自主的な学習の習慣が必要です。

- 学んだことを復習し、わからないことを放置しない

- 新聞やセミナーなどから常に最新情報を得る

- 同僚や上司と積極的に情報交換をする

特に1番目の項目はとても大切です。同僚や研修などの受講者同士で集まり勉強会ができると良いですが、なかなか時間が取れない場合も多いでしょう。そこでおすすめなのがeラーニングです。

eラーニングなら、自分の都合の良い時間・場所で、何度でも繰り返し学習することができるため、毎日の習慣にするには打って付けです。近年は、ちょっとした隙間時間にスマートフォンで学習できるマイクロラーニングなど、ライフスタイルに合ったコンテンツを選びやすくなっています。

学習者が興味のある分野を好きに学ぶことができるeラーニング受け放題サービスなどを利用すると、自律学習しやすい環境を構築できるでしょう。

eラーニング受け放題サービス「まなびプレミアム」について詳しく見る

一度、習慣として身に付けたことは、その後の人生において簡単に変わることはありません。若手社員であるうちにこのような習慣をつけてもらうことで、将来的な成長の幅を大きくすることができるでしょう。

以上のようなポイントを押さえ、効果的な研修を実施しましょう。

若手社員研修におすすめのeラーニングコース

ここでは、eラーニングを通してエンタープライズ企業をはじめとした数多くの人材開発を20年支援してきたライトワークスがお送りする、若手社員の育成に特化したeラーニングコースを紹介します。

コース内の学習コンテンツやパソコンのほかスマホやタブレットにも対応しており、忙しい若手社員でもすきま時間を活用した学習が可能です。

ビジネスパーソンなら知っておきたい「コミュニケーション力」養成コース

「ビジネスを円滑に進めるコミュニケーション 基礎編」「同 応用編」「アサーティブコミュニケーション」の3つのeラーニングを通じ、若手の業務推進に必要なレベルのコミュニケーション力を鍛えます。

社内の人間関係だけでなく、顧客やパートナーと良好な関係を構築し、組織全体のパフォーマンスアップに貢献する体験は、大きな喜びと成長実感をもたらし、エンゲージメントの強化や離職防止につながっていきます。

詳しく見る:ビジネスパーソンなら知っておきたい「コミュニケーション力」養成コース

ビジネスパーソンなら知っておきたい「論理的思考力」養成コース

クリティカルシンキングを身につけられるeラーニングコースを提供しています。本コースでは知識のインプットだけでなく、ビジネスシーンを想定した例題での実践によりクリティカルシンキングの習得を促します。

クリティカルシンキングは「批判的思考力」とも言われ、物事を疑って考えることで深部にある本質を見極める手法です。感情や先入観に左右されずに分析する際に役立ち、ビジネスの土台となるスキルと言えます。

詳しく見る:ビジネスパーソンなら知っておきたい「論理的思考力」養成コース

ビジネスパーソンなら知っておきたい「リーダーシップ力」養成コース

リーダーのスタイルを4つの型に分類し、リーダーシップに必須の知識を習得することにより、あらゆるビジネスシーンで活躍できるリーダー育成を目指します。

継続的な企業の成長を実現するためには、次世代リーダーの育成が欠かせません。若手社員にリーダーとしての種まきをしておくことで、企業は将来の管理職・経営層となる人材を確保できます。

詳しく見る:ビジネスパーソンなら知っておきたい「リーダーシップ力」養成コース

ビジネスパーソンなら知っておきたい「数値分析力」養成コース

数字に苦手意識を持つ人でもスキルを身につけられるように、数値分析の基礎から実践方法まで学ぶことができるコースです。

数字が苦手なビジネスパーソンでも抵抗感なく学べるよう、図表やイラストで分かりやすい解説をしています。

「比較を行う」「分解する」「ばらつきをとらえる」「変化をとらえる」について基本から学ぶことで、数値分析のスキルを身につけ、自社のデータ活用を促す土台を構築します。

詳しく見る:ビジネスパーソンなら知っておきたい「数値分析力」養成コース

まとめ

若手社員とは、企業によって定義は異なりますが、おおよそ入社2年目~5年目ほどの従業員を指すことが多いようです。

新人の時期を過ぎてビジネスパーソンとしての基礎はある程度出来ており、与えられた仕事は一人で一通りこなせる状態と考えるとよいでしょう。

効果的な研修を行うには、以下のような、若手社員の特徴と課題を理解しておく必要があります。

- 仕事への意欲が高く、伸びしろが大きい

- 「慣れ」が出てくる

- 仕事観やキャリア観があいまいである

- 早期離職を考える時期である

若手社員研修は、以下のようなことを目的として行われます。

- 企業の戦力の早期育成

- 自主性を育成し、主体性の発揮を促す

- 期待感や将来のビジョンを示し、モチベーションを高める

- さらなる成長・今後のキャリア形成のための土台固

- 早期離職の防止

- 次世代リーダー候補の選定、育成

若手社員が特に強化するべきスキルとしては、以下のようなものが考えられます。

- ロジカルシンキング

- コミュニケーション能力

- リーダーシップ

- タイムマネジメント

- 問題発見・解決力

- PCスキル

- ビジネスの基礎知識

- 法律の基礎知識

若手社員研修のポイントとしては、以下のようなことがあります。

- 期待する成果に見合う教育や支援を確保する

- 働く目的の明確化やキャリア教育をプログラムに組み込む

- 学習を習慣化させる

大卒の若手社員の3人に1人が3年以内に退職しています。若手社員研修は、業務に必要な知識やスキルを習得するだけでなく、若手社員が自社で働く目的や希望のキャリアを明確化させてエンゲージメントを高め、離職を防ぐためにも重要なものです。

ぜひこの機会に、若手社員研修について見直してみてはいかがでしょうか。

参考)

「SMBCビジネスセミナー(公開講座) 若手社員・新入社員」,『SMBCコンサルティング』, https://www.smbcc-education.jp/seminar/%E8%8B%A5%E6%89%8B%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%83%BB%E6%96%B0%E5%85%A5%E7%A4%BE%E5%93%A1/ (閲覧日:2021年9月17日)

「若手社員研修ラインナップ」,『アチーブメントHRソリューションズ』, https://achievement-hrs.co.jp/service/consulting-training/12503/ (閲覧日:2021年9月17日)

「若手社員の5つの特徴とうまく向き合い育成するための5つの方法」,『ONE TEAM Lab』,2021年6月2日, https://media.unipos.me/training-young-employees (閲覧日:2021年9月17日)

eラーニング全教材受け放題プラン「まなびプレミアム」

20年以上にわたりエンタープライズの厳しい要求水準に応え続けてきたライトワークスが厳選した多様なコンテンツを、破格のコストでご提供。