新人育成計画、新人教育カリキュラム作成術!最強の組織を作る研修施策【サンプル付】

終身雇用型から転職が当たり前の社会となり、新入社員がすぐに辞めてしまうという企業も少なくありません。

さらに、ただでさえ新人教育のハードルが上がったと感じているなか、経営からは「戦略人事だ!」といった言葉が飛び出し、より高いレベルの成果を求められる。

こんな環境で、新人育成、新人教育の計画を求められていませんか?

彼らをこれまで通り、あるいはこれまで以上に活躍できる人材に育てるには、現在のトレンドに合った教育内容と、より精度の高い教育計画が必要です。

そこで今回は、具体的なアウトプット例を交えて新人教育の計画の立て方をご紹介していきます。

これであなたも現状に適した効果的な計画が立てられるようになるはずです。

「計画」とは、「意志を表明する」こと

計画とはつまり「意志」です。

計画を立てることは意志を表明することであり、意志を表明することで関係者がチームになります。新人育成計画に関してもこれは同様です。

一般的な解釈として、「計画」とは「将来実現しようとする目標と、その目標に到達するために必要な方法・手段と手順を組み合せたもの」というものになりますが、計画は、それがチームに「明確な目標とその筋道」として示されることで、苦しい状況が訪れた時、関係者の心を支えるものにさえなります。

つまり、よい計画には必ず明確な意志があるものです。

これだけ重要な計画ですが、往々にして例年のものを引き継いだままになっている、実行性が低い、そもそも計画がない……

といったことが起こります。

一言で計画立案といっても、通常の業務が走る中で「将来実現しようとする目標」つまり「未来」のことを考える、というのは簡単なことではありません。

結果、「やらなければ」と思いつつも中々着手できないのが計画の特徴でもあります。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」無料ダウンロードはこちら

新人育成計画の立て方

計画を立てる上で重要なのは、「目標設計と現状把握」です。

いざ「新人育成の計画を立てよう!」と思っても、「何から着手をすればいいのか、どうしたら良い計画が立てられるか分からない」と言う声をよく聞きます。

まずはこの「目標設計と現状把握」から着手していきましょう。その後に教育手段の選定、具体的な計画の策定に移ります。

目標設計

目標を立てる上で重要なのは経営戦略との整合です。

人事部主導でどんなよい計画を立てても、それが経営戦略とつながっていなければ意味を成さないものになるどころか、時に組織に混乱をもたらすことにもなりかねません。

そして経営戦略は(経営)環境によって変化するため、

経営環境 → 経営戦略 → 人事戦略 → 求められる人材像

となります。

このフレームを抑えておくことで、新人育成と経営戦略との整合を図ることができます。

そして「求められる人材像」に応えていくために人事部で行う新人教育は、大きく以下の3つのフェーズに分かれます。

1stフェーズ:「入社前」

2ndフェーズ:「入社後の3ヶ月~半年間」

3rdフェーズ:「現場着任後のフォローアップ」

フェーズごとの目標

この3rdフェーズまでを通して新入社員がどういう状態になっていたら「勝ち」といえるでしょうか。それが「目標」になります。

例えば

1stフェーズ:「入社前」

このフェーズでは基本的に入社前にどんな気持ち、どんな知識を持っておいてもらえると入社後の研修がスムーズか、と言う観点で設計するのがよいでしょう。

2ndフェーズ:「入社後の3カ月~半年間」

ルーキーにとっては一度しかない「社会人デビュー」です。無論、丁寧にやるに越したことはありませんが、リソースやコストなど制約も多くあります。このフェーズでは、「どんな体験を提供するか」という視点で目標を設計するのがよいでしょう。

3rdフェーズ:「現場着任後のフォローアップ」

現場に着任した新人は不安でいっぱいです。一般的に退職理由として職場に報告されるのは「家庭の事情」や「体調」を理由とするケースが多いですが、実際には「人間関係」が理由になることが多くあります。このフェーズでの目標は対象の新人を取り巻く環境、特に人間関係に着目したものを加えた方がよいでしょう。

ケーススタディ

あるグローバルに展開する企業で、海外の売上が国内の売上に近づかんとする段階にあり、経営基盤を安定させるため社員の自律性が求められる、という状況があったとします。

このケースでは、人事部は議論の末、

自律性=客観的に状況を把握し、主体的に行動できる力

とし、新人育成の目標を 「状況を客観的に把握し、主体的に行動できる人材を育てる」 としました。

また、

客観性=数字から状況を読み取る力

とし、2ndフェーズまでの目標に 「企業会計に関する基礎知識を習得させる」

を加え、以下の計画を立てました。

1stフェーズ:内定から入社式

- 目標

1. 企業理念・行動指針について理解できている

2. 入社前の不安を取り除けている - 手段

1. eラーニングを利用し、内定者に対して企業理念・行動指針についての教材を提供。レポートに現時点で感じたことと自身の宣言を記載させる。

2. 内定者研修を実施し、課題の発表・ディスカッションを行わせる。

2ndフェーズ:入社から3カ月

- 目標

1. 仕事に関する基本的な理解ができている

2. 基礎的な実務スキルが身についている

3. 公開されている数値(IR情報)をベースに企業活動の状況が把握できる - 手段

1. 新入社員研修にて、基本マナー(挨拶・言葉遣い・身だしなみ、出退勤など)を教育する

2. 新入社員研修にて、ビジネス文書、電話、面談、報連相、メールの書き方、など基本的な実務スキルを教育する

3. eラーニングにて、「企業会計の基礎知識」を学習させ、自社、および同業界他社のIR情報を元に現状をレポートにまとめて提出させる

3rdフェーズ:現場配属以降

- 目標

1. 安定的に現場に定着できている

2. 数字を基点とした行動プランの立案・提案できるようになっている - 手段

1. フォローアップ面談にて、物心両面から問題が起こっていないか把握する

2. eラーニングにて、「企業会計のエッセンス・ファイナンスのエッセンス・数値分析のエッセンス」などを実施し、進捗を管理しながら数字をベースとした行動の定着を図る。

例えばこういったものです。

ここまでは計画を立てる1つのステップになります。

現状把握

計画の精度を上げるにはもう一つ、現状把握が必要です。

現状把握で具体的にやることは、「いま人材育成という観点で起こっている問題を書き出し、共通する問題をパターン化する」です。

そして問題は可能な限り多面的に集めることがポイントです。

問題を捉える視点(軸)

視点(問題を捉える軸)としては、例えば、

- 企業と社員の関係

ビジョンやミッション、理念に即した行動が見られるか。どこまで体現できているか。 - 部署と社員の関係

必要な業務は遂行できているか。部署・チーム全体を考えて行動できているか。 - 上司と部下の関係

上司や先輩と信頼関係を築けているか。相乗的な活動ができているか。 - 同僚との関係

同僚と良好な関係を築けているか。発展的な交流ができているか。 - お客様と社員の関係

お客様から同じようなクレームをもらっていないか。信頼を獲得できているか。 - 社会と社員の関係

社会的に問題のある行動が起こっていないか。社会への貢献をイメージできているか。 - 業務と社員の関係

業務の遂行に必要な知識・理解があるか。全体を捉えて業務に当たれているか。

といったところから問題を把握していきます。

積極的に関係する部署やメンバーにヒアリングをするとよいでしょう。

これらの視点から起こっている問題を洗い出し、共通するパターンを導き出して、人材育成という観点から解決策を模索します。

その際、それぞれの軸でステップを設計していると把握できる問題の解像度が上がります。例えば、

Step1:理解している

Step2:即した行動ができる

Step3:体現できている

Step4:提言できる

Step5:他者を育成できる

といったイメージです。

これらのステップと照らし合わせて現状を把握していくとよいでしょう。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」無料ダウンロードはこちら

教育手段を選定する

人材育成においてとり得る中心的な教育手段を整理しました。

計画を達成させるためにどのような手段を使うことが有効か、それぞれのメリット・デメリットを把握しておくとよいでしょう。

集合研修

研修室や合宿という形での研修施設など、一箇所に対象者を集め、講師を招いてテーマに即した講義を行います。デメリットとしては参加社員の時間調整や集合場所、コストがよく指摘されますが、メリットとしては同じ空間を共有するライブ感、緊張感が上げられます。

eラーニング

インターネットを利用した学習形態で、いつでも好きなときに勉強ができ、また個別の進捗を管理することができるため、学習状況に合わせて個人に対するリカバリー策の提示など、本部側で全体を管理していくことが可能です。

デメリットとしては、集合研修のように、一箇所に同じ目的を持った人たちが集まり、他人の目がある状況で学習を受けることで生まれるライブ感に欠ける点が上げられます。

近年では、研修の事前にeラーニングで事前学習を行い、事前に一定の知識を持った(参加者の知識が揃った)状態で研修を行い、事後学習・アンケートなどをeラーニングで行うという、それぞれの特徴を活かしたブレンディッドラーニングが注目を集めています。

OJT(On-the-Job Training、オン・ザ・ジョブ・トレーニング)

職場で実務を行わせることで行う教育のことを指します。問題点としては大きく以下3点が指摘されています。

ⅰ. 現場によって育成計画や内容にバラツキがあり、配属された部署によって成長スピードに差が出ることがある

ⅱ. 配属された部署によっては上司や先輩、OJT担当者の育成に対するコミットが低く、育成者側の意識・スキルに問題がある場合がある

ⅲ. 忙しい現場ではOJTが無計画になりがちであり、計画があったとしても現場側と人事側の計画が整合しておらず、現場独自でOJTが行われることがある

これらを踏まえ、定期的な新入社員への面談など、フォローアップ策の提示や定期的な現場とのコミュニケーションを図るといった調整が必要です。

部内レクチャー

OJTに近いですが、OJTを行う前に部署長や育成担当者から部署の役割や現状、実務についての事前レクチャーを行うものです。こちらもOJTで指摘される問題と同様の問題が起こり得ります。

具体的なカリキュラムの策定

目標と現状把握ができたら、次は具体的なカリキュラムへの落とし込みです。 カリキュラムへの落とし込みは目標から演繹的に導いたものと、現状の問題を解決するという観点で帰納的に汲み上げたものの双方から落とし込みます。これにより、目標と整合した、各現場の問題を解決する良質な計画ができます。

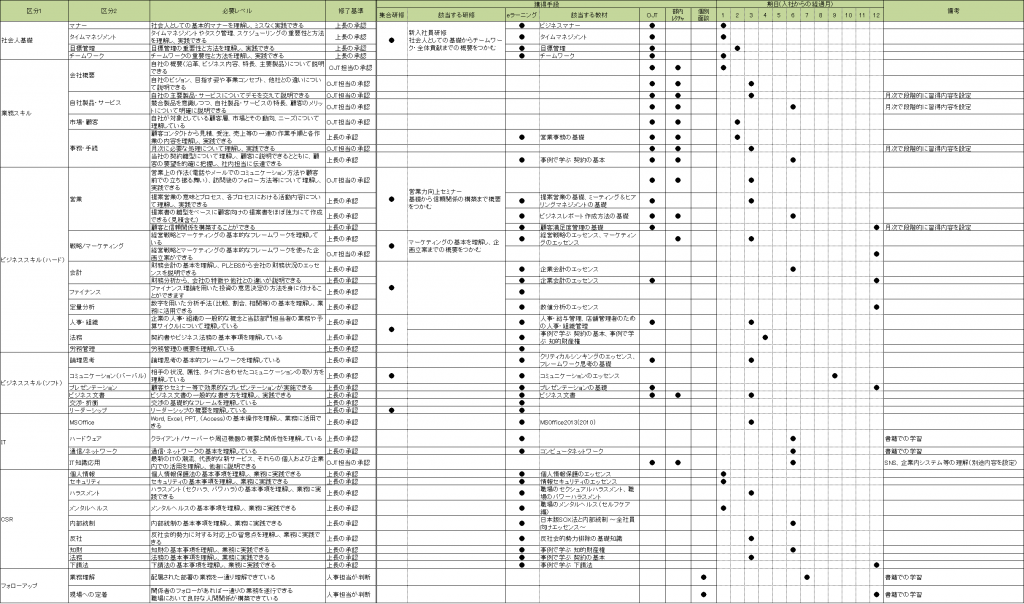

実際の新人教育の計画例 「入社から1年」ここまでの流れを踏まえ、具体的に落とし込んだ新人育成計画カリキュラムのサンプルをご紹介したいと思います。

PDFはこちらから:LIGHTWORKS社_研修計画

ここでは入社から1年間をスコープに理想的な人材を育成する計画をまとめています。これを新入社員に共有し、ここまでに整理した目標を伝えることで、自身が半年後、一年後にどうなっているかを具体的にイメージすることができ、意欲的に日々の業務に望むことができるでしょう。

■人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!

「人材育成大百科」無料ダウンロードはこちら

新人教育カリキュラムの具体例

最後に、新人教育カリキュラムの具体例をご紹介します。自社の業種や配属先の職種、教育目標などに合わせて、必要な内容を実施しましょう。

ビジネス基礎

ビジネスの基礎スキルは、すべての新入社員に必須ともいえるカリキュラムです。主な内容としては、以下が挙げられます。

- ビジネスマナー

- ビジネス文書

- タイムマネジメント

- 目標管理

- チームでの働き方

- ITツール(Microsoft Officeなど)

実施時期の目安は、入社後1ヶ月程度です。新入社員研修として、社内または外部講師による集合研修、eラーニングなどで実施しましょう。

CSR(企業の社会的責任)

CSR(企業の社会的責任)に対する取り組みは、従業員への配慮やリスク管理、社会貢献など、企業によって実にさまざまです。CSRの内容は従業員や顧客からの信頼にも直結するため、新人教育でも外せない内容の一つです。

CSRの主な内容は以下の通りです。

- 個人情報保護

- セキュリティ

- ハラスメント

- コンプライアンス

- メンタルヘルス

CSRのカリキュラムもビジネス基礎同様、入社1ヶ月ほどが実施目安です。

業種によっては、 外為法やPL法(製造物責任法)、下請法など、より専門的なコンプライアンス教育を行う必要があります。そういった場合、配属後に部内レクチャーやeラーニングで実施することも検討しましょう。

企業理解

企業・組織に対する理解を深めるためには、自社のことを学ぶカリキュラムも必要です。例えば、以下のような内容です。

- 自社のビジョン、ミッション

- 組織体制

- 取り扱っている製品・サービス

- 対象としている市場・顧客

- 社内ルール・手続き

経営ビジョンや組織についての教育は、入社後早い段階でカリキュラムを実施するのがよいでしょう。経営陣が直接講話を行うことも効果的です。

市場や製品についての知識、社内手続きに関しては、配属後に実務やOJTを通して学ぶケースもあります。社内体制や業務内容に合わせて、適切な時期に実施しましょう。

業務スキル(ハード)

職種ごとに必要となる業務スキルは、配属先・業務内容によって大きく異なります。まずは、基礎となるハード部分のカリキュラムを行うことになるでしょう。下記に一例を紹介します。

- 営業契約

- 受発注業務

- プログラミング

- ソフトウェア開発知識

- 会計・財務

これらが実施されるのは主に配属後になりますが、場合によっては新入社員研修の中に組み込むケースもあります。他部署の業務について知ることは、組織の理解に繋がるからです。

専門スキルの教育はOJTで実施されることが多いですが、内容によっては動画教材などを活用し、eラーニングで行うこともできます。

業務スキル(ソフト)

業務スキルのソフト面は、新人教育カリキュラムの中でも後回しにされがちです。しかし、ソフト面の教育は、次世代の人材を育成するうえで非常に重要です。

ソフト面の教育を疎かにすると、対応力や問題解決力といった応用スキルが身につきにくく、成長の鈍化やスキル不足、若手社員の早期離職などに繋がります。

その一方、早い段階でソフト面の教育を取り入れれば、新入社員の早期戦力化、自信やモチベーションの向上に繋がります。

ソフト面を教育するカリキュラムには、以下のようなものが挙げられます。

- コミュニケーション

- プレゼンテーション

- 問題発見・解決

- 論理的思考

- セルフマネジメント

ソフト面の業務スキルの多くは、繰り返し実践しながら身に付けていくべきものです。理論を学ぶだけでなく、実務やOJTを通じて、どの程度身についているのかフォローアップしていきましょう。

実施タイミングは配属後、もしくは職場に慣れてきた入社半年後以降に行うのも効果的です。集合研修でロールプレイングを行ったり、eラーニングを受講した後にレポートを提出するなどして、インプットとアウトプットを行うと良いでしょう。

まとめ

着手しなければと思いながら中々手が付けられない「計画」。しかしながら「計画」はそれがあることによって明確な目標とその筋道が示され、時に関係者の心を支えるものにすらなりえます。一方で、着手できない背景には、「計画の立て方が分からない。何から着手していいか分からない。」という心理的なハードルがあります。

そこで、目標から演繹的に立てる計画と、現状起こっている問題を把握して共通するパターンを導き、機能的にくみ上げる計画、という2つのアプローチをご紹介しました。

これらを踏まえ、3章でご紹介した実際のアウトプット例、4章でご紹介したカリキュラムの具体例を参考に、ぜひ計画の立案を進めていただければと思います。いまや人材育成は、組織や事業の成長・安定への貢献という観点だけでなく、「競争優位」という観点でも語られるようになってきました。

つまり、効果的な人材育成計画によって継続的に優秀な人材を育てれば、彼らによって業務改善や生産性向上に大きな成果がもたらされ、それが積み重なることによって他社には簡単には追随しえない高みが作られていきます。

一方で、適切な人材が育成できないと

「生産性の低下→サービス・製品の品質低下→顧客満足の低下→売上低下→経営資源の圧迫→従業員満足の低下」

というスパイラルを招き、経営危機にすらつながっていく、という指摘もあります。人材育成は一朝一夕にはいきません。

計画を立て、実行し、結果を踏まえて計画をチューニングし、というPDCAサイクルを構築してこれを繰り返すことによって初めて、他社が追随できぬ高みに辿り着きます。

そこまでいけば自ずと人材が貴社の競争優位となっていましょう。

そのための一歩が、「計画の立案」です。ぜひ、この記事を参考に計画立案にチャレンジしてみてください。

eラーニング全教材受け放題プラン「まなびプレミアム」

20年以上にわたりエンタープライズの厳しい要求水準に応え続けてきたライトワークスが厳選した多様なコンテンツを、破格のコストでご提供。